2025年01月24日

1月22日 「道南四季の杜公園」散策

今年最初の自然部の企画は「道南四季の杜公園」散策。朝のうちは小雨が降って実施が危惧されたが,集合時間の10時には雨が上がった。前日来の雨で公園も雪は少なく,スノーシューは履かないで済んだが,滑らないよう鋲付き長靴を履いたり,軽アイゼン・チェーンスパイクを装着したりしてのんびり歩き、冬芽などを観察した。参加は18名。コースは公園のほぼ東半分の大外をぐるりと回った。

曇り空の下,10時過ぎに「丘の家」横の「花の丘北駐車場」を出発。

歩き出してすぐ道路わきの雪の上にシラカバの「果りん」と「種」を発見。どちらも1,2ミリくらいの大きさなので,そう言われないとゴミとしか認識できない。

ノリウツギの装飾花が冬になってもベージュ色になって残っている。

ネコヤナギも芽吹いて来た。朝の雨の露を置いている。

1時間ほど歩いたところでヌルデの実がキブシの房のようにぶら下がっているのが見えた。Wさんによると,ヌルデからは「お歯黒」に使われた染料の原料となる五倍子粉(ふしこ)が採れるそうで,キブシ(木五倍子)はその代用品となったところからその名がついたという説もあるそうだ。

さらにウワミズザクラ(上溝桜)が芽吹いており,これもWさんによると,落枝痕の脇に芽が出て来るとのこと。写真はかなりボケているので,その辺はよく見分けられないかも。

途中,ちょっと変わったマツカサが見られ(残念ながら写真は撮り忘れました),Wさんによると,この松はストローブ松と言い,外来種で植林されたものだそうです。

冬の山行で時々見られるウスタビガの繭がここでも見られた。この繭の中に蛹がいるそうです。

ちょうど12時に「丘の家」到着。函館山を背景に全体集合写真を撮った。

「丘の家」で昼食をいただき,その後挨拶をして解散した。2時間,6千歩ほどの散策だったが,冬枯れの中にも春の息吹きが感じられ,冬ならではの発見もあった楽しい散策だった。

曇り空の下,10時過ぎに「丘の家」横の「花の丘北駐車場」を出発。

歩き出してすぐ道路わきの雪の上にシラカバの「果りん」と「種」を発見。どちらも1,2ミリくらいの大きさなので,そう言われないとゴミとしか認識できない。

ノリウツギの装飾花が冬になってもベージュ色になって残っている。

ネコヤナギも芽吹いて来た。朝の雨の露を置いている。

1時間ほど歩いたところでヌルデの実がキブシの房のようにぶら下がっているのが見えた。Wさんによると,ヌルデからは「お歯黒」に使われた染料の原料となる五倍子粉(ふしこ)が採れるそうで,キブシ(木五倍子)はその代用品となったところからその名がついたという説もあるそうだ。

さらにウワミズザクラ(上溝桜)が芽吹いており,これもWさんによると,落枝痕の脇に芽が出て来るとのこと。写真はかなりボケているので,その辺はよく見分けられないかも。

途中,ちょっと変わったマツカサが見られ(残念ながら写真は撮り忘れました),Wさんによると,この松はストローブ松と言い,外来種で植林されたものだそうです。

冬の山行で時々見られるウスタビガの繭がここでも見られた。この繭の中に蛹がいるそうです。

ちょうど12時に「丘の家」到着。函館山を背景に全体集合写真を撮った。

「丘の家」で昼食をいただき,その後挨拶をして解散した。2時間,6千歩ほどの散策だったが,冬枯れの中にも春の息吹きが感じられ,冬ならではの発見もあった楽しい散策だった。

2025年01月13日

1月12日(日) 清水山~310峰

清水山(321.1m)は函館空港東北東の高台から立ち上がっていて、低山ながら津軽海峡・函館市街地などの眺めが良く、この時期の定番山行になりつつある。今回も最短の西尾根コースを登って頂上に至り、本峰の北西隣りにある310峰にも立ち寄った。参加は19名。

函館市豊原町の民家前に車を置かせてもらい、ときどき小雪が舞う中を9時34分に出発。北に向かう農道に入り、途中から牧草地の脇を進む。

牧草地から仰ぐ清水山(頂上は中央やや左の尾根肩に隠れて見えない)。積雪はほとんどない。午前9時現在のアメダス観測では、函館空港の積雪深は0cm、函館地方気象台(美原3丁目)は7cmと、この日の平年値(空港10cm、気象台18cm)よりずっと少ない。

農道の脇にあったガガイモ(蘿藦)の実の殻。ガガイモはつる性の植物で、果実の鞘は表面に小さな突起が多数ある長さ10cmほどの紡錘形。裂開すると、綿毛が付いた種子を飛び散らす。

裾野がやや広がった尾根を登り始めると、足元には春を待つジンヨウイチヤクソウ(腎葉一薬草)の葉。

林の中の尾根斜面も、雪が少ない。

エビネ類の葉。

尾根がだんだん狭くなってくると、傾斜は緩くなる。

春を迎える準備をしているナニワズ(浪花津)の花芽。

樹林の間から左手(北方向)に、後で向かう310峰の丸い頂きが見えた。

10時43分、清水山の頂上に到着。山名標識を入れて、恒例の全体集合写真を撮る。三角点(二等三角点、点名も清水山)の標石を探したが、雪に埋もれて見つけられなかった。

少しの滞在で頂上を発ち、310峰に向かって往路を少し戻る。前方の函館空港・函館市街方面は、雪雲に覆われていた。

函館空港の滑走路をズームアップ。日中は東の風が5~6m毎秒であったため、航空機は風下の西(右)から風上の東(左)に向かって離着陸していた。清水山や310峰からは、飛び立って、南(沖合)に向きを変えながら上昇していく様子が見られた。

南方向の下海岸高台に畑が広がる。

南東方向の津軽海峡の海面は、雲間から射し込んだ陽の光に輝いていた。

310峰に続く吊り尾根は、エゾシカの通り道がたくさん付いていた。積雪が少ないので、シカは笹などの餌を得やすいだろう。樹皮が食べられる害が減れば良いのだが…。

鞍部から先は陽当たりが良いので、積雪はいっそう少ない。

310峰の手前鞍部から頂上にかけて北東~東方向の視界が開け、亀田半島先端部の山々が望めた。北海道で最初に設けられた一等三角点を持つ古部丸山(点名:古部岳)や毛無山(通称:蛾眉野毛無山、二等三角点、点名:糸川)など。

東方向の恵山(617.6m、三等三角点、点名:同じ)をズームアップで。左端の台形は海向山(569.4m、二等三角点、点名:同じ)。

11時17分、310峰の頂上に到着。本日2回目の全体集合写真に納まる。

清水山と310峰の山名標識は当クラブ会員Ymさんの制作で、2023年2月の自主山行時に設置された。

東風を避け、頂上の西側樹林内でランチタイムをとっている間に青空が覗き始め、陽が射してきた。310峰の南肩から、陽が当たる函館空港と函館山を望む。

函館山の陸繋砂州(りくけいさす)、いわゆるトンボロ(イタリア語「Tombolo」)に建つ市街地(市役所を含む)をズームアップで。函館山の向こうには、函館湾を挟んで通称・当別丸山(482.3m、一等三角点、点名:当別丸山)の姿が美しい。

五稜郭タワー。

11時50分、310峰から下山を始める。吊り尾根の途中で、カマキリの卵嚢(らんのう)をいくつか見かけた。春になると孵化して、ひとつの卵嚢から200~300匹のカマキリの幼虫(体長は8mmくらい、形は成虫とほぼ同じ)が出て来る。卵嚢を無防備で室内に飾っておくと、春にはえらい目に合うかも(汗)。

西尾根を下っていくと、白くてきれいな岩塊を見かけた。汐首山周辺や大千軒岳知内川などでも見られる石英岩と思われ、道南では「きんから石」と呼ばれる。

尾根を下りて、牧草地の脇で見かけた赤い実はナナカマドか。

12時48分、民家前に到着して下山を終了。人数を確認し、本日の感想と今年の希望を含めた挨拶を終えた。

そのあと、本日が誕生日の会員さん(当会の最高齢!)を全員の合唱で祝福した。同時にご本人からお手製のカヌレ(フランス発祥の焼き菓子)が参加メンバーに手渡しされて、一同大感激! カヌレを持った腕を寄せ集めて、記念の写真をパチリ。しっかりした、香ばしくて美味しいカヌレを、ありがとうございました。我々も元気で山を歩けるようにトレーニングをして、お手本にさせて頂きたいと思いました。

【おまけ】

Aが旧南茅部町岩戸地区の国道を走行していると、空き家の庭先に「野良馬(飼育放棄された馬)」が3頭集まっていた。汐首山周辺で生活している馬と同じで、江戸時代に東北地方から使役のために連れて来られた南部馬がルーツとされている。

函館市豊原町の民家前に車を置かせてもらい、ときどき小雪が舞う中を9時34分に出発。北に向かう農道に入り、途中から牧草地の脇を進む。

牧草地から仰ぐ清水山(頂上は中央やや左の尾根肩に隠れて見えない)。積雪はほとんどない。午前9時現在のアメダス観測では、函館空港の積雪深は0cm、函館地方気象台(美原3丁目)は7cmと、この日の平年値(空港10cm、気象台18cm)よりずっと少ない。

農道の脇にあったガガイモ(蘿藦)の実の殻。ガガイモはつる性の植物で、果実の鞘は表面に小さな突起が多数ある長さ10cmほどの紡錘形。裂開すると、綿毛が付いた種子を飛び散らす。

裾野がやや広がった尾根を登り始めると、足元には春を待つジンヨウイチヤクソウ(腎葉一薬草)の葉。

林の中の尾根斜面も、雪が少ない。

エビネ類の葉。

尾根がだんだん狭くなってくると、傾斜は緩くなる。

春を迎える準備をしているナニワズ(浪花津)の花芽。

樹林の間から左手(北方向)に、後で向かう310峰の丸い頂きが見えた。

10時43分、清水山の頂上に到着。山名標識を入れて、恒例の全体集合写真を撮る。三角点(二等三角点、点名も清水山)の標石を探したが、雪に埋もれて見つけられなかった。

少しの滞在で頂上を発ち、310峰に向かって往路を少し戻る。前方の函館空港・函館市街方面は、雪雲に覆われていた。

函館空港の滑走路をズームアップ。日中は東の風が5~6m毎秒であったため、航空機は風下の西(右)から風上の東(左)に向かって離着陸していた。清水山や310峰からは、飛び立って、南(沖合)に向きを変えながら上昇していく様子が見られた。

南方向の下海岸高台に畑が広がる。

南東方向の津軽海峡の海面は、雲間から射し込んだ陽の光に輝いていた。

310峰に続く吊り尾根は、エゾシカの通り道がたくさん付いていた。積雪が少ないので、シカは笹などの餌を得やすいだろう。樹皮が食べられる害が減れば良いのだが…。

鞍部から先は陽当たりが良いので、積雪はいっそう少ない。

310峰の手前鞍部から頂上にかけて北東~東方向の視界が開け、亀田半島先端部の山々が望めた。北海道で最初に設けられた一等三角点を持つ古部丸山(点名:古部岳)や毛無山(通称:蛾眉野毛無山、二等三角点、点名:糸川)など。

東方向の恵山(617.6m、三等三角点、点名:同じ)をズームアップで。左端の台形は海向山(569.4m、二等三角点、点名:同じ)。

11時17分、310峰の頂上に到着。本日2回目の全体集合写真に納まる。

清水山と310峰の山名標識は当クラブ会員Ymさんの制作で、2023年2月の自主山行時に設置された。

東風を避け、頂上の西側樹林内でランチタイムをとっている間に青空が覗き始め、陽が射してきた。310峰の南肩から、陽が当たる函館空港と函館山を望む。

函館山の陸繋砂州(りくけいさす)、いわゆるトンボロ(イタリア語「Tombolo」)に建つ市街地(市役所を含む)をズームアップで。函館山の向こうには、函館湾を挟んで通称・当別丸山(482.3m、一等三角点、点名:当別丸山)の姿が美しい。

五稜郭タワー。

11時50分、310峰から下山を始める。吊り尾根の途中で、カマキリの卵嚢(らんのう)をいくつか見かけた。春になると孵化して、ひとつの卵嚢から200~300匹のカマキリの幼虫(体長は8mmくらい、形は成虫とほぼ同じ)が出て来る。卵嚢を無防備で室内に飾っておくと、春にはえらい目に合うかも(汗)。

西尾根を下っていくと、白くてきれいな岩塊を見かけた。汐首山周辺や大千軒岳知内川などでも見られる石英岩と思われ、道南では「きんから石」と呼ばれる。

尾根を下りて、牧草地の脇で見かけた赤い実はナナカマドか。

12時48分、民家前に到着して下山を終了。人数を確認し、本日の感想と今年の希望を含めた挨拶を終えた。

そのあと、本日が誕生日の会員さん(当会の最高齢!)を全員の合唱で祝福した。同時にご本人からお手製のカヌレ(フランス発祥の焼き菓子)が参加メンバーに手渡しされて、一同大感激! カヌレを持った腕を寄せ集めて、記念の写真をパチリ。しっかりした、香ばしくて美味しいカヌレを、ありがとうございました。我々も元気で山を歩けるようにトレーニングをして、お手本にさせて頂きたいと思いました。

【おまけ】

Aが旧南茅部町岩戸地区の国道を走行していると、空き家の庭先に「野良馬(飼育放棄された馬)」が3頭集まっていた。汐首山周辺で生活している馬と同じで、江戸時代に東北地方から使役のために連れて来られた南部馬がルーツとされている。

2025年01月09日

1月7日 函館山

毎年恒例の初登りは函館山。函館八幡宮に参拝し,七曲りコースを登って千畳敷まで一緒に登った。今年の参加者は10名。天気は晴れの予報だったが,歩き始めから曇りで,千畳敷についた頃にはやや吹雪状態になっていた。

10時にふれあいセンターを出発。函館八幡宮に寄った後,碧血碑を過ぎて車道に出たところで軽アイゼンを装着した。その車道を歩く面々。

七曲りコースの途中で見られたサラシナショウマ。

11時半頃地蔵山着。ここで一回目の全体写真。

ほどなく千畳敷着。ここで解散する予定だったので2回目の全体写真。背景は何も見えなくなってしまった。

ここで後は自由行動としたが,途中でシマエナガを撮りたいSさんと別れた以外は一緒に下山した。その途中見られたツリバナとムラサキシキブ。今シーズンのムラサキシキブは数が多く,色も鮮やかで美しい。

13時頃にふれあいセンター着。挨拶を済ませて解散した。年末年始でなまった身体には適度な函館山登山だった。

10時にふれあいセンターを出発。函館八幡宮に寄った後,碧血碑を過ぎて車道に出たところで軽アイゼンを装着した。その車道を歩く面々。

七曲りコースの途中で見られたサラシナショウマ。

11時半頃地蔵山着。ここで一回目の全体写真。

ほどなく千畳敷着。ここで解散する予定だったので2回目の全体写真。背景は何も見えなくなってしまった。

ここで後は自由行動としたが,途中でシマエナガを撮りたいSさんと別れた以外は一緒に下山した。その途中見られたツリバナとムラサキシキブ。今シーズンのムラサキシキブは数が多く,色も鮮やかで美しい。

13時頃にふれあいセンター着。挨拶を済ませて解散した。年末年始でなまった身体には適度な函館山登山だった。

2025年01月01日

1月1日(水) 年頭のご挨拶

新年、明けましておめでとうございます。

いつも当ブログを訪問していただき、ありがとうございます。

昨年は、大雪山系・旭岳、日高山脈・十勝幌尻岳、青森県津軽地方のツアーを含めて、会山行は1年間に60回実施し、参加した会員は延べ910名にのぼりました。

本年も「函館山楽クラブ」の名のとおり、楽しい山行を企画して、安全第一に実施していきたいと思います。

老若男女を問わず、新しい会員さんを大歓迎いたします。入会の問い合わせや連絡には、PC用表示ブログの左欄下にある「オーナーへメッセージ」もご利用下さい。

~森町にある森川山(608.8m)東山麓牧草地の広い丘で、北海道駒ヶ岳(1131m)を背景に[2023年3月5日]~

いつも当ブログを訪問していただき、ありがとうございます。

昨年は、大雪山系・旭岳、日高山脈・十勝幌尻岳、青森県津軽地方のツアーを含めて、会山行は1年間に60回実施し、参加した会員は延べ910名にのぼりました。

本年も「函館山楽クラブ」の名のとおり、楽しい山行を企画して、安全第一に実施していきたいと思います。

老若男女を問わず、新しい会員さんを大歓迎いたします。入会の問い合わせや連絡には、PC用表示ブログの左欄下にある「オーナーへメッセージ」もご利用下さい。

~森町にある森川山(608.8m)東山麓牧草地の広い丘で、北海道駒ヶ岳(1131m)を背景に[2023年3月5日]~

2024年12月25日

12月25日(水) 回顧2024年

2024年の会山行(1月7日、函館山・新年交礼会~12月15日、庄司山・納会)の実施状況をまとめました。

☆会山行は1年間で企画70(うち、実施60、悪天などで中止10)。

☆参加会員数:延べ910名。

☆山行一回あたりの平均参加者数:15.2名。

☆最多参加者山行:5月5日、蝦夷松山&雁皮山の32名。

☆最少参加者山行:11月3日、昆布岳の3名。

以下、今年の会山行の中から、季節が感じられる景観と動植物の写真33枚をピックアップしてみたので、ご覧ください。

1月14日 清水山&310峰(310峰から古部丸山をズームアップ)

2月11日 焼木尻岳(青空に映える枝の雪)

2月18日 知内丸山(木の芽吹き)

2月18日 東円山(凛々しい姿の砂原岳)

2月25日 827峰:下俄郎(乙部岳をズームアップ)

3月10日 太櫓岳(下りの尾根から臼別岳)

4月7日 鹿部丸山(880峰頂上付近のダケカンバ老大木)

4月14日 スボリコ山&釜谷富士(ツインのカタクリ)

5月8日 日浦海岸&山道散策(オオサクラソウ)

5月23日 知内尖山(ジエビネ)

5月26日 伊達紋別岳(シラネアオイのブーケとフデリンドウ)

6月2日 殿様街道(サルメンエビネ)

6月19日 砂原岳山頂方面(巻雲)

7月16日 大雪山旭岳(コマクサとヒグマ)

7月21日 当別丸山(ヤマユリ)

8月4日 横津岳&烏帽子岳(アサギマダラと雲井沼のスイレン)

8月11日 松倉川(アカゲラの滝)

8月18日 十勝幌尻岳(頂上から日高の山並み)

9月1日 狩場山(茂津多コースの前山から本峰)

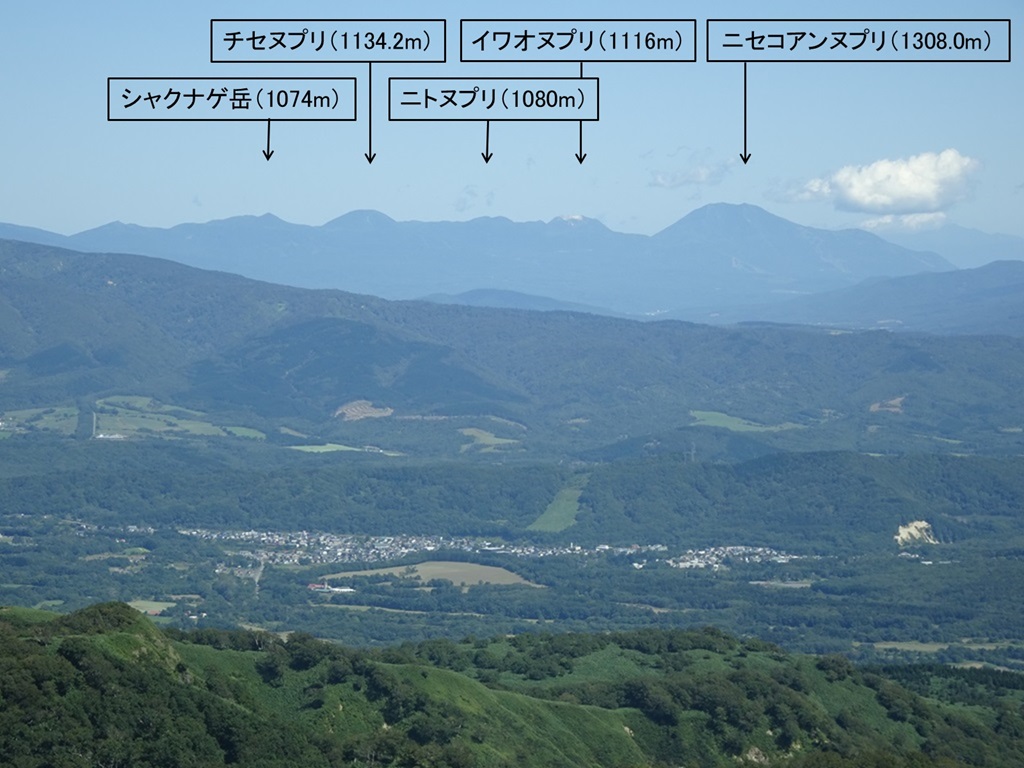

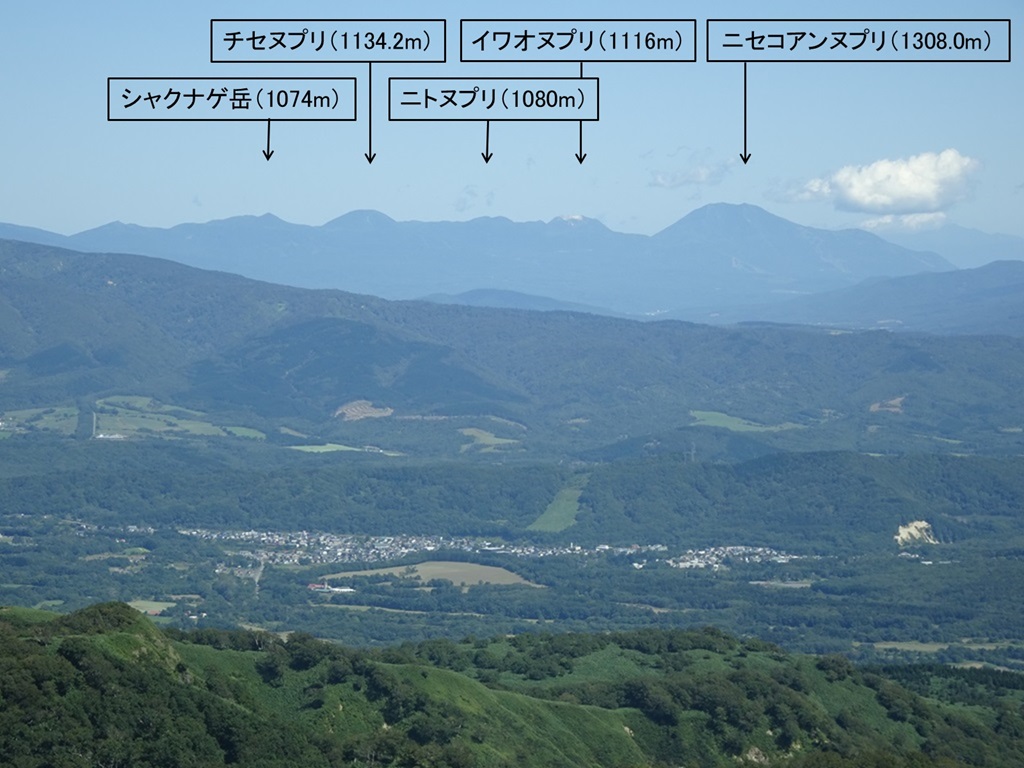

9月8日 黒松内岳(ニセコ連峰をズームアップ)

9月25日 汐首276峰(半野生馬の群れ)

9月29日 ホロホロ山&徳舜瞥山(徳舜瞥山に向かう)

10月11日 岩木山登頂後(ペンション磯料理の夕食)

10月13日 青森県梵珠山(岩木山をズームアップ)

10月20日 海向山(ナナカマドの実)

10月24日 恵山外輪周回(八幡川コースの下り)

10月27日 当別丸山(ムラサキシキブの実)

11月13日 峠下台場山(紅葉)

11月24日 桂岳(七ッ岳方面の薄明光線[天使の梯子])

12月11日 日暮山(セバットの鉄道橋をズームアップ)

来年も山でお会いしましょう。

☆会山行は1年間で企画70(うち、実施60、悪天などで中止10)。

☆参加会員数:延べ910名。

☆山行一回あたりの平均参加者数:15.2名。

☆最多参加者山行:5月5日、蝦夷松山&雁皮山の32名。

☆最少参加者山行:11月3日、昆布岳の3名。

以下、今年の会山行の中から、季節が感じられる景観と動植物の写真33枚をピックアップしてみたので、ご覧ください。

1月14日 清水山&310峰(310峰から古部丸山をズームアップ)

2月11日 焼木尻岳(青空に映える枝の雪)

2月18日 知内丸山(木の芽吹き)

2月18日 東円山(凛々しい姿の砂原岳)

2月25日 827峰:下俄郎(乙部岳をズームアップ)

3月10日 太櫓岳(下りの尾根から臼別岳)

4月7日 鹿部丸山(880峰頂上付近のダケカンバ老大木)

4月14日 スボリコ山&釜谷富士(ツインのカタクリ)

5月8日 日浦海岸&山道散策(オオサクラソウ)

5月23日 知内尖山(ジエビネ)

5月26日 伊達紋別岳(シラネアオイのブーケとフデリンドウ)

6月2日 殿様街道(サルメンエビネ)

6月19日 砂原岳山頂方面(巻雲)

7月16日 大雪山旭岳(コマクサとヒグマ)

7月21日 当別丸山(ヤマユリ)

8月4日 横津岳&烏帽子岳(アサギマダラと雲井沼のスイレン)

8月11日 松倉川(アカゲラの滝)

8月18日 十勝幌尻岳(頂上から日高の山並み)

9月1日 狩場山(茂津多コースの前山から本峰)

9月8日 黒松内岳(ニセコ連峰をズームアップ)

9月25日 汐首276峰(半野生馬の群れ)

9月29日 ホロホロ山&徳舜瞥山(徳舜瞥山に向かう)

10月11日 岩木山登頂後(ペンション磯料理の夕食)

10月13日 青森県梵珠山(岩木山をズームアップ)

10月20日 海向山(ナナカマドの実)

10月24日 恵山外輪周回(八幡川コースの下り)

10月27日 当別丸山(ムラサキシキブの実)

11月13日 峠下台場山(紅葉)

11月24日 桂岳(七ッ岳方面の薄明光線[天使の梯子])

12月11日 日暮山(セバットの鉄道橋をズームアップ)

来年も山でお会いしましょう。

2024年12月16日

12月15日(日) 庄司山(納会)

2024年、納めの山行は恒例の函館市庄司山(570.3m)。低気圧の接近で昼前から雪が降る予報であったが、大きな崩れにはならないことを期待して実施した。参加は21名。

車で函館市亀田中野町の蒜沢川南方農道の終点(C250付近)、送電線を潜った先の通称「送電線コース」登山口前まで入る。既に車2台が停まっていた。駐車地点から函館山が望めた。空はまだ明るい。

積雪深は20cm程度で、各自スノーシュー、軽アイゼン・チェーンスパイク、ピン付長靴など、好みの足まわりを整える。人数を確認して、9時45分に出発。

しばらくは蒜沢川左岸を緩く登っていく。先行パーティの踏み跡があり、楽をさせてもらった。新雪が付着した樹木の枝が美しい。

樹林の間から庄司山の頂上方面が見えた。

枝を広げたミズナラの樹幹に付着した雪の造形。

30分少々で蒜沢川右岸から辿るコースとの三叉路(C330)に到着して、休憩をとる。この付近に「亀田村」標柱がある。「亀田村」は1902年(明治35年)4月に、亀田村、鍛冶村、神山村、赤川村、桔梗村、石川村が合併して新たな亀田村が成立し、1962年(昭和37年)1月に町制施行で「亀田町」になるまで、村として存在した。

三叉路から左カーブを辿ると、つづら折りの登りが始まる。

雪を被ったオヤマボクチ(雄山火口)のドライフラワー。

サラシナショウマ(晒菜升麻)の花穂も見かけた(ピンボケで失礼)。

このつづら折りの山道には、曲がり角が5箇所ある。最後の角を過ぎて、尾根に向かって上がる。

C503の尾根に上がったところで、下山してきた元気な男女8人グループとすれ違い、言葉を交わした。

尾根道を登っていく。左から西風が吹き付けたため、樹木の左側に雪が付いている。

11時15分、頂上の三吉(みよし)神社前に到着。

まだ展望が効いたので、陽が射して光る津軽海峡と函館市街地(湯川方面)を撮る。

足元には新中野ダム湖。

三吉神社の前で、今年最後となる全体集合写真に納まる。

神社の前で納会恒例の「南瓜入り汁粉」作りを始めようとしたら雪が降り始め、風も強くなってきた。レーダー画像を確かめたら、低気圧に伴うまとまった雪雲がすぐ近くまで来ていたため、汁粉作りは三叉路に下りて行うことにした。

希望者5人は、北東の尾根続きにある「奥の院」大岩の祠に向かい、10分ほどで到着。

大岩の東陰に安置された弘法大師御堂の内部を拝観した。

同じく不動明王祠の内部。ともに、扉をきちんと閉めてきた。

頂上に戻ると、まだ展望が得られた。函館山方面をズームアップ。

湯川温泉街。画像左側の海岸近くに見える白い帯は函館空港の滑走路。

三吉神社の鳥居と可愛らしい祠。祠には秋田市内に鎮座する山岳信仰の三吉神社総本宮(郊外の太平山頂上[1170.4m]に奥宮)の守護神である三吉霊神(みよしのおおかみ)が祀られており、昔、戦争に行った息子さんの安息を願った母親が、息災であるようにと煙管を、怪我なく歩けるようにと鉄の草鞋を祀ったという。

昨年(2013年)の6月11日に訪れた秋田県太平山の様子は、こちらをクリック(タップ)してご覧ください。

大岩の祠に行かなかった16名は三叉路まで下がり、雪降りの中で「南瓜入り汁粉」作りを始めていた。心配した風は、ここでは幸いに弱かった。

小豆餡を湯で溶いて温める。

白玉餅も温める。

暖かくて甘いお汁粉が出来上がった。各自が持参したカップに、小豆餡と南瓜2切れをよそう。

温まった白玉餅を7切れずつ配る。

いただきま~す! いただいてま~す! お代わりもできた!

13時ちょうど、駐車地点に到着して下山を終了。喫茶店を営むSさん夫妻からホットコーヒーが振る舞われ、プロの味を堪能した。Km会長から一年の息災に感謝し、来年も良い山行に恵まれるよう祈念する挨拶、Ay事務局長から2024年山行実績まとめの報告などがあり、現地で解散した。

「南瓜入り汁粉」作りには、小豆餡を購入してきた人、南瓜を寄付して下さった人、南瓜を切って茹でてきた人、白玉餅を購入して切ってきた人、ガスストーブの風除けを作ってきた人、湯や材料、コッヘル・ガスストーブ・ガスカートリッジを運んだ人など、全員の協力がありました。ありがとうございました。

汁粉代として一人120円をいただきました。会計報告は「しぇら」2月号に掲載します。

また、今年も駐車スペースの刈り払いと、頂上までの登山道の笹刈りがなされていました。幅広く刈ってあるので、雪の重みで笹が倒れても歩く道までは届かず、快適に頂上まで歩けました。笹刈りをして下さったTさんに、改めて感謝いたします。

皆さま、良いお年をお迎えください!

車で函館市亀田中野町の蒜沢川南方農道の終点(C250付近)、送電線を潜った先の通称「送電線コース」登山口前まで入る。既に車2台が停まっていた。駐車地点から函館山が望めた。空はまだ明るい。

積雪深は20cm程度で、各自スノーシュー、軽アイゼン・チェーンスパイク、ピン付長靴など、好みの足まわりを整える。人数を確認して、9時45分に出発。

しばらくは蒜沢川左岸を緩く登っていく。先行パーティの踏み跡があり、楽をさせてもらった。新雪が付着した樹木の枝が美しい。

樹林の間から庄司山の頂上方面が見えた。

枝を広げたミズナラの樹幹に付着した雪の造形。

30分少々で蒜沢川右岸から辿るコースとの三叉路(C330)に到着して、休憩をとる。この付近に「亀田村」標柱がある。「亀田村」は1902年(明治35年)4月に、亀田村、鍛冶村、神山村、赤川村、桔梗村、石川村が合併して新たな亀田村が成立し、1962年(昭和37年)1月に町制施行で「亀田町」になるまで、村として存在した。

三叉路から左カーブを辿ると、つづら折りの登りが始まる。

雪を被ったオヤマボクチ(雄山火口)のドライフラワー。

サラシナショウマ(晒菜升麻)の花穂も見かけた(ピンボケで失礼)。

このつづら折りの山道には、曲がり角が5箇所ある。最後の角を過ぎて、尾根に向かって上がる。

C503の尾根に上がったところで、下山してきた元気な男女8人グループとすれ違い、言葉を交わした。

尾根道を登っていく。左から西風が吹き付けたため、樹木の左側に雪が付いている。

11時15分、頂上の三吉(みよし)神社前に到着。

まだ展望が効いたので、陽が射して光る津軽海峡と函館市街地(湯川方面)を撮る。

足元には新中野ダム湖。

三吉神社の前で、今年最後となる全体集合写真に納まる。

神社の前で納会恒例の「南瓜入り汁粉」作りを始めようとしたら雪が降り始め、風も強くなってきた。レーダー画像を確かめたら、低気圧に伴うまとまった雪雲がすぐ近くまで来ていたため、汁粉作りは三叉路に下りて行うことにした。

希望者5人は、北東の尾根続きにある「奥の院」大岩の祠に向かい、10分ほどで到着。

大岩の東陰に安置された弘法大師御堂の内部を拝観した。

同じく不動明王祠の内部。ともに、扉をきちんと閉めてきた。

頂上に戻ると、まだ展望が得られた。函館山方面をズームアップ。

湯川温泉街。画像左側の海岸近くに見える白い帯は函館空港の滑走路。

三吉神社の鳥居と可愛らしい祠。祠には秋田市内に鎮座する山岳信仰の三吉神社総本宮(郊外の太平山頂上[1170.4m]に奥宮)の守護神である三吉霊神(みよしのおおかみ)が祀られており、昔、戦争に行った息子さんの安息を願った母親が、息災であるようにと煙管を、怪我なく歩けるようにと鉄の草鞋を祀ったという。

昨年(2013年)の6月11日に訪れた秋田県太平山の様子は、こちらをクリック(タップ)してご覧ください。

大岩の祠に行かなかった16名は三叉路まで下がり、雪降りの中で「南瓜入り汁粉」作りを始めていた。心配した風は、ここでは幸いに弱かった。

小豆餡を湯で溶いて温める。

白玉餅も温める。

暖かくて甘いお汁粉が出来上がった。各自が持参したカップに、小豆餡と南瓜2切れをよそう。

温まった白玉餅を7切れずつ配る。

いただきま~す! いただいてま~す! お代わりもできた!

13時ちょうど、駐車地点に到着して下山を終了。喫茶店を営むSさん夫妻からホットコーヒーが振る舞われ、プロの味を堪能した。Km会長から一年の息災に感謝し、来年も良い山行に恵まれるよう祈念する挨拶、Ay事務局長から2024年山行実績まとめの報告などがあり、現地で解散した。

「南瓜入り汁粉」作りには、小豆餡を購入してきた人、南瓜を寄付して下さった人、南瓜を切って茹でてきた人、白玉餅を購入して切ってきた人、ガスストーブの風除けを作ってきた人、湯や材料、コッヘル・ガスストーブ・ガスカートリッジを運んだ人など、全員の協力がありました。ありがとうございました。

汁粉代として一人120円をいただきました。会計報告は「しぇら」2月号に掲載します。

また、今年も駐車スペースの刈り払いと、頂上までの登山道の笹刈りがなされていました。幅広く刈ってあるので、雪の重みで笹が倒れても歩く道までは届かず、快適に頂上まで歩けました。笹刈りをして下さったTさんに、改めて感謝いたします。

皆さま、良いお年をお迎えください!

2024年12月13日

12月11日(水) 日暮山&大沼森林公園散策

当クラブ「自然部」の12月企画として、大沼国定公園の小沼の傍にある日暮山(303.4m)と、大沼湖畔にある大沼森林公園をのんびりと散策した。参加は22名。

日暮山は低山だが山頂からの眺望がすばらしく、登った人が時間を忘れて気がつけば日が暮れていたということから、こう呼ばれるようになったとの由。

国道5号線の七飯町・西大沼パーキングエリア(チェーン脱着場)に集合して徒歩で出発(10時5分)。函館方向に少し戻った丁字路交差点から道道大沼公園鹿部線(43号線)を750mほど進み、右側に「日暮山登山口」の標識がある車道に入ると登山口になる。自然部の部長さんが交替したので、ここで前任(Okさん)・後任(Drさん)の紹介と挨拶があった。

ここから日暮山頂上近くの駐車場まで約1.6kmの未舗装車道が続いているが、2021年8月の大雨による路面荒廃のため、現在は車両通行禁止になっている。

車止めされた道をゆっくりと登っていく。積雪の深さは5cmほどで、スノーシューやわかんを装着するまでもない。

道道脇の歩道や登山車道を辿る途中、ヤマブドウの過熟した実がたくさん落ちていた。果汁が濃縮して美味。

ホオノキ(朴の木)の大きな実も。

樹林の間から、じゅんさい沼が眺められた。まだ全面結氷はしていない。手前の麓に国道5号線が通っている。

雪が薄く積もった車道を辿るメンバー。右側に雨水で洗堀された溝が続いている。

車道の脇で見かけたキノコは、サルノコシカケの仲間だろうか。

上部の駐車場に着くと南東方向の展望が開け、横津岳(1167m)のなだらかな頂部が望めた。

横津岳の頂部には、たくさんの通信施設が建てられている。

駐車場から頂上に向かって、距離100mほどの山道を進む。

11時10分、日暮山の頂上に到着。東北東の方向に、小沼(手前)と大沼(奥)が俯瞰できた。左の雪原はゴルフ場。

小沼と大沼をつなぐ「せばっと」は厳冬期でも湖面が凍結することなく、オオハクチョウなどの渡り鳥の休息場所になっており、JRの鉄道橋が架かっている。手前の小沼の水面には、結氷と融解を繰り返した痕跡の縞模様が認められる。奥の大沼は、未だ結氷していない。

日暮山の頂上で、小沼・大沼を背景に、恒例の全体集合写真を撮る。

近くの笹薮の中に三角点の標石があった。ここには三等三角点が設置されており、点名は「小沼山」。この山は昭和初期まで「小沼山」、または持ち主の名をとった「笠原山」と呼ばれていたという。

下山する直前、それまで雪雲に隠れていた北海道駒ヶ岳の頂部(剣ヶ峯、1131m)が、鋭い姿を現した。11時22分、下山を開始。

西大沼パーキングエリアに戻る途中、国道脇の歩道で、雪の中でも咲いているタンポポの仲間を見かけた。

12時7分、パーキングエリアに到着。車で大沼国際セミナーハウスに向かう。施設の方が大型ストーブに点火して下さり、暖かいロビーで昼食をいただいた。施設の方に感謝!

昼食後の13時5分、5名で大沼森林公園の散策に出発。雪がうっすらと積もる遊歩道を巡る。

茎が萎れたコウライテンナンショウ(高麗天南星)の赤い実。

春に向けて開花の準備をしているナニワズ(浪花津)。

「大きな岩」に上がってポーズ。

ベニバナイチヤクソウ(紅花一薬草)の葉と枯れた茎。

雪面から立ち上がる枯れた茎と実は、アキノギンリョウソウ(秋の銀龍草)。

長沼に沿って、落ち葉が敷き詰まった線路保守道をのんびりと。

長沼の反対側に、JR函館本線の線路が走っている。

大沼湖畔周遊道路に出て、眼前に大沼の湖面と雄大な横津岳の頂部を見る。14時、大沼国際セミナーハウスの駐車場に到着し、挨拶ののちに解散した。

日暮山と大沼森林公園をのんびりと散策して、景観や植生を楽しんだ。

この日は冬型の気圧配置で日本海から雪雲が流れ込み、函館市中心部でも雪が降った。しかし大沼・小沼周辺は時折り青空が覗いて陽が射す天気で、北海道駒ヶ岳や横津岳の頂部も仰ぐことができた。

日暮山は低山だが山頂からの眺望がすばらしく、登った人が時間を忘れて気がつけば日が暮れていたということから、こう呼ばれるようになったとの由。

国道5号線の七飯町・西大沼パーキングエリア(チェーン脱着場)に集合して徒歩で出発(10時5分)。函館方向に少し戻った丁字路交差点から道道大沼公園鹿部線(43号線)を750mほど進み、右側に「日暮山登山口」の標識がある車道に入ると登山口になる。自然部の部長さんが交替したので、ここで前任(Okさん)・後任(Drさん)の紹介と挨拶があった。

ここから日暮山頂上近くの駐車場まで約1.6kmの未舗装車道が続いているが、2021年8月の大雨による路面荒廃のため、現在は車両通行禁止になっている。

車止めされた道をゆっくりと登っていく。積雪の深さは5cmほどで、スノーシューやわかんを装着するまでもない。

道道脇の歩道や登山車道を辿る途中、ヤマブドウの過熟した実がたくさん落ちていた。果汁が濃縮して美味。

ホオノキ(朴の木)の大きな実も。

樹林の間から、じゅんさい沼が眺められた。まだ全面結氷はしていない。手前の麓に国道5号線が通っている。

雪が薄く積もった車道を辿るメンバー。右側に雨水で洗堀された溝が続いている。

車道の脇で見かけたキノコは、サルノコシカケの仲間だろうか。

上部の駐車場に着くと南東方向の展望が開け、横津岳(1167m)のなだらかな頂部が望めた。

横津岳の頂部には、たくさんの通信施設が建てられている。

駐車場から頂上に向かって、距離100mほどの山道を進む。

11時10分、日暮山の頂上に到着。東北東の方向に、小沼(手前)と大沼(奥)が俯瞰できた。左の雪原はゴルフ場。

小沼と大沼をつなぐ「せばっと」は厳冬期でも湖面が凍結することなく、オオハクチョウなどの渡り鳥の休息場所になっており、JRの鉄道橋が架かっている。手前の小沼の水面には、結氷と融解を繰り返した痕跡の縞模様が認められる。奥の大沼は、未だ結氷していない。

日暮山の頂上で、小沼・大沼を背景に、恒例の全体集合写真を撮る。

近くの笹薮の中に三角点の標石があった。ここには三等三角点が設置されており、点名は「小沼山」。この山は昭和初期まで「小沼山」、または持ち主の名をとった「笠原山」と呼ばれていたという。

下山する直前、それまで雪雲に隠れていた北海道駒ヶ岳の頂部(剣ヶ峯、1131m)が、鋭い姿を現した。11時22分、下山を開始。

西大沼パーキングエリアに戻る途中、国道脇の歩道で、雪の中でも咲いているタンポポの仲間を見かけた。

12時7分、パーキングエリアに到着。車で大沼国際セミナーハウスに向かう。施設の方が大型ストーブに点火して下さり、暖かいロビーで昼食をいただいた。施設の方に感謝!

昼食後の13時5分、5名で大沼森林公園の散策に出発。雪がうっすらと積もる遊歩道を巡る。

茎が萎れたコウライテンナンショウ(高麗天南星)の赤い実。

春に向けて開花の準備をしているナニワズ(浪花津)。

「大きな岩」に上がってポーズ。

ベニバナイチヤクソウ(紅花一薬草)の葉と枯れた茎。

雪面から立ち上がる枯れた茎と実は、アキノギンリョウソウ(秋の銀龍草)。

長沼に沿って、落ち葉が敷き詰まった線路保守道をのんびりと。

長沼の反対側に、JR函館本線の線路が走っている。

大沼湖畔周遊道路に出て、眼前に大沼の湖面と雄大な横津岳の頂部を見る。14時、大沼国際セミナーハウスの駐車場に到着し、挨拶ののちに解散した。

日暮山と大沼森林公園をのんびりと散策して、景観や植生を楽しんだ。

この日は冬型の気圧配置で日本海から雪雲が流れ込み、函館市中心部でも雪が降った。しかし大沼・小沼周辺は時折り青空が覗いて陽が射す天気で、北海道駒ヶ岳や横津岳の頂部も仰ぐことができた。

2024年12月10日

12月8日(日) 七飯岳

この時期の七飯岳(779.2m)山行は、本格的な雪山シーズンを控えて、雪上歩行の足慣らしと上部での展望を目的に、当クラブの定番企画になっている(2013年は雪のない11月19日に実施)。参加は14名。

空は快晴、気温はマイナス3℃程度と低いが風は弱い。積雪は3センチ程度なので、壷足、アイゼンやチェーンスパイク、スノーシューなど、それぞれ好みの足回りで、8時18分に城岱スカイライン七飯本町側ゲート付近を出発。

林道を500m余り進んだ左カーブの手前から、右の尾根に向かって斜上する。

樹林に覆われたやや細い尾根を登り、採石場上部の崖縁を避けて尾根下の西側をトラバース気味に進む。

C340付近でトラバース道から採石場上部の崖縁に上がる。この上は、距離は短いが右側の崖に注意して進む。

少し先から、西方の七飯町と北斗市の平野が一望できた。中央を北海道新幹線の高架線路が左右に伸び、右端に新函館北斗駅がある。左に煙を上げているのは、太平洋セメント上磯工場。

上の展望写真の右側(北方向)に連なる山並み。

採石場から旧い作業道が上がってくるC370付近から、七飯岳の頂上が見えた。

枯れ薄に覆われた穏やかな感じの尾根を進む。

採石場の北端、樹林尾根に上がる手前の小さな台地で休憩。積雪は10~15cm。

ミズナラなどの広葉樹に覆われた上部の尾根を登る。

風が弱い樹林内で防風衣を身に付けて、城岱牧場の一角に上がっていく。

牧場に上がる斜面には厳冬期に雪庇が発達する。この日は膝の少し上くらいまで(深さ50cmほど)吹き溜まっていた。

冷たくてやや強い北西風が吹く中、標高点629付近の牧場縁を登っていく。

メンバー9人は右の作業道経由でライオン岩へ向かう。

ゆっくり組の5人は、まっすぐ頂上に向かう。

ライオン岩に向かう作業道は最近、枯れ薄のブッシュになっていて歩きづらい。

作業道の後半はブッシュがなく快適。

C700付近で、ピンクテープを目印に左側(北側)の植林地に入っていく。

この植林地は針葉樹が13~14列に並んでいるので、樹木の隙間を掻き分けながら高度を上げていく。途中で先頭の数人が、休んでいたフクロウが驚いて飛び立つところを目撃したという。

やや苦戦した植林地を通り抜けると、ライオン岩が目の前に聳え立っていた。

中央のルンゼを慎重に登る。ルンゼ内の雪は柔らかいが、アイゼンやチェーンスパイクを付けているので、あまり苦労せずに通過できた。

ライオン岩を上がった所から、周囲を見渡す。北北東の方向には、足元に三角錐の烏帽子山(703m、黄色い矢印)と左奥に北海道駒ヶ岳(1131m)。

2023年3月に烏帽子山に登頂した時の様子は、こちらをクリック(タップ)してご覧ください。

北東には、左になだらかな頂部の横津岳(1167m)と右に「ばんだい号遭難慰霊碑の山」(986m)。

東には、植林の帯と中央奥に頭を出す袴腰岳(1108.4m)。

なだらかな主稜線を、気持ち良く頂上に向かう。

12時3分、頂上に到着。全員で恒例の集合写真を撮る。少し風はあるが、陽射しタップリで寒さはあまり感じない。

風を避けて、函館平野を眺めながらランチタイムをとった。南方向には、陽に照らされた津軽海峡を背景に、函館山が浮かび上がっていた。

南西方向には、U字を描く北海道新幹線の高架線路が一望できた。北斗市と木古内町の境にある山並みも。

12時38分、下山を始める。平野の向こうの山に雪雲がかかってきた。

下山で見かけた植生。ヒロハヘビノボラズ(広葉蛇上らず)は赤い実がすっかり落ちて、その名のとおり蛇も登れないトゲだらけの姿になっていた。

実が裂けて真っ赤な仮種皮が現れたツルウメモドキ(蔓梅擬)。

14時28分、城岱スカイライン七飯本町側ゲート付近に到着して下山を終えた。人数を確かめ、帰路の安全運転を確認して解散した。

登りの採石場を過ぎたあたりから、ライオン岩経由グループ9名とゆっくり直登グループ5名に分かれて行動した。ライオン岩経由グループが植林地を抜けるのに少々手間取ったため、ゆっくり組は頂上で30分ほど待つことになった。幸い陽射しがタップリあったため、寒さは感じなかったというが、グループを分けた場合に合流までの時間をどう過ごすかが課題。

下りでは、軽アイゼンに雪と落ち葉が団子状に付いてしまい、滑らないように時々団子を落としながら注意して下った。

北西風がやや強かったが、陽射しと展望に恵まれ、良い山行であった。

空は快晴、気温はマイナス3℃程度と低いが風は弱い。積雪は3センチ程度なので、壷足、アイゼンやチェーンスパイク、スノーシューなど、それぞれ好みの足回りで、8時18分に城岱スカイライン七飯本町側ゲート付近を出発。

林道を500m余り進んだ左カーブの手前から、右の尾根に向かって斜上する。

樹林に覆われたやや細い尾根を登り、採石場上部の崖縁を避けて尾根下の西側をトラバース気味に進む。

C340付近でトラバース道から採石場上部の崖縁に上がる。この上は、距離は短いが右側の崖に注意して進む。

少し先から、西方の七飯町と北斗市の平野が一望できた。中央を北海道新幹線の高架線路が左右に伸び、右端に新函館北斗駅がある。左に煙を上げているのは、太平洋セメント上磯工場。

上の展望写真の右側(北方向)に連なる山並み。

採石場から旧い作業道が上がってくるC370付近から、七飯岳の頂上が見えた。

枯れ薄に覆われた穏やかな感じの尾根を進む。

採石場の北端、樹林尾根に上がる手前の小さな台地で休憩。積雪は10~15cm。

ミズナラなどの広葉樹に覆われた上部の尾根を登る。

風が弱い樹林内で防風衣を身に付けて、城岱牧場の一角に上がっていく。

牧場に上がる斜面には厳冬期に雪庇が発達する。この日は膝の少し上くらいまで(深さ50cmほど)吹き溜まっていた。

冷たくてやや強い北西風が吹く中、標高点629付近の牧場縁を登っていく。

メンバー9人は右の作業道経由でライオン岩へ向かう。

ゆっくり組の5人は、まっすぐ頂上に向かう。

ライオン岩に向かう作業道は最近、枯れ薄のブッシュになっていて歩きづらい。

作業道の後半はブッシュがなく快適。

C700付近で、ピンクテープを目印に左側(北側)の植林地に入っていく。

この植林地は針葉樹が13~14列に並んでいるので、樹木の隙間を掻き分けながら高度を上げていく。途中で先頭の数人が、休んでいたフクロウが驚いて飛び立つところを目撃したという。

やや苦戦した植林地を通り抜けると、ライオン岩が目の前に聳え立っていた。

中央のルンゼを慎重に登る。ルンゼ内の雪は柔らかいが、アイゼンやチェーンスパイクを付けているので、あまり苦労せずに通過できた。

ライオン岩を上がった所から、周囲を見渡す。北北東の方向には、足元に三角錐の烏帽子山(703m、黄色い矢印)と左奥に北海道駒ヶ岳(1131m)。

2023年3月に烏帽子山に登頂した時の様子は、こちらをクリック(タップ)してご覧ください。

北東には、左になだらかな頂部の横津岳(1167m)と右に「ばんだい号遭難慰霊碑の山」(986m)。

東には、植林の帯と中央奥に頭を出す袴腰岳(1108.4m)。

なだらかな主稜線を、気持ち良く頂上に向かう。

12時3分、頂上に到着。全員で恒例の集合写真を撮る。少し風はあるが、陽射しタップリで寒さはあまり感じない。

風を避けて、函館平野を眺めながらランチタイムをとった。南方向には、陽に照らされた津軽海峡を背景に、函館山が浮かび上がっていた。

南西方向には、U字を描く北海道新幹線の高架線路が一望できた。北斗市と木古内町の境にある山並みも。

12時38分、下山を始める。平野の向こうの山に雪雲がかかってきた。

下山で見かけた植生。ヒロハヘビノボラズ(広葉蛇上らず)は赤い実がすっかり落ちて、その名のとおり蛇も登れないトゲだらけの姿になっていた。

実が裂けて真っ赤な仮種皮が現れたツルウメモドキ(蔓梅擬)。

14時28分、城岱スカイライン七飯本町側ゲート付近に到着して下山を終えた。人数を確かめ、帰路の安全運転を確認して解散した。

登りの採石場を過ぎたあたりから、ライオン岩経由グループ9名とゆっくり直登グループ5名に分かれて行動した。ライオン岩経由グループが植林地を抜けるのに少々手間取ったため、ゆっくり組は頂上で30分ほど待つことになった。幸い陽射しがタップリあったため、寒さは感じなかったというが、グループを分けた場合に合流までの時間をどう過ごすかが課題。

下りでは、軽アイゼンに雪と落ち葉が団子状に付いてしまい、滑らないように時々団子を落としながら注意して下った。

北西風がやや強かったが、陽射しと展望に恵まれ、良い山行であった。

2024年12月04日

12月1日(日) 忘年会

昨年に引き続き、函館山楽クラブの忘年会を、五稜郭町の四季海鮮料理店を会場として開催した。今年の新入会員を含め、参加は23名。

最初の20分間は12月例会に充てて、巻頭言と二月初めまでの山行ガイド、お知らせ(組織数調査の報告)、お詫び(総会資料の一部訂正)を簡潔に説明した。

お待ちかねの忘年会では、美味しい料理と飲み放題(&差し入れ)のお酒をいただき、幹事さん考案による紙テープ早切り競争や都府県名ビンゴなどで大いに盛り上がった。

あちらこちらで山の話に花が咲き、2時間30分の楽しい宴会は、あっという間にお開きの時間となった。

おなかも十分満足し、あとは二次会に流れたりして、三々五々に楽しい夜を過ごしたようです。

幹事を務めていただいた皆さん、参加された皆さんに、感謝いたします。

「‘24~‘25“五稜星の夢(ほしのゆめ)”イルミネーション」企画(2024年12月1日~2025年2月28日)の初日で、花火が打ち上げられた。

五稜郭タワー1階アトリウムのイルミネーション。

献立表。

2024年の会山行も残すところ、あと三回。天気に恵まれますように。

最初の20分間は12月例会に充てて、巻頭言と二月初めまでの山行ガイド、お知らせ(組織数調査の報告)、お詫び(総会資料の一部訂正)を簡潔に説明した。

お待ちかねの忘年会では、美味しい料理と飲み放題(&差し入れ)のお酒をいただき、幹事さん考案による紙テープ早切り競争や都府県名ビンゴなどで大いに盛り上がった。

あちらこちらで山の話に花が咲き、2時間30分の楽しい宴会は、あっという間にお開きの時間となった。

おなかも十分満足し、あとは二次会に流れたりして、三々五々に楽しい夜を過ごしたようです。

幹事を務めていただいた皆さん、参加された皆さんに、感謝いたします。

「‘24~‘25“五稜星の夢(ほしのゆめ)”イルミネーション」企画(2024年12月1日~2025年2月28日)の初日で、花火が打ち上げられた。

五稜郭タワー1階アトリウムのイルミネーション。

献立表。

2024年の会山行も残すところ、あと三回。天気に恵まれますように。

2024年11月25日

11月24日(日) 桂岳

本格的な冬の装いをまとう前に、北斗市と木古内町の境に位置する木古内町最高峰の桂岳(733.6m、二等三角点、点名も桂岳)を訪れた。4月28日の花探訪に続いて、今年2回目になる。参加は22名。

亀川に沿う林道の車止めゲート前(標高98m付近)に車7台を停め、挨拶と参加者確認を済ませて9時8分に出発。気温は3℃程度で寒いが、樹林の中で風が弱いのは助かる。

亀川支流の鴉沢(からすざわ)に沿う林道を約3km歩く。

林道の脇に、トチノキの老木が威厳ある姿で立っている。裏側は大きな洞になっている。

林道終点の少し手前に「五丈の滝」が落ちており、林道から見物した。

ちなみに、「丈(じょう)」は中国や日本の伝統的な長さの単位であり、1丈は10尺(1尺は10寸)と定義されている。日本では明治時代の尺貫法で1尺=10/33m(約0.303m=30.3cm)と定義されたので、1丈は約3.03mの長さになる。

ほぼ1時間で林道終点(登山道入り口)に到着。「長靴組」のサポートで鴉沢を飛び石伝いに渡り、針葉樹に覆われた急な尾根に取り付く。

尾根の登りが少し緩むと、辺りは広葉樹林に代わってくる。

広葉樹林帯で見られた植生。[左上]ツルリンドウ(蔓竜胆)のロゼット葉(葉を放射状に広げ、地面から立ち上がっていない状態)、[右上]ツルリンドウの赤い実は雪が積もると更に良く目立つ、[左下]ツルシキミ(蔓樒)の実、[右下]ユズリハ(楪、譲葉)は新しい葉が出てくると古い葉を落とす新旧交代を象徴する縁起物。

最初の送電鉄塔(C495付近)に着いて、しばし休憩。数日来の雪が残っていた。

この少し手前の登山道脇に、ガラス瓶の破片がたくさん落ちていた。下山時に、土に埋もれていたものも掘り出して回収した。

登山道は、送電線の下をトラバースしていく。赤い実をたわわに付けたナナカマド(七竈)。

桂岳の頂上から南東方向に伸びる尾根上の送電鉄塔(C544付近)に向かう。

泥土で滑りやすい急な登山道に、この時期、何とスミレの花が咲いていてビックリ。

登山道は送電鉄塔の下で左(北西方向)に折れ、北斗市と木古内町の境界線にほぼ沿って頂上に向かう。

[左]雪の上を蜘蛛が這っていた(「坂の上の雲」ならぬ「雪の上の蜘蛛」)。[右]始めに取り付いた尾根の途中にあった羆の落とし物は、数日経っているがコクワの実100%のようだ。

市町境尾根から後ろ(南方向)を振り返る。知内町の丸山と、先週に雨予想で山行を中止した尖山が指呼できた。

北海道電力のマイクロ波反射板がある前衛峰(724峰)への最後の登り。

12時12分、前衛峰(724峰)に到着。反射板の下から東南東方向に、函館山と亀田半島の山並みを望む。右端は市町境尾根の延長に位置する662峰。

函館山と函館市街中心部をズームアップで。青森港に向かうフェリーが写っている。函館山の向こう右端は汐首山(290.6m)。

南南西方向に、知内山塊の全容が見えた。

南西方向には、大千軒岳と前千軒岳、七ッ岳も指呼できた。

前衛峰から北西、約200m先(標高差は約10m)にある桂岳の頂上を空身で往復。

丸く刈り払われた頂上で、1回目の集合写真を撮る。

頂上から北北東方向に、頂部を雲に隠した北海道駒ヶ岳(1131m)が見えた。

前衛峰に戻る途中のコルにあったナナカマドの実。

前衛峰で冷たい北西風を避けながらランチタイムをとり、函館山を背景に2回目の集合写真に納まる。

13時過ぎでも、霜柱が融けずに残っていた。

13時19分、前衛峰からの下山を開始。南西方向の大千軒岳は姿を隠していたが、三角形の七ッ岳と雲間から差し込む薄明光線(光芒、いわゆる「天使の梯子」)が美しかった。

前衛峰の直下から北東方向には、陽に照らされた横津岳(1167m)と七飯町中心部の街並み。

鴉沢に沿う林道を戻っていると、それまでずっと頭上に被っていた雲が切れて青空が広がってきた。一筋の飛行機雲が映える。

15時35分、林道の車止めゲートに到着して下山を終えた。

この日の12時~13時、頂上では推定で気温0~1℃、風速5~6m/秒と、体感温度はマイナス5℃前後であった。雲が切れないので陽が照らず、余計に寒く感じた。しかし、周囲の展望に恵まれて、雪を被った山々を指呼することができた。

辿った林道と取り付き尾根で晩秋、トラバース道から市町境の尾根道で初冬の雰囲気を味わった。これから雪の山に入るにあたって、冬用の衣服や装備を点検する良い機会にもなった。

4月28日の桂岳(花探訪)は、こちらをクリック(タップ)してご覧ください。

亀川に沿う林道の車止めゲート前(標高98m付近)に車7台を停め、挨拶と参加者確認を済ませて9時8分に出発。気温は3℃程度で寒いが、樹林の中で風が弱いのは助かる。

亀川支流の鴉沢(からすざわ)に沿う林道を約3km歩く。

林道の脇に、トチノキの老木が威厳ある姿で立っている。裏側は大きな洞になっている。

林道終点の少し手前に「五丈の滝」が落ちており、林道から見物した。

ちなみに、「丈(じょう)」は中国や日本の伝統的な長さの単位であり、1丈は10尺(1尺は10寸)と定義されている。日本では明治時代の尺貫法で1尺=10/33m(約0.303m=30.3cm)と定義されたので、1丈は約3.03mの長さになる。

ほぼ1時間で林道終点(登山道入り口)に到着。「長靴組」のサポートで鴉沢を飛び石伝いに渡り、針葉樹に覆われた急な尾根に取り付く。

尾根の登りが少し緩むと、辺りは広葉樹林に代わってくる。

広葉樹林帯で見られた植生。[左上]ツルリンドウ(蔓竜胆)のロゼット葉(葉を放射状に広げ、地面から立ち上がっていない状態)、[右上]ツルリンドウの赤い実は雪が積もると更に良く目立つ、[左下]ツルシキミ(蔓樒)の実、[右下]ユズリハ(楪、譲葉)は新しい葉が出てくると古い葉を落とす新旧交代を象徴する縁起物。

最初の送電鉄塔(C495付近)に着いて、しばし休憩。数日来の雪が残っていた。

この少し手前の登山道脇に、ガラス瓶の破片がたくさん落ちていた。下山時に、土に埋もれていたものも掘り出して回収した。

登山道は、送電線の下をトラバースしていく。赤い実をたわわに付けたナナカマド(七竈)。

桂岳の頂上から南東方向に伸びる尾根上の送電鉄塔(C544付近)に向かう。

泥土で滑りやすい急な登山道に、この時期、何とスミレの花が咲いていてビックリ。

登山道は送電鉄塔の下で左(北西方向)に折れ、北斗市と木古内町の境界線にほぼ沿って頂上に向かう。

[左]雪の上を蜘蛛が這っていた(「坂の上の雲」ならぬ「雪の上の蜘蛛」)。[右]始めに取り付いた尾根の途中にあった羆の落とし物は、数日経っているがコクワの実100%のようだ。

市町境尾根から後ろ(南方向)を振り返る。知内町の丸山と、先週に雨予想で山行を中止した尖山が指呼できた。

北海道電力のマイクロ波反射板がある前衛峰(724峰)への最後の登り。

12時12分、前衛峰(724峰)に到着。反射板の下から東南東方向に、函館山と亀田半島の山並みを望む。右端は市町境尾根の延長に位置する662峰。

函館山と函館市街中心部をズームアップで。青森港に向かうフェリーが写っている。函館山の向こう右端は汐首山(290.6m)。

南南西方向に、知内山塊の全容が見えた。

南西方向には、大千軒岳と前千軒岳、七ッ岳も指呼できた。

前衛峰から北西、約200m先(標高差は約10m)にある桂岳の頂上を空身で往復。

丸く刈り払われた頂上で、1回目の集合写真を撮る。

頂上から北北東方向に、頂部を雲に隠した北海道駒ヶ岳(1131m)が見えた。

前衛峰に戻る途中のコルにあったナナカマドの実。

前衛峰で冷たい北西風を避けながらランチタイムをとり、函館山を背景に2回目の集合写真に納まる。

13時過ぎでも、霜柱が融けずに残っていた。

13時19分、前衛峰からの下山を開始。南西方向の大千軒岳は姿を隠していたが、三角形の七ッ岳と雲間から差し込む薄明光線(光芒、いわゆる「天使の梯子」)が美しかった。

前衛峰の直下から北東方向には、陽に照らされた横津岳(1167m)と七飯町中心部の街並み。

鴉沢に沿う林道を戻っていると、それまでずっと頭上に被っていた雲が切れて青空が広がってきた。一筋の飛行機雲が映える。

15時35分、林道の車止めゲートに到着して下山を終えた。

この日の12時~13時、頂上では推定で気温0~1℃、風速5~6m/秒と、体感温度はマイナス5℃前後であった。雲が切れないので陽が照らず、余計に寒く感じた。しかし、周囲の展望に恵まれて、雪を被った山々を指呼することができた。

辿った林道と取り付き尾根で晩秋、トラバース道から市町境の尾根道で初冬の雰囲気を味わった。これから雪の山に入るにあたって、冬用の衣服や装備を点検する良い機会にもなった。

4月28日の桂岳(花探訪)は、こちらをクリック(タップ)してご覧ください。