2024年02月26日

2月25日(日) 吉野山周回

2月25日のもう一つの山行はこの時期恒例の吉野山周回コース。隣の321峰も登る予定だが,積雪の状況によってはパスする可能性もありだった。天気は曇りでほとんど日も差さず,登り始めは寒いくらいだったが,風がなかったので助かった。参加者はフリー参加の1名を含めて17名。内7名は頂上からピストンで戻る予定。

8時37分に出発。雪は締まっていて歩き易い。

標高386m辺りは雪のないところもあったが,登山者が踏み固めたせいか残った雪が登山道のようになっているところを探して登る。

急登が続く。

10時ころ頂上間近にある吉野山の主「大ブナ」前で最初の全体写真。

10時6分早くも頂上着。それぞれ存分に写真を撮った後で2回目の全体写真。

10分ほど頂上を楽しんだ後,通称「展望レストラン」へ向かう。昼食にはまだ早いので,行動食を摂りながら15分くらい休憩。ここからは函館山が綺麗に見える。写真には取れなかったが,6・7羽くらいの白鳥が西に向かって編隊飛行をしているのが見えた。

ここでピストン組と別れ,321峰へ向かう。標高211まで下りて321峰を見たところ,ほとんど積雪がないようなので今回は登らないことにしてここで昼食とする。食べ終わって歩き始めようとしていたらシマエナガの5・6羽の群れが木々を伝って飛んで行った。これも写真にとる間がなかった。最後に帰る途中で目についたものをいくつか。

イワガラミの実。

オオウバユリの種の抜け殻。

ガガイモの抜け殻。

ピストン組が下山途中で見つけた落ちた鳥の巣。

12時半に下山終了。駒ヶ岳は頂上が雲に隠れていた。

ピストン組がまだ下山していなかったが,挨拶を済ませ,帰り支度をしているとちょうど下りて来た。予期せぬ再会を楽しみながら帰り支度を済ませて車ごとに解散した。今日の吉野山では札幌からの登山者二人にも出会えた。321峰には登れなかったが,また積雪のある時にトライしたい。

8時37分に出発。雪は締まっていて歩き易い。

標高386m辺りは雪のないところもあったが,登山者が踏み固めたせいか残った雪が登山道のようになっているところを探して登る。

急登が続く。

10時ころ頂上間近にある吉野山の主「大ブナ」前で最初の全体写真。

10時6分早くも頂上着。それぞれ存分に写真を撮った後で2回目の全体写真。

10分ほど頂上を楽しんだ後,通称「展望レストラン」へ向かう。昼食にはまだ早いので,行動食を摂りながら15分くらい休憩。ここからは函館山が綺麗に見える。写真には取れなかったが,6・7羽くらいの白鳥が西に向かって編隊飛行をしているのが見えた。

ここでピストン組と別れ,321峰へ向かう。標高211まで下りて321峰を見たところ,ほとんど積雪がないようなので今回は登らないことにしてここで昼食とする。食べ終わって歩き始めようとしていたらシマエナガの5・6羽の群れが木々を伝って飛んで行った。これも写真にとる間がなかった。最後に帰る途中で目についたものをいくつか。

イワガラミの実。

オオウバユリの種の抜け殻。

ガガイモの抜け殻。

ピストン組が下山途中で見つけた落ちた鳥の巣。

12時半に下山終了。駒ヶ岳は頂上が雲に隠れていた。

ピストン組がまだ下山していなかったが,挨拶を済ませ,帰り支度をしているとちょうど下りて来た。予期せぬ再会を楽しみながら帰り支度を済ませて車ごとに解散した。今日の吉野山では札幌からの登山者二人にも出会えた。321峰には登れなかったが,また積雪のある時にトライしたい。

2024年02月26日

2月25日(日) 827峰(厚沢部町、点名:下俄郎)

厚沢部町の峠下・相生地区境に位置する827峰(827.2m、点名:下俄郎)は、厚沢部町内では乙部岳(1016.9m)山塊に次ぐ標高を持ち、展望に優れている。峠下地区の国道227号線から尾根を辿って登頂した。参加は10名。

827峰は、厚沢部川の支流である鶉川と小鶉川に挟まれた大きな山塊の主峰で、北斗市(旧・大野町)から国道227号線を厚沢部町に向かうとき、中山トンネルを抜けた真正面に見える。天作沢山と呼ばれることもある。

山体が大きいので全体像が掴みにくいが、今年2月11日に焼木尻岳(561.0m)を訪れた際に北峰から真北を撮った際の姿をどうぞ。

国道227号線の新しい中山トンネルを過ぎて2.4kmあたり、道路左側にあるパーキングエリアに車3台を停めた。道路向かいの崖を上がった台地で出発準備を整えて注意事項を伝達し、7時55分に出発。

雪面はラッセルの必要がないほど締まっていて、ありがたい。最初の短い急登を終え、ブナやミズナラの広葉樹に針葉樹も混じった緩い斜面を上がっていく。

高曇りの空から薄日が射して風も弱いので、20分間ほど登って衣服を調整する。

標高点335付近は旧い林道(廃道?)を横切ったくらいで、地形に特徴が現れないままに通過。少し尾根らしくなってきたC500付近を快適に登る。

右手(東方向)の樹林の間から、712峰(中央奥、点名:小滝)や厚沢部三角山(右の木枝越し、586.8m)が望めた。

C550付近から尾根がすこしづつ狭くなってくる。

C580付近を登る。右前方に、この先の標高点704ピークに繋がる支尾根が近づいてきた。

C610からは、狭いが緩い傾斜の尾根を進む。右(東側)に雪庇が張り出している。

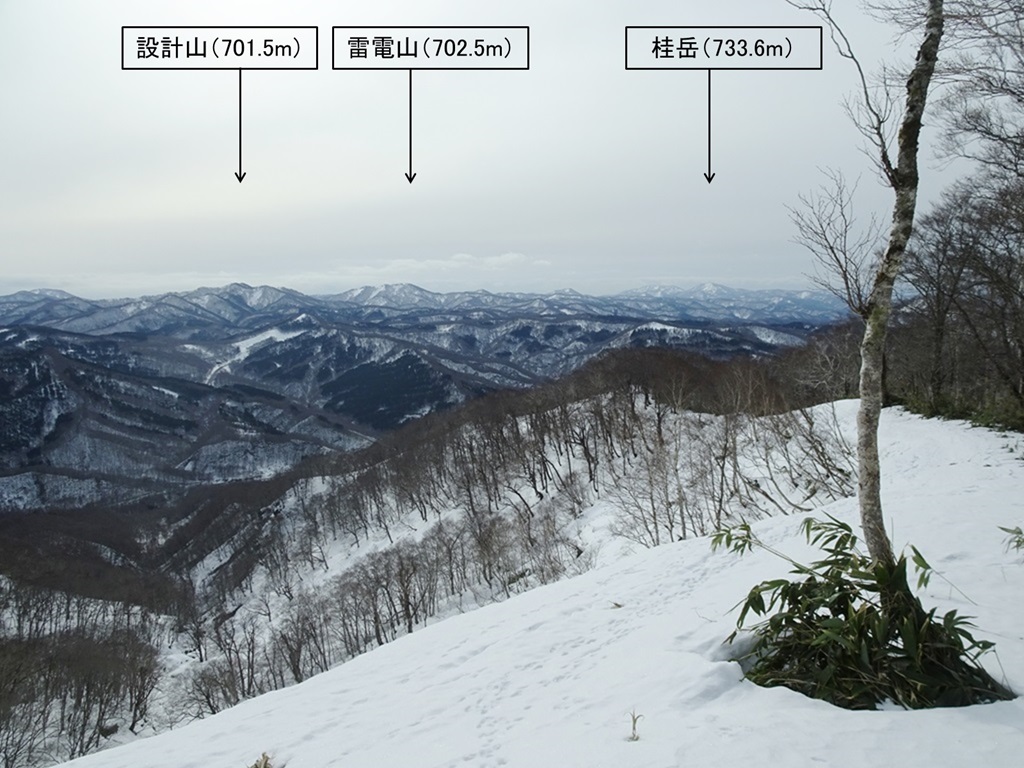

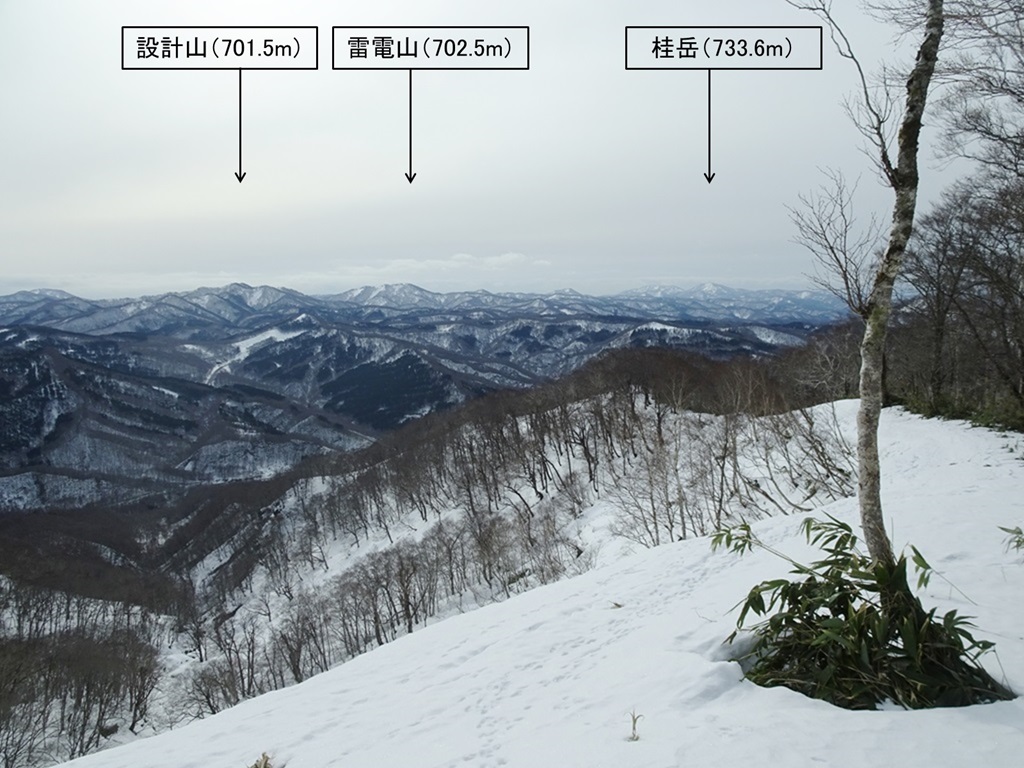

C650付近は、南~東方向の展望が開けている。先ず、南東~南南東の方向から。

左に続く東南東方向。

さらに左の東方向。

標高点704ピークの直下を登る。ダケカンバの疎林と千島笹に覆われた穏やかな斜面で、積雪の深さは50cm程度か。

標高点704ピークから左に折れ、北西に繋がる主稜線を標高点807ピークに向かう。

主稜線では、南西方向の展望も開けてきた。厚沢部町の広い盆地を隔てて一等三角点がある八幡岳などの山並みや、厚沢部川河口付近と日本海も。

南には、2週間前に登った焼木尻岳(561.0m)。最初に掲載した写真と、ちょうど相対する。

小広い主稜線を辿り、標高点807ピークが近づいてきた。

標高点807ピークはすっきりした形良い姿で、右(東側)に雪庇ができている。

このピークは、本峰かと見まごう程の風格がある。

北方向の展望も開けてきた。「道南の秘峰」とも呼ばれる狗神岳(ぐしんだけ)の姿が目を引く。

本峰に向かって、幅は狭いがなだらかな主稜線を辿る。

上の写真で、左奥の山並みをトリミング・拡大してみた。道南の千メートル峰が…。

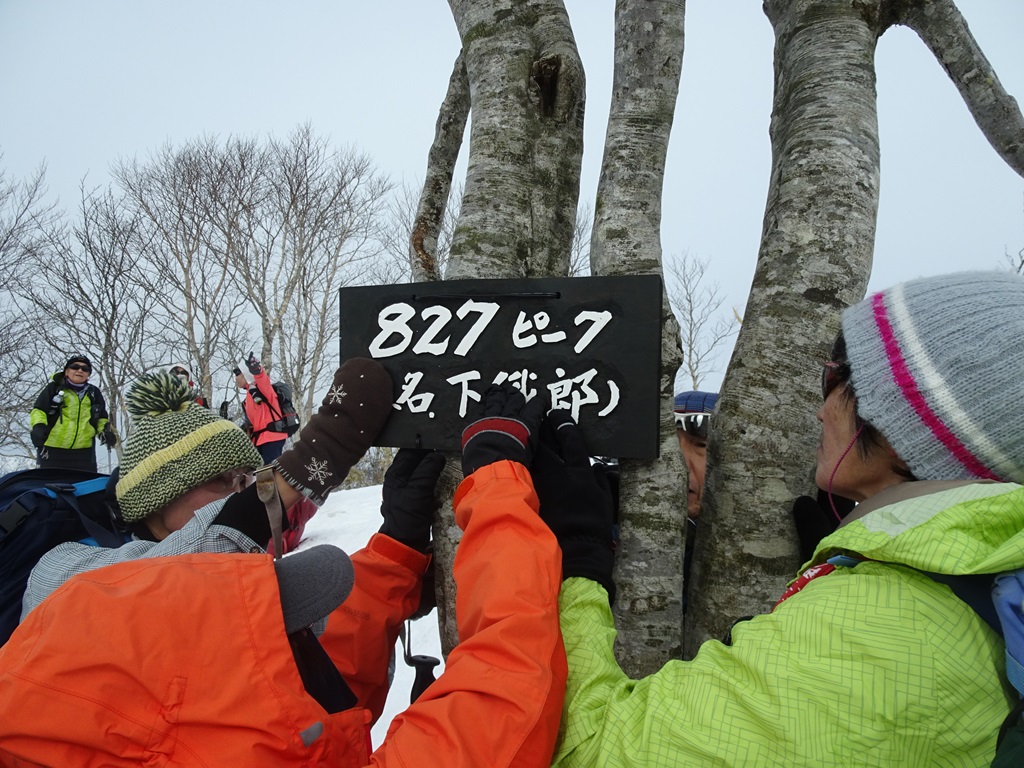

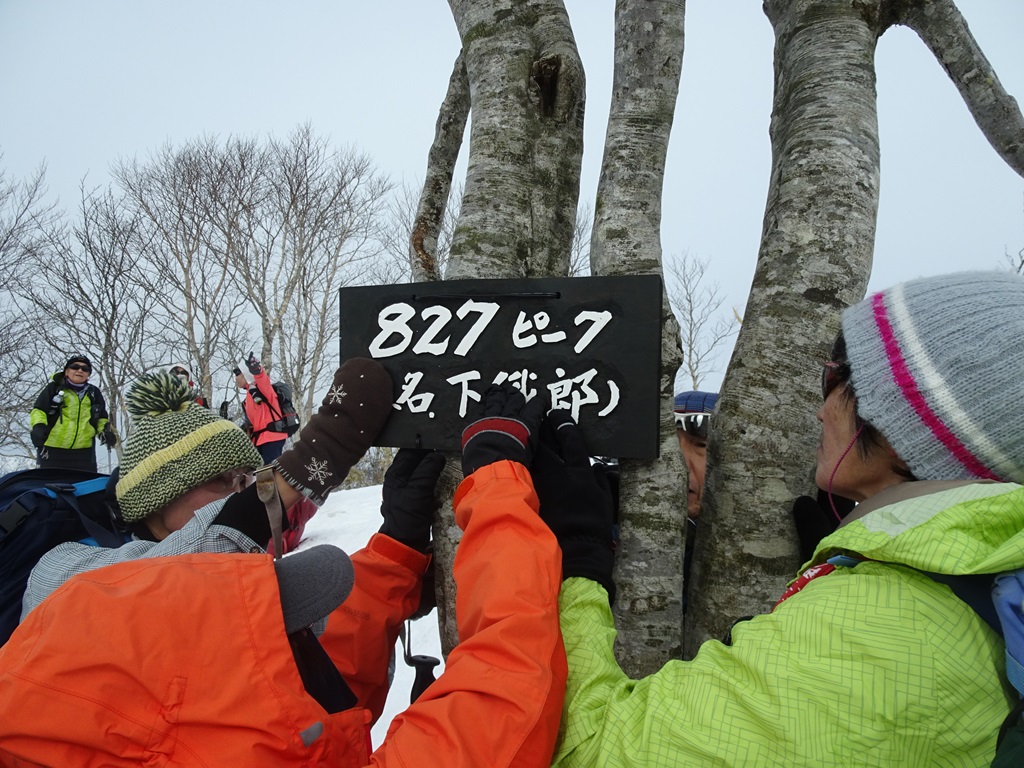

10時30分、締まった雪面のお蔭で、予定より40分も早く頂上に到着した。赤い点線の円で囲ったのは…。

頂上に立つ高いブナの木の根元から5メートルほども上に、旧い山名標識が付けられていた。どのようにして付けたものやら。雪深いころにか、木によじ登ってか、付けた後で木が伸びたのか(笑)。

標識には「鶉山 827」と記されている。厚沢部町で温泉施設がある現在の鶉地区からは離れているが、東の鶉川と西の小鶉川に挟まれた山塊の主峰という意味で名付けられたのであろうか。

同じブナの木の下部に、当クラブ会員のYmさん作製による新しい山名標識を取り付けた。

標識を囲んで、恒例の全体集合写真。

西北西に12.9km離れた乙部岳を、樹林の間から撮った。右奥は、冷水岳(1175m)方面。乙部岳をズームアップすると、頂上にある国交省レーダ雨雪量観測所のドームも見えた。

北に見えた狗神岳(左後方)もズームアップ。岩の鎧をまとって、いかつい山容。

10時50分、20分間の滞在で頂上を発って下山を開始。標高点704ピークからも正面に焼木尻岳を見ながら少し下がり、やや広くて傾斜の緩い尾根でゆっくりとランチタイムをとる(30分間)。

最後まで雪面が緩むことなく、快調に下山する。

13時ちょうど、出発点の国道上の台地に到着して下山を終えた。すぐ下を通る国道のパーキングエリアに下りて装備を解き、安着祝いと挨拶を交わして、現地で車ごとに解散した。

高曇りの空だったが時折陽が射し、東の風は割合に弱くて、遠くまでの展望に恵まれた。今回参加のKmさんは、「827峰に登ったのは4回目だが、今日がいちばん展望に恵まれた」とのことであった。

訪れる機会は少ない山であるが、締まった雪面と天候、良好な視程に恵まれて、良い山行になった。

827峰は、厚沢部川の支流である鶉川と小鶉川に挟まれた大きな山塊の主峰で、北斗市(旧・大野町)から国道227号線を厚沢部町に向かうとき、中山トンネルを抜けた真正面に見える。天作沢山と呼ばれることもある。

山体が大きいので全体像が掴みにくいが、今年2月11日に焼木尻岳(561.0m)を訪れた際に北峰から真北を撮った際の姿をどうぞ。

国道227号線の新しい中山トンネルを過ぎて2.4kmあたり、道路左側にあるパーキングエリアに車3台を停めた。道路向かいの崖を上がった台地で出発準備を整えて注意事項を伝達し、7時55分に出発。

雪面はラッセルの必要がないほど締まっていて、ありがたい。最初の短い急登を終え、ブナやミズナラの広葉樹に針葉樹も混じった緩い斜面を上がっていく。

高曇りの空から薄日が射して風も弱いので、20分間ほど登って衣服を調整する。

標高点335付近は旧い林道(廃道?)を横切ったくらいで、地形に特徴が現れないままに通過。少し尾根らしくなってきたC500付近を快適に登る。

右手(東方向)の樹林の間から、712峰(中央奥、点名:小滝)や厚沢部三角山(右の木枝越し、586.8m)が望めた。

C550付近から尾根がすこしづつ狭くなってくる。

C580付近を登る。右前方に、この先の標高点704ピークに繋がる支尾根が近づいてきた。

C610からは、狭いが緩い傾斜の尾根を進む。右(東側)に雪庇が張り出している。

C650付近は、南~東方向の展望が開けている。先ず、南東~南南東の方向から。

左に続く東南東方向。

さらに左の東方向。

標高点704ピークの直下を登る。ダケカンバの疎林と千島笹に覆われた穏やかな斜面で、積雪の深さは50cm程度か。

標高点704ピークから左に折れ、北西に繋がる主稜線を標高点807ピークに向かう。

主稜線では、南西方向の展望も開けてきた。厚沢部町の広い盆地を隔てて一等三角点がある八幡岳などの山並みや、厚沢部川河口付近と日本海も。

南には、2週間前に登った焼木尻岳(561.0m)。最初に掲載した写真と、ちょうど相対する。

小広い主稜線を辿り、標高点807ピークが近づいてきた。

標高点807ピークはすっきりした形良い姿で、右(東側)に雪庇ができている。

このピークは、本峰かと見まごう程の風格がある。

北方向の展望も開けてきた。「道南の秘峰」とも呼ばれる狗神岳(ぐしんだけ)の姿が目を引く。

本峰に向かって、幅は狭いがなだらかな主稜線を辿る。

上の写真で、左奥の山並みをトリミング・拡大してみた。道南の千メートル峰が…。

10時30分、締まった雪面のお蔭で、予定より40分も早く頂上に到着した。赤い点線の円で囲ったのは…。

頂上に立つ高いブナの木の根元から5メートルほども上に、旧い山名標識が付けられていた。どのようにして付けたものやら。雪深いころにか、木によじ登ってか、付けた後で木が伸びたのか(笑)。

標識には「鶉山 827」と記されている。厚沢部町で温泉施設がある現在の鶉地区からは離れているが、東の鶉川と西の小鶉川に挟まれた山塊の主峰という意味で名付けられたのであろうか。

同じブナの木の下部に、当クラブ会員のYmさん作製による新しい山名標識を取り付けた。

標識を囲んで、恒例の全体集合写真。

西北西に12.9km離れた乙部岳を、樹林の間から撮った。右奥は、冷水岳(1175m)方面。乙部岳をズームアップすると、頂上にある国交省レーダ雨雪量観測所のドームも見えた。

北に見えた狗神岳(左後方)もズームアップ。岩の鎧をまとって、いかつい山容。

10時50分、20分間の滞在で頂上を発って下山を開始。標高点704ピークからも正面に焼木尻岳を見ながら少し下がり、やや広くて傾斜の緩い尾根でゆっくりとランチタイムをとる(30分間)。

最後まで雪面が緩むことなく、快調に下山する。

13時ちょうど、出発点の国道上の台地に到着して下山を終えた。すぐ下を通る国道のパーキングエリアに下りて装備を解き、安着祝いと挨拶を交わして、現地で車ごとに解散した。

高曇りの空だったが時折陽が射し、東の風は割合に弱くて、遠くまでの展望に恵まれた。今回参加のKmさんは、「827峰に登ったのは4回目だが、今日がいちばん展望に恵まれた」とのことであった。

訪れる機会は少ない山であるが、締まった雪面と天候、良好な視程に恵まれて、良い山行になった。

2024年02月22日

2月18日(日) 知内丸山(涌元コース)

抜けるような晴天と3月末相当の暖かさに恵まれたこの日、東円山のもうひとつの「まるやま」組は、知内町元町地区の温泉駐車場を発着点とし、通称・涌元(わきもと)コースの尾根を辿って積雪期の知内丸山(665.3m、一等三角点、点名:丸山)を訪れた。参加は8名。

知内町元町地区を走行中の車内から、知内丸山(矢印)を仰ぐ。頂上から左下に伸びる顕著な尾根が、辿る予定のコース。

温泉建屋の玄関で掃除をされていた職員の方にお願いして車3台を停めさせてもらい、駐車場を8時25分に出発。

温泉から奥に続く林道を進み、山栗川に架かる橋を渡った先から左手(南南東方向)の針葉樹林帯に入って外記川(げきがわ)に向かう。

樹林帯を距離500mほど突っ切って8時55分、外記川に架かる除雪されていない「外記の沢橋」に到着。渡った少し先で左手(南方向)の尾根に取り付く。

尾根に上がった所は針葉樹の人工林だったが、尾根筋を暫く辿ると明るい自然林に変る。トップは適宜に交替した。

人工林と自然林の境目に作業道が開かれている。この150mほど前方に、親子のエゾシカを見かけた。

雪の中でも緑葉を付けたエゾユズリハ(蝦夷譲葉)の群落。ユズリハは、春に枝先で若葉が育つと前年の葉がその場所を譲るように落ちて入れ替わるため、世代交代がうまくいく縁起良い象徴とされ、正月飾りにも使われる。有毒植物なので、動物による食害を受けることがない。

トラバース気味に伸びる作業道を外れて、尾根筋を辿る。

C300~350間に控える一番の急登斜面が近づいてきた。

足場を確かめながらジグを切って、急登をゆっくり慎重に登り切る。

その上部も、緩やかな登りが続く。

標高点447付近はぼぼ平坦な尾根になっている。上方に、頂上手前の開けた雪面が見えてきた。

右手には外記川の谷を挟んで、625.9峰(四等三角点、点名:涌元山)を含む尾根が見えた。

尾根のC500~570間は、二番目の急登になっている。ここもじっくりと登っていく。

C580付近は展望が開けており、しばし休憩。

南東方向に、小谷石地区からの夏道が上がってくる東方稜線と、左下方に知内尖山(360.7m)が望めた。

知内尖山をズームアップ。2023年11月5日に会山行で訪れた際の様子はこちらをどうぞ。

C610付近の平坦尾根に上がる。ブナの大樹が何本もの枝を広げていた。

雪面に落ちた樹木の影が柔らかく波打って、幽玄な雰囲気を醸し出していた。

エゾユキウサギの足跡に並行して進む。頂上はもうすぐ。

11時35分、雪で覆われた丸い頂上に到着。暖候期には2mほど伸びている千島笹も今は雪の下で、すっきり心地良い。気温は2~3℃、風速はせいぜい3m/s、陽光を浴びて暖かい。

周りの景観を眺める。西には知内山塊の主脈稜線が伸びている。

南には小谷石地区の裏山にあたる通称・矢越岳(548.5m、四等三角点、点名:福島境)。矢越岳の頂部の先に青森県竜飛岬(矢印)が位置し、そこから左に津軽半島がうっすらと見える。

東南東には、裏側から夏道コースが上がってくる東方稜線。津軽海峡の向こうに、下北半島が霞んでいる。

知内山塊の主脈稜線を背景に、集合写真を撮る。

20分ほどの滞在で頂上から少し戻り、展望の良い雪尾根でランチタイムとする(30分間)。

海岸に建つのは知内火力発電所。その煙突の先は、トラピスト修道院の裏山にあたる当別丸山(482.3m)。函館山(矢印)も、かすかに見える。

「展望レストラン」の近くで、数個の木の芽がほころんでいた。「春だな~」と嬉しい。

ランチを終えて下山を開始する。少し下ったところで、麓の知内町海岸を背景にワンショット。

14時ちょうど、「外記の沢橋」に戻った。

ここからさらに往路を辿り、14時35分に温泉駐車場に到着した。下りは雪を踏み抜くことも多かったが、怪我もなく何よりであった。挨拶を済ませて現地で解散した。

今回辿った通称・涌元コースは、実は知内町の涌元地区ではなく元町地区だけを通っているので、「元町コース」とでも呼びたいところ。登り一辺倒であるが緩急の変化があり、上部では良い展望が得られるコースである。雪に覆われた丸い頂上は、暖候期とはまったく異なる雰囲気で、心地がよかった。

駐車場に車3台を快く停めさせていただいた知内町「K温泉」の方に、感謝申し上げます。

【おまけ】行動中、青空の中で目についた白いもの……。飛行機雲(11:07)と上弦の半月(14:01)。

知内町元町地区を走行中の車内から、知内丸山(矢印)を仰ぐ。頂上から左下に伸びる顕著な尾根が、辿る予定のコース。

温泉建屋の玄関で掃除をされていた職員の方にお願いして車3台を停めさせてもらい、駐車場を8時25分に出発。

温泉から奥に続く林道を進み、山栗川に架かる橋を渡った先から左手(南南東方向)の針葉樹林帯に入って外記川(げきがわ)に向かう。

樹林帯を距離500mほど突っ切って8時55分、外記川に架かる除雪されていない「外記の沢橋」に到着。渡った少し先で左手(南方向)の尾根に取り付く。

尾根に上がった所は針葉樹の人工林だったが、尾根筋を暫く辿ると明るい自然林に変る。トップは適宜に交替した。

人工林と自然林の境目に作業道が開かれている。この150mほど前方に、親子のエゾシカを見かけた。

雪の中でも緑葉を付けたエゾユズリハ(蝦夷譲葉)の群落。ユズリハは、春に枝先で若葉が育つと前年の葉がその場所を譲るように落ちて入れ替わるため、世代交代がうまくいく縁起良い象徴とされ、正月飾りにも使われる。有毒植物なので、動物による食害を受けることがない。

トラバース気味に伸びる作業道を外れて、尾根筋を辿る。

C300~350間に控える一番の急登斜面が近づいてきた。

足場を確かめながらジグを切って、急登をゆっくり慎重に登り切る。

その上部も、緩やかな登りが続く。

標高点447付近はぼぼ平坦な尾根になっている。上方に、頂上手前の開けた雪面が見えてきた。

右手には外記川の谷を挟んで、625.9峰(四等三角点、点名:涌元山)を含む尾根が見えた。

尾根のC500~570間は、二番目の急登になっている。ここもじっくりと登っていく。

C580付近は展望が開けており、しばし休憩。

南東方向に、小谷石地区からの夏道が上がってくる東方稜線と、左下方に知内尖山(360.7m)が望めた。

知内尖山をズームアップ。2023年11月5日に会山行で訪れた際の様子はこちらをどうぞ。

C610付近の平坦尾根に上がる。ブナの大樹が何本もの枝を広げていた。

雪面に落ちた樹木の影が柔らかく波打って、幽玄な雰囲気を醸し出していた。

エゾユキウサギの足跡に並行して進む。頂上はもうすぐ。

11時35分、雪で覆われた丸い頂上に到着。暖候期には2mほど伸びている千島笹も今は雪の下で、すっきり心地良い。気温は2~3℃、風速はせいぜい3m/s、陽光を浴びて暖かい。

周りの景観を眺める。西には知内山塊の主脈稜線が伸びている。

南には小谷石地区の裏山にあたる通称・矢越岳(548.5m、四等三角点、点名:福島境)。矢越岳の頂部の先に青森県竜飛岬(矢印)が位置し、そこから左に津軽半島がうっすらと見える。

東南東には、裏側から夏道コースが上がってくる東方稜線。津軽海峡の向こうに、下北半島が霞んでいる。

知内山塊の主脈稜線を背景に、集合写真を撮る。

20分ほどの滞在で頂上から少し戻り、展望の良い雪尾根でランチタイムとする(30分間)。

海岸に建つのは知内火力発電所。その煙突の先は、トラピスト修道院の裏山にあたる当別丸山(482.3m)。函館山(矢印)も、かすかに見える。

「展望レストラン」の近くで、数個の木の芽がほころんでいた。「春だな~」と嬉しい。

ランチを終えて下山を開始する。少し下ったところで、麓の知内町海岸を背景にワンショット。

14時ちょうど、「外記の沢橋」に戻った。

ここからさらに往路を辿り、14時35分に温泉駐車場に到着した。下りは雪を踏み抜くことも多かったが、怪我もなく何よりであった。挨拶を済ませて現地で解散した。

今回辿った通称・涌元コースは、実は知内町の涌元地区ではなく元町地区だけを通っているので、「元町コース」とでも呼びたいところ。登り一辺倒であるが緩急の変化があり、上部では良い展望が得られるコースである。雪に覆われた丸い頂上は、暖候期とはまったく異なる雰囲気で、心地がよかった。

駐車場に車3台を快く停めさせていただいた知内町「K温泉」の方に、感謝申し上げます。

【おまけ】行動中、青空の中で目についた白いもの……。飛行機雲(11:07)と上弦の半月(14:01)。

2024年02月20日

2月18日(日) 東円山

函館市(美原)の最高気温が8.1℃まで上がり、快晴で風も弱い一日、北海道駒ヶ岳の中腹に位置する東円山(481.3m)で早春の雪上ハイクを楽しんだ。参加は16名。

鹿部町一般廃棄物最終処分場のすぐ先にある除雪車旋回場に数台の車を止めさせてもらう。

9時5分に出発して、旧い作業道を進む。三日前に20cmほど積もった湿り雪でたわんだ灌木が、あちらこちらでイナバウアーを披露。

真新しい雪面に、エゾユキウサギとキタキツネの足跡。

想像した以上に重たい深雪で、ラッセルにやや苦労する。衣服調整で早めに小休止。

カラマツの樹林帯を快調に辿る。

展望が開けてくると、北に約83km離れた羊蹄山(1898m)の秀麗な姿が望めた。

西には北海道駒ヶ岳の一角を成すゴリラ顔の砂原岳(1112.2m)と、手前には目指す東円山。

古い作業道のC310付近には、立派な木製の柵が設けられている。支柱の高さは90cm近くあるが、この日は頂部が隠れるほどの積雪深があった(帰りに頭の雪を少し掘って撮影)。

ミヤマハンノキか。これから花粉の飛散が始まりそう。

左手(南)から合流する砂防工事道に入り、正面に砂原岳を仰ぎ見ながら進む。

青空を背景に、凛々しい姿(ドヤ顔?)のゴリラ君。

砂防堰堤が連続する幅広い涸れ沢の堤防法面に、シュカブラ(風雪紋)が見られた。メンバーの影にも、春の気配が感じられる。

青空に映える砂原岳と東円山をバックに、一列に並んで集合写真に納まる。

涸れ沢を2本渡り、頂上の西方直下にあるC443コルに上がって最後の休憩。

標高差40mほどだが、詰めはやや急な登りになる。

12時ちょうど、山名標識が付けられた頂上に到着。エゾシカの落とし角が、まだ残っていた。

山名標識が付けられたカラマツの根元の積雪は、雪のない時期(左、2022年4月17日)と比べると、50~60cmか。

山名標識と砂原岳を背景に、集合写真を2枚撮る。

風が弱く陽の光を浴びて暖かい中、周囲の景観を楽しみながら、ゆったりとランチタイムとする。

砂原岳の左に広がるなだらかな所は「昭和4年火口」などがある火口原で、その向こうに北海道駒ヶ岳の最高点・剣ヶ峯(1131m)が頭を出している(矢印)。

頂上からの景観をどうぞ。先ず、南東方向には亀田半島の太平洋側に位置する熊泊山、泣面山から、遠く古部丸山。麓の白い平地は鹿部飛行場。

南には航空路監視レーダーがある横津岳、函館市の最高峰・袴腰岳と、鹿部丸山。

北には内浦湾(噴火湾)を隔てた羊蹄山。

12時50分、名残り惜しい頂上を後に下山を始める。左端の丸い山は隅田盛(892.2m)。

下る先のC443コルには、登りで付けたメンバーの足跡。14時30分、処理場付近の除雪車旋回場に到着して下山を終えた。

穏やかな晴天に励まされて重たい雪にもめげず、春の気配を十分に堪能した雪上ハイクであった。

ちなみにこの日は、別グループが知内丸山(665.3m)を涌元コースから登っており、同じ日に趣の異なる「まるやま」を楽しんだ。

鹿部町一般廃棄物最終処分場のすぐ先にある除雪車旋回場に数台の車を止めさせてもらう。

9時5分に出発して、旧い作業道を進む。三日前に20cmほど積もった湿り雪でたわんだ灌木が、あちらこちらでイナバウアーを披露。

真新しい雪面に、エゾユキウサギとキタキツネの足跡。

想像した以上に重たい深雪で、ラッセルにやや苦労する。衣服調整で早めに小休止。

カラマツの樹林帯を快調に辿る。

展望が開けてくると、北に約83km離れた羊蹄山(1898m)の秀麗な姿が望めた。

西には北海道駒ヶ岳の一角を成すゴリラ顔の砂原岳(1112.2m)と、手前には目指す東円山。

古い作業道のC310付近には、立派な木製の柵が設けられている。支柱の高さは90cm近くあるが、この日は頂部が隠れるほどの積雪深があった(帰りに頭の雪を少し掘って撮影)。

ミヤマハンノキか。これから花粉の飛散が始まりそう。

左手(南)から合流する砂防工事道に入り、正面に砂原岳を仰ぎ見ながら進む。

青空を背景に、凛々しい姿(ドヤ顔?)のゴリラ君。

砂防堰堤が連続する幅広い涸れ沢の堤防法面に、シュカブラ(風雪紋)が見られた。メンバーの影にも、春の気配が感じられる。

青空に映える砂原岳と東円山をバックに、一列に並んで集合写真に納まる。

涸れ沢を2本渡り、頂上の西方直下にあるC443コルに上がって最後の休憩。

標高差40mほどだが、詰めはやや急な登りになる。

12時ちょうど、山名標識が付けられた頂上に到着。エゾシカの落とし角が、まだ残っていた。

山名標識が付けられたカラマツの根元の積雪は、雪のない時期(左、2022年4月17日)と比べると、50~60cmか。

山名標識と砂原岳を背景に、集合写真を2枚撮る。

風が弱く陽の光を浴びて暖かい中、周囲の景観を楽しみながら、ゆったりとランチタイムとする。

砂原岳の左に広がるなだらかな所は「昭和4年火口」などがある火口原で、その向こうに北海道駒ヶ岳の最高点・剣ヶ峯(1131m)が頭を出している(矢印)。

頂上からの景観をどうぞ。先ず、南東方向には亀田半島の太平洋側に位置する熊泊山、泣面山から、遠く古部丸山。麓の白い平地は鹿部飛行場。

南には航空路監視レーダーがある横津岳、函館市の最高峰・袴腰岳と、鹿部丸山。

北には内浦湾(噴火湾)を隔てた羊蹄山。

12時50分、名残り惜しい頂上を後に下山を始める。左端の丸い山は隅田盛(892.2m)。

下る先のC443コルには、登りで付けたメンバーの足跡。14時30分、処理場付近の除雪車旋回場に到着して下山を終えた。

穏やかな晴天に励まされて重たい雪にもめげず、春の気配を十分に堪能した雪上ハイクであった。

ちなみにこの日は、別グループが知内丸山(665.3m)を涌元コースから登っており、同じ日に趣の異なる「まるやま」を楽しんだ。

2024年02月16日

2月14日(水) 313峰(春を探訪)

函館空港の東方、鶴野町と鉄山町の境に位置する標高313mの里山を、自然部企画山行で初めて訪れた。この山は北西に谷を挟んで積雪期定番の清水山(321.1m)と対峙し、南東には顕著な尾根が石崎地主海神社裏の石山(358m)まで繋がっている。参加は22名。

地形図で鶴野町の標高点88と記されたヘアピンカーブ地点、「石崎宮の川」上流部から峠を越えて鉄山町に向かう林道入り口を9時40分に出発。

出発地点のやや高い位置の木枝に、ウスタビガの残置繭(まゆ)をいくつか見つけた。秋に羽化したあとに残った繭は、冬枯れの木の枝に綺麗な薄緑色でぶら下がっているので良く目立つ。繭の底に水抜きの小さな穴が開いている。

林道を少し進むと、エジシカの通り道がいくつも見られる。林道横の三面張りの「石崎宮の川」を飛び越え、林道を横切って反対側の急斜面に続いていた。

ノリウツギ(糊空木)の装飾花ドライフラワー。

ウバユリ(姥百合)の実生の殻。

「石崎宮の川」上流部に架かる橋を左カーブで渡って、313峰と清水山の間にある峠に向かう。

313峰側の林道斜面には、堆積岩や火成岩と思われる岩石面が現れており、この付近の地質の成り立ちを想像させてくれる。

辿った林道は、陽当たりが良い箇所で地肌が露出していた。右手の313峰斜面にも積雪はまったく見えていない。

早くもフキノトウ(蕗の薹)が頭を出していた。

313峰と清水山の間を通る林道の峠が近づいてきた。

峠の少し手前で休憩。ここでスノーシューを外す人、外さない人と、各自が頭を悩ませる。

右手に入るエゾシカの通り道を利用して、頂上に向かう。

登りで見かけたのは、イチヤクソウ(一薬草)の葉か。

ナニワズ(難波津)の開きかけた花。

エゾシカの落とし物。あの吉永小百合さまがお歌いになった「奈良の春日野」という曲を思い出した。「フンフンフーン 黒豆や…♪」。

林道から頂上までの標高差は150mほど。登り始めて25分ほどで「頂上近し」の雰囲気が…。

もうすぐ頂上という地点で、たくさんの幹を伸ばしたブナ(橅)の樹を見かけた。敬意を表して知内丸山の「百手観音」を超越する「千手観音」と名付けようか。

11時5分、313峰の頂上に到着。頂上の周囲は疎林が繁茂しているが、南西方面が開けている。

頂部の最も高い場所に生えるブナの木を囲んで、恒例の全体集合写真に納まる。五か月ぶりに山行復帰したYtさん、会友のImさん、退会後にフリー参加されたWhさんも加わって…。

頂上から東方向に、標高点297や296を経て石山方面まで続く尾根筋の入り口を確認した。

頂上から南東方向を望む。「石崎宮の川」上流部の谷を挟んだ274峰(右)と300峰(左)か。

頂上から南西方面の展望が開けている。残念ながら靄がかかって見通しは悪かったが、函館空港に着陸する航空機が通過していった。

小一時間ほどゆったりとランチタイムを摂って、11時55分に頂上を後にする。

沢沿いの林道を下がっていく途中で、サワシバ(沢柴)の花穂を見かけた。

12時40分、道路ヘアピンカーブ地点に到着して下山を終了。

ヘアピンカーブ地点で人数確認と挨拶を終え、現地で解散した。

会山行で初めて登頂した313峰は容易に登頂できる里山ではあったが、多様な自然景観を感じることができる興味深い場所でもあった。

この日はほぼ全国的に気温が上昇した。函館市(美原)の最高気温は13.1℃と、平年だと4月下旬ころに相当する暖かさになった。

当日12時の地上天気図(気象庁HPから)を見ると、本州の南東海上に優勢な高気圧が移動し、オホーツク海でほぼ停滞する低気圧との間で「南高北低」の気圧配置となったため、高気圧を回る西風に乗って暖かい空気が北海道にも流れ込んだ。

数日の間で気温が10℃前後も上下し、当地では例年より少ない積雪状態もあって、自然の中に身を浸す登山愛好者として、地球温暖化の兆候ではないかと不安を覚えるほどの天候でもあった。

地形図で鶴野町の標高点88と記されたヘアピンカーブ地点、「石崎宮の川」上流部から峠を越えて鉄山町に向かう林道入り口を9時40分に出発。

出発地点のやや高い位置の木枝に、ウスタビガの残置繭(まゆ)をいくつか見つけた。秋に羽化したあとに残った繭は、冬枯れの木の枝に綺麗な薄緑色でぶら下がっているので良く目立つ。繭の底に水抜きの小さな穴が開いている。

林道を少し進むと、エジシカの通り道がいくつも見られる。林道横の三面張りの「石崎宮の川」を飛び越え、林道を横切って反対側の急斜面に続いていた。

ノリウツギ(糊空木)の装飾花ドライフラワー。

ウバユリ(姥百合)の実生の殻。

「石崎宮の川」上流部に架かる橋を左カーブで渡って、313峰と清水山の間にある峠に向かう。

313峰側の林道斜面には、堆積岩や火成岩と思われる岩石面が現れており、この付近の地質の成り立ちを想像させてくれる。

辿った林道は、陽当たりが良い箇所で地肌が露出していた。右手の313峰斜面にも積雪はまったく見えていない。

早くもフキノトウ(蕗の薹)が頭を出していた。

313峰と清水山の間を通る林道の峠が近づいてきた。

峠の少し手前で休憩。ここでスノーシューを外す人、外さない人と、各自が頭を悩ませる。

右手に入るエゾシカの通り道を利用して、頂上に向かう。

登りで見かけたのは、イチヤクソウ(一薬草)の葉か。

ナニワズ(難波津)の開きかけた花。

エゾシカの落とし物。あの吉永小百合さまがお歌いになった「奈良の春日野」という曲を思い出した。「フンフンフーン 黒豆や…♪」。

林道から頂上までの標高差は150mほど。登り始めて25分ほどで「頂上近し」の雰囲気が…。

もうすぐ頂上という地点で、たくさんの幹を伸ばしたブナ(橅)の樹を見かけた。敬意を表して知内丸山の「百手観音」を超越する「千手観音」と名付けようか。

11時5分、313峰の頂上に到着。頂上の周囲は疎林が繁茂しているが、南西方面が開けている。

頂部の最も高い場所に生えるブナの木を囲んで、恒例の全体集合写真に納まる。五か月ぶりに山行復帰したYtさん、会友のImさん、退会後にフリー参加されたWhさんも加わって…。

頂上から東方向に、標高点297や296を経て石山方面まで続く尾根筋の入り口を確認した。

頂上から南東方向を望む。「石崎宮の川」上流部の谷を挟んだ274峰(右)と300峰(左)か。

頂上から南西方面の展望が開けている。残念ながら靄がかかって見通しは悪かったが、函館空港に着陸する航空機が通過していった。

小一時間ほどゆったりとランチタイムを摂って、11時55分に頂上を後にする。

沢沿いの林道を下がっていく途中で、サワシバ(沢柴)の花穂を見かけた。

12時40分、道路ヘアピンカーブ地点に到着して下山を終了。

ヘアピンカーブ地点で人数確認と挨拶を終え、現地で解散した。

会山行で初めて登頂した313峰は容易に登頂できる里山ではあったが、多様な自然景観を感じることができる興味深い場所でもあった。

この日はほぼ全国的に気温が上昇した。函館市(美原)の最高気温は13.1℃と、平年だと4月下旬ころに相当する暖かさになった。

当日12時の地上天気図(気象庁HPから)を見ると、本州の南東海上に優勢な高気圧が移動し、オホーツク海でほぼ停滞する低気圧との間で「南高北低」の気圧配置となったため、高気圧を回る西風に乗って暖かい空気が北海道にも流れ込んだ。

数日の間で気温が10℃前後も上下し、当地では例年より少ない積雪状態もあって、自然の中に身を浸す登山愛好者として、地球温暖化の兆候ではないかと不安を覚えるほどの天候でもあった。

2024年02月12日

2月11日(日) 焼木尻岳

三年ぶりに厚沢部町の焼木尻岳(561.0m)を訪れた。低山だが、頂上からの展望に優れている。登山は積雪期がメインで、南尾根を登り、北尾根を下って周回した。参加は23名。

厚沢部町「社の山」地区にある「館地区浄水場」前の除雪終了点に車を停めさせてもらい、9時7分に出発。

須賀川上流部の流れに沿って針葉樹林帯を進む。

前日の低気圧通過で朝まで降った湿り雪が広葉樹の枝先に付着して、花が咲いたよう。

C200付近の二股から、小尾根に取り付く。急な登りが少し緩んだ箇所で休憩。

同じ場所に、洞を抱えたブナの樹が立っていた。

頂上に繋がる南尾根の稜線を進む。

ふんわりと積もった新雪の上に、小さな動物の足跡(アニマルトラック)が付いていた。どんな動物だったろうか。

標高点401の手前、穏やかな様相の南尾根。

かつて落雷を受け、内側が焼け焦げた樹。

アカゲラの食痕が残る枯れた幹が立っていた。

南尾根はC450付近からやや広い谷地形の斜面に繋がり、頂上に続く。

頂上の稜線が見えてきた。

11時30分、頂上(南峰)に到着。当クラブ会員だった故・Jiさん制作の山頂標識が出迎えてくれた。

全員が頂上に到着したところで、この後に向かう北峰を背景に、恒例の全体集合写真に納まる。今回は4名が初めての登頂だった。

頂上から北東方向の山並みを望む。

同じく、二股岳をズームアップで。北海道駒ヶ岳の剣ヶ峯も見えた。754峰は、二股岳積雪期コース上のポコ。

15分ほどの滞在で、吊り尾根をはさんで250mほど離れた北峰に向かう。

北峰の頂上でも三々五々に展望を楽しむが、残念ながら南方向は雪雲が流れ込んで、見通しは利かなかった。

本峰(南峰)を振り返る。雪庇が張り出しているが規模は小さく、斜面に雪崩跡は見えない。積雪量は例年より少ないようだ。

北峰の最高点から北方向を望む。827.2峰(三等三角点、点名:下俄郎)は、独立峰としては乙部岳(1016.9m)に次ぐ厚沢部町第2の標高を持つ。

北峰から北北東に1kmほど離れた520.8峰(四等三角点、点名:鶉木)のすぐ東に位置する500峰の頂部に、スノーモービル12台ほどの一団が集結していた。

北尾根を下がり、C440付近の小広い盆地状地形(通称「雪上レストラン」)に到着。思い思いの場所に陣取ってランチタイムとする(約30分)。風が弱く、陽が射すので快適。幸い、ヒグマの痕跡は見られなかった。

ランチ後、北尾根の稜線を下がっていくと、エゾユキウサギの足跡があった。

尾根筋から旧い林道に入って、快適に進む。

林道の陽だまりで休憩。このあと、林道をはなれて、再び樹林帯の尾根を下っていく。

クマゲラの食痕を見かけた。クマゲラは几帳面で、きっちりと長方形の穴を開ける。

須賀川上流の谷に下り、登りの時の踏み跡に合流して針葉樹林帯を辿っていく。

13時50分、「館地区浄水場」に到着して下山を終えた。

除雪終点の道路で装備を解いて挨拶を済ませ、現地で車ごとに解散した。

上部で風が少し強かったが青空が広がり、渡島半島南部の山並を眺めることができた。日本海から雪雲が流れ込んだため、乙部岳(登りの途中で一時的に見えたが)や南方の山並みは、残念ながら望めなかった。前日午後から当日朝に降った雪が、青空を背景に、あるいは陽の光に照らさせて、美しい景観を見せてくれた。

厚沢部町「社の山」地区にある「館地区浄水場」前の除雪終了点に車を停めさせてもらい、9時7分に出発。

須賀川上流部の流れに沿って針葉樹林帯を進む。

前日の低気圧通過で朝まで降った湿り雪が広葉樹の枝先に付着して、花が咲いたよう。

C200付近の二股から、小尾根に取り付く。急な登りが少し緩んだ箇所で休憩。

同じ場所に、洞を抱えたブナの樹が立っていた。

頂上に繋がる南尾根の稜線を進む。

ふんわりと積もった新雪の上に、小さな動物の足跡(アニマルトラック)が付いていた。どんな動物だったろうか。

標高点401の手前、穏やかな様相の南尾根。

かつて落雷を受け、内側が焼け焦げた樹。

アカゲラの食痕が残る枯れた幹が立っていた。

南尾根はC450付近からやや広い谷地形の斜面に繋がり、頂上に続く。

頂上の稜線が見えてきた。

11時30分、頂上(南峰)に到着。当クラブ会員だった故・Jiさん制作の山頂標識が出迎えてくれた。

全員が頂上に到着したところで、この後に向かう北峰を背景に、恒例の全体集合写真に納まる。今回は4名が初めての登頂だった。

頂上から北東方向の山並みを望む。

同じく、二股岳をズームアップで。北海道駒ヶ岳の剣ヶ峯も見えた。754峰は、二股岳積雪期コース上のポコ。

15分ほどの滞在で、吊り尾根をはさんで250mほど離れた北峰に向かう。

北峰の頂上でも三々五々に展望を楽しむが、残念ながら南方向は雪雲が流れ込んで、見通しは利かなかった。

本峰(南峰)を振り返る。雪庇が張り出しているが規模は小さく、斜面に雪崩跡は見えない。積雪量は例年より少ないようだ。

北峰の最高点から北方向を望む。827.2峰(三等三角点、点名:下俄郎)は、独立峰としては乙部岳(1016.9m)に次ぐ厚沢部町第2の標高を持つ。

北峰から北北東に1kmほど離れた520.8峰(四等三角点、点名:鶉木)のすぐ東に位置する500峰の頂部に、スノーモービル12台ほどの一団が集結していた。

北尾根を下がり、C440付近の小広い盆地状地形(通称「雪上レストラン」)に到着。思い思いの場所に陣取ってランチタイムとする(約30分)。風が弱く、陽が射すので快適。幸い、ヒグマの痕跡は見られなかった。

ランチ後、北尾根の稜線を下がっていくと、エゾユキウサギの足跡があった。

尾根筋から旧い林道に入って、快適に進む。

林道の陽だまりで休憩。このあと、林道をはなれて、再び樹林帯の尾根を下っていく。

クマゲラの食痕を見かけた。クマゲラは几帳面で、きっちりと長方形の穴を開ける。

須賀川上流の谷に下り、登りの時の踏み跡に合流して針葉樹林帯を辿っていく。

13時50分、「館地区浄水場」に到着して下山を終えた。

除雪終点の道路で装備を解いて挨拶を済ませ、現地で車ごとに解散した。

上部で風が少し強かったが青空が広がり、渡島半島南部の山並を眺めることができた。日本海から雪雲が流れ込んだため、乙部岳(登りの途中で一時的に見えたが)や南方の山並みは、残念ながら望めなかった。前日午後から当日朝に降った雪が、青空を背景に、あるいは陽の光に照らさせて、美しい景観を見せてくれた。

2024年02月05日

2月4日(日) ルコツ岳

コロナ禍による遠出自粛期間もあって、長万部町・今金町境に位置するルコツ岳(532.1m、一等三角点、点名:瑠笏岳)を7年振りに訪れた。参加は12名。

八雲町のJR黒岩駅すぐ先の国道5号線から左の農道に入り、道央自動車道を潜った長万部町豊津地区の除雪車旋回場(C20)に駐車させてもらう。

駐車場所から直線で約4.5km離れたルコツ岳と周りの山並みが見えた。標高こそ低いが日本海と太平洋(内浦湾)の分水嶺を成し、雪をまとって威厳がある。頂部のズームアップも一緒にどうぞ。

7時30分に出発して林道を上がる。距離150mくらいは右下の高速道路と並行する。積雪は60cmほどと思われるが、ここでは表面が締まっていてラッセルは楽だった。

東南東方向に、朝日が射して内浦湾の海面が輝いていた。

歩き始めて20分少々で衣服調整。

ここ10日間ほど、まとまった雪は降っていない。所どころで重そうな雪の塊を載せた樹木が見られた。

長い林道なので、全員でラッセルを交替しながら歩く。スノーシューの沈み込みは、少しずつ深くなってきた。樹林の上に分水嶺の山並みが見える(454峰か)。

ミズナラと思われる樹枝に積もった雪の造形が面白い。

出発地点から3.1㎞ほど歩いたところで、ようやく送電線が林道の上を横切る場所(C195付近)に出た。

ラッセルのトップに立ったメンバー2人が、雪の重みでしなだれた木のアーチを潜る。

林道が左へ直角に曲がる少し手前(C220付近、出発地点から約3.4km)に到着して小休止。ここで林道を離れて、右の尾根に入っていく。

尾根への取り付きは針葉樹林帯だが、しばらく登ると気持ち良い樺の林に替わった。

右前方、樹林の間からルコツ岳の頂上方面が見えてきた。

320mポコに向かって登っていく。スノーシューが30cmほど沈み込む。

左後方に、薄日の射す内浦湾が望めた。

広い台地状の320mポコ頂部に着いて休憩。

標高点327付近からルコツ岳の頂上を見上げる。

大きな樹木の株に積もった雪塊に、メンバーの一人が北斗市のキャラクター「ズーシーホッキー」を描いた。

C360付近で休憩。この日の卓越風向は西なので、主稜線の陰になる場所の風は割合に弱い。

尾根のC400付近を過ぎて進行方向を北西から北に変え、頂上に続く広い斜面の登りになる。途端に西風がやや強くなった。

広い尾根は、ホワイトアウト時に要注意。

頂上直下、最後の斜面を登る一行。

締まった雪面に「シュカブラ」が形成されていた。シュカブラとはノルウェー語の「波(skovla)」が語源と言われる。風によって雪面が削り取られ、固い層が残ることによって波の模様が発生する。「雪紋」「風雪紋」とも呼ばれる。

11時30分の少し前、頂上に到着。やや強い風と小雪が舞う天気であるが、恒例の全体集合写真に納まる。

一群れの灌木が生えるルコツ岳の頂上と、左はすぐ北隣りの双耳峰(530峰)、右下に内浦湾の海岸線も見えた。

頂上から西北西方向を眺める。尾根続きに2.2km離れた坊主山(三等三角点、点名:珍古辺[ちんこぺ])。右の遠くに、カニカン岳や長万部岳がうっすらと見えた。

坊主山をズームアップ。雪崩の痕や雪庇(せっぴ)の張り出しが見られ、手強そうな様相。

風が冷たいため、10分ほどの滞在で下山を始める。

広い雪の斜面を下りて樹林に入ったところでランチタイムとする。下りは速い。2時10分、頂上から2時間少々(ランチタイムを除く)で出発地点に戻ってきた。

除雪車旋回場で挨拶と月例会(2月7日)案内を済ませて解散した。

ルコツ岳山行は久し振りだったので、今回初めて訪れるメンバーもいた。長い林道歩きを見越して函館方面からの出発時刻を1時間早めたので、4時間の登りでも昼前には全員が登頂でき、陽が高いうちに下山を終えることができた。天気は全体に曇りで、雲間から青空がのぞいて陽が射したり、小雪が舞ったり、頂上付近では西風がやや強かったりで、この時期らしい空模様であった。

八雲町のJR黒岩駅すぐ先の国道5号線から左の農道に入り、道央自動車道を潜った長万部町豊津地区の除雪車旋回場(C20)に駐車させてもらう。

駐車場所から直線で約4.5km離れたルコツ岳と周りの山並みが見えた。標高こそ低いが日本海と太平洋(内浦湾)の分水嶺を成し、雪をまとって威厳がある。頂部のズームアップも一緒にどうぞ。

7時30分に出発して林道を上がる。距離150mくらいは右下の高速道路と並行する。積雪は60cmほどと思われるが、ここでは表面が締まっていてラッセルは楽だった。

東南東方向に、朝日が射して内浦湾の海面が輝いていた。

歩き始めて20分少々で衣服調整。

ここ10日間ほど、まとまった雪は降っていない。所どころで重そうな雪の塊を載せた樹木が見られた。

長い林道なので、全員でラッセルを交替しながら歩く。スノーシューの沈み込みは、少しずつ深くなってきた。樹林の上に分水嶺の山並みが見える(454峰か)。

ミズナラと思われる樹枝に積もった雪の造形が面白い。

出発地点から3.1㎞ほど歩いたところで、ようやく送電線が林道の上を横切る場所(C195付近)に出た。

ラッセルのトップに立ったメンバー2人が、雪の重みでしなだれた木のアーチを潜る。

林道が左へ直角に曲がる少し手前(C220付近、出発地点から約3.4km)に到着して小休止。ここで林道を離れて、右の尾根に入っていく。

尾根への取り付きは針葉樹林帯だが、しばらく登ると気持ち良い樺の林に替わった。

右前方、樹林の間からルコツ岳の頂上方面が見えてきた。

320mポコに向かって登っていく。スノーシューが30cmほど沈み込む。

左後方に、薄日の射す内浦湾が望めた。

広い台地状の320mポコ頂部に着いて休憩。

標高点327付近からルコツ岳の頂上を見上げる。

大きな樹木の株に積もった雪塊に、メンバーの一人が北斗市のキャラクター「ズーシーホッキー」を描いた。

C360付近で休憩。この日の卓越風向は西なので、主稜線の陰になる場所の風は割合に弱い。

尾根のC400付近を過ぎて進行方向を北西から北に変え、頂上に続く広い斜面の登りになる。途端に西風がやや強くなった。

広い尾根は、ホワイトアウト時に要注意。

頂上直下、最後の斜面を登る一行。

締まった雪面に「シュカブラ」が形成されていた。シュカブラとはノルウェー語の「波(skovla)」が語源と言われる。風によって雪面が削り取られ、固い層が残ることによって波の模様が発生する。「雪紋」「風雪紋」とも呼ばれる。

11時30分の少し前、頂上に到着。やや強い風と小雪が舞う天気であるが、恒例の全体集合写真に納まる。

一群れの灌木が生えるルコツ岳の頂上と、左はすぐ北隣りの双耳峰(530峰)、右下に内浦湾の海岸線も見えた。

頂上から西北西方向を眺める。尾根続きに2.2km離れた坊主山(三等三角点、点名:珍古辺[ちんこぺ])。右の遠くに、カニカン岳や長万部岳がうっすらと見えた。

坊主山をズームアップ。雪崩の痕や雪庇(せっぴ)の張り出しが見られ、手強そうな様相。

風が冷たいため、10分ほどの滞在で下山を始める。

広い雪の斜面を下りて樹林に入ったところでランチタイムとする。下りは速い。2時10分、頂上から2時間少々(ランチタイムを除く)で出発地点に戻ってきた。

除雪車旋回場で挨拶と月例会(2月7日)案内を済ませて解散した。

ルコツ岳山行は久し振りだったので、今回初めて訪れるメンバーもいた。長い林道歩きを見越して函館方面からの出発時刻を1時間早めたので、4時間の登りでも昼前には全員が登頂でき、陽が高いうちに下山を終えることができた。天気は全体に曇りで、雲間から青空がのぞいて陽が射したり、小雪が舞ったり、頂上付近では西風がやや強かったりで、この時期らしい空模様であった。