2020年10月31日

10月25日 乙部岳

今月最後の山行は乙部岳。天気予報では雨には降られないはずだったが,雨のみならず霰にも降られた。稜線に近づくと前日までの雪が残っていたり,バラバラと霰が降って来たりで,風も強かった。山は初冬だった。出発時刻変更の連絡忘れにより,出発がやや遅れたが,7時前には登山口着,7時10分には出発できた。

登り始めから雨が少しパラパラと降っていた。

少し歩いて熱くなってきたので衣服調整。

花もほとんどなかったが,フユノハナワラビやツルリンドウの実は見られた。

主な渡渉は7か所あるが,その1つ目。

きれいな紅葉もちらほら。

8時10分行者洞到着。

このあたりから渡渉が続く。

沢の対岸に大きな岩壁が見えて来る。紅葉も美しい。

また渡渉。

傍らの岩にダイモンジソウが萎れた風情で咲いていた。

7つの渡渉を無事終え,通称「天狗岩」への急登に掛かる。C800では隣の九郎岳の端正な姿が見えて来る。

「天狗岩」が目の前に見えた。これが下に見えるまで登らないといけない。

天狗岩が横に見えて来る。

10時46分稜線に出た。昨日の雪が解けないで残っている。

11時分岐通過。さらに頂上とレーダードームへと向かう。雲が低く垂れ込めていたが稜線からの展望を少し。どれも東方面なので遠くに駒ヶ岳が幽かに見える。2枚目は駒ヶ岳のズーム。3枚目は紅葉を撮った。

頂上着11時30分。強風と雨を避け,レーダードーム下で昼食を摂る。

全体写真を撮って12時下山開始。

下山途中の稜線歩きでガスの切れ目からドームを振り返る。

稜線を先に行くメンバーとそのズーム。

C768で見えた隣の斜面は光の加減か素晴らしい紅葉。

下山に使った尾根道は懸念していた笹薮もそれほどうるさくなかったが,落葉で隠れた根に滑ったりして歩き難かった。通称「OKブナ」(ねじれたブナの枝)を見て14時半に林道に出た。

15分の林道歩きで駐車場に到着。林道歩きの途中,右側の川の向こう岸も見事な紅葉だった。

14時45分下山終了。帰り支度のあと,挨拶と今後の山行では軽アイゼンなど冬装備が必要との確認を済ませて車ごとに解散した。

登り始めから雨が少しパラパラと降っていた。

少し歩いて熱くなってきたので衣服調整。

花もほとんどなかったが,フユノハナワラビやツルリンドウの実は見られた。

主な渡渉は7か所あるが,その1つ目。

きれいな紅葉もちらほら。

8時10分行者洞到着。

このあたりから渡渉が続く。

沢の対岸に大きな岩壁が見えて来る。紅葉も美しい。

また渡渉。

傍らの岩にダイモンジソウが萎れた風情で咲いていた。

7つの渡渉を無事終え,通称「天狗岩」への急登に掛かる。C800では隣の九郎岳の端正な姿が見えて来る。

「天狗岩」が目の前に見えた。これが下に見えるまで登らないといけない。

天狗岩が横に見えて来る。

10時46分稜線に出た。昨日の雪が解けないで残っている。

11時分岐通過。さらに頂上とレーダードームへと向かう。雲が低く垂れ込めていたが稜線からの展望を少し。どれも東方面なので遠くに駒ヶ岳が幽かに見える。2枚目は駒ヶ岳のズーム。3枚目は紅葉を撮った。

頂上着11時30分。強風と雨を避け,レーダードーム下で昼食を摂る。

全体写真を撮って12時下山開始。

下山途中の稜線歩きでガスの切れ目からドームを振り返る。

稜線を先に行くメンバーとそのズーム。

C768で見えた隣の斜面は光の加減か素晴らしい紅葉。

下山に使った尾根道は懸念していた笹薮もそれほどうるさくなかったが,落葉で隠れた根に滑ったりして歩き難かった。通称「OKブナ」(ねじれたブナの枝)を見て14時半に林道に出た。

15分の林道歩きで駐車場に到着。林道歩きの途中,右側の川の向こう岸も見事な紅葉だった。

14時45分下山終了。帰り支度のあと,挨拶と今後の山行では軽アイゼンなど冬装備が必要との確認を済ませて車ごとに解散した。

2020年10月20日

10月18日 長万部岳

長万部岳は6月と8月に予定されていたがどちらも雨天予報のため中止になっていた。3度目の正直で,この日は最高の登山日和だった。函館を5時に出発し,7時前にゲート前に着いたが,札幌・室蘭ナンバーがずらりと6台ほど入っていて驚いた。何とか駐車して準備に掛かる。この日は参加が少なく7名の少数精鋭(?)で,7時15分出発。事前情報で倒木が多いと聞いていた登山口までの林道を歩く。

早速倒木があった。何か所もあったが,写真は2枚だけにしておく。間を跨いだり,潜ったりして通れるところもあるが,それもできないところは倒木を迂回しなければならなかった。

橋が落ちたりして渡渉しなければならないのは2か所。一つ目は撮り忘れたので下りの時の写真。

8時15分登山口着。旧うすゆき荘は跡形もなかったが,傍らに廃材が朽ちていた。ここから登山。5合目の鉱山跡まで長いジグザグを登る。歩き始めはいつものことだったかも知れないがぬかるみだ。

ぬかるみを抜けると気持ちの良い木洩れ日の道。紅葉と青空の下を歩く。ツバメオモトの実はラピスラズリ。ゲンノショウコもあでやか。

木の間隠れに頂上が見えて来た。

9時5合目鉱山跡に着く。ここからは頂上がくっきり見える。

9時50分頃,稜線に出た。登って来た紅葉の向こうに黒松内岳が近く見え,その向こうに青く羊蹄山からニセコ連峰まですっかり見えた。写真には納まらなかったが,二海郡の名の通り,日本海と内浦湾の両方が見えた。

頂上へはもう少し。

10時45分頂上着。先に到着していたグループが頂上を空けてくれたのでゆっくり昼食を摂ることができた。頂上からの眺めを少し。狩場山と大平山。

Aさんがツルリンドウの実を見つけた。

3密を避けて全体写真を撮り,11時15分に下山開始。

下山途中で目を惹いた眺めを少し。陰影の美しい斜面と紅葉の中にダケカンバの白が際立つ向こう側のなだらかな斜面。

12時13分鉱山跡到着。頂上を目に焼き付ける。

13時45分下山終了。帰り支度をして舗装道路まで出たところで挨拶をし,解散した。しばらく振りの快晴の山行は人数が少なかったせいかペースもよく,快適だった。

早速倒木があった。何か所もあったが,写真は2枚だけにしておく。間を跨いだり,潜ったりして通れるところもあるが,それもできないところは倒木を迂回しなければならなかった。

橋が落ちたりして渡渉しなければならないのは2か所。一つ目は撮り忘れたので下りの時の写真。

8時15分登山口着。旧うすゆき荘は跡形もなかったが,傍らに廃材が朽ちていた。ここから登山。5合目の鉱山跡まで長いジグザグを登る。歩き始めはいつものことだったかも知れないがぬかるみだ。

ぬかるみを抜けると気持ちの良い木洩れ日の道。紅葉と青空の下を歩く。ツバメオモトの実はラピスラズリ。ゲンノショウコもあでやか。

木の間隠れに頂上が見えて来た。

9時5合目鉱山跡に着く。ここからは頂上がくっきり見える。

9時50分頃,稜線に出た。登って来た紅葉の向こうに黒松内岳が近く見え,その向こうに青く羊蹄山からニセコ連峰まですっかり見えた。写真には納まらなかったが,二海郡の名の通り,日本海と内浦湾の両方が見えた。

頂上へはもう少し。

10時45分頂上着。先に到着していたグループが頂上を空けてくれたのでゆっくり昼食を摂ることができた。頂上からの眺めを少し。狩場山と大平山。

Aさんがツルリンドウの実を見つけた。

3密を避けて全体写真を撮り,11時15分に下山開始。

下山途中で目を惹いた眺めを少し。陰影の美しい斜面と紅葉の中にダケカンバの白が際立つ向こう側のなだらかな斜面。

12時13分鉱山跡到着。頂上を目に焼き付ける。

13時45分下山終了。帰り支度をして舗装道路まで出たところで挨拶をし,解散した。しばらく振りの快晴の山行は人数が少なかったせいかペースもよく,快適だった。

2020年10月16日

10月15日(木) 仁山~きじひき高原散策

今月2回目の自然部企画は仁山~きじひき高原散策。14日(水)の予定だったが,昼前後に雨というAさんの予報があったので翌日15日(木)に延期した。15日当日は朝から冷え込んだが天気は晴れ,秋の高原をゆっくり楽しむことが出来た。参加は22名。

9時30分に出発。

紅葉の季節だが,植物の実も多く見られた。先ずはノイバラ(左上)・クサギ(右上)・マタタビ(左下)・シオデ(右下)。

秋らしく,ススキの中を歩いたり,木洩れ日の中を歩いたり。

仁山の実シリーズ第2弾は,マムシグサ(左上)・ツルリンドウ(右上)・ミヤマガマズミ(左下)・ノブドウ(右下)。

C375辺りになると横津岳や函館山も見えてきた。ススキと青空もいい。

今度は花と紅葉。アザミ(左上)・イタチハギの実(右上)・ウルシの紅葉(左下)・ツルウメモドキ(右下)。

驚いたことにウメバチソウが今時随分咲いていた。

これから向かう、きじひき高原パノラマ展望台とその下のゲレンデを仰ぎ見る。

展望台に着くまでには次のような花や実。コマユミの実(左上)・アキグミの実(右上)・センボンヤリの穂先と閉鎖花(左下)・オオヤマフスマ(右下)。

もうすぐ展望台。自動車用の反射板が面白い。

12時15分、「きじひき高原パノラマ展望台」到着。ここでそれぞれ持参した昼食を摂った。展望台からの展望と皆さんの様子を少し。

全体写真を撮って,12時50分下山開始。

下山は別のルート(かつてのスキー場の林間コースだったよう)を取ったが,そこでは次のような花。センボンヤリ(ズーム左上)・イヌトウバナ(右上)・サワアザミ(左下)・ユウゼンギク(右下)。

林を抜け下のゲレンデに出たところで鮮やかに黄葉した大樹が見えた(「通りすがり」さんよりハクウンボクと思いますというコメントがありました)。

午後2時40分に下山。

風が冷たいところもあり,冬装備が欲しいところもあったが,風のないところでは快適な散策だった。簡単に挨拶を済ませてから解散した。

9時30分に出発。

紅葉の季節だが,植物の実も多く見られた。先ずはノイバラ(左上)・クサギ(右上)・マタタビ(左下)・シオデ(右下)。

秋らしく,ススキの中を歩いたり,木洩れ日の中を歩いたり。

仁山の実シリーズ第2弾は,マムシグサ(左上)・ツルリンドウ(右上)・ミヤマガマズミ(左下)・ノブドウ(右下)。

C375辺りになると横津岳や函館山も見えてきた。ススキと青空もいい。

今度は花と紅葉。アザミ(左上)・イタチハギの実(右上)・ウルシの紅葉(左下)・ツルウメモドキ(右下)。

驚いたことにウメバチソウが今時随分咲いていた。

これから向かう、きじひき高原パノラマ展望台とその下のゲレンデを仰ぎ見る。

展望台に着くまでには次のような花や実。コマユミの実(左上)・アキグミの実(右上)・センボンヤリの穂先と閉鎖花(左下)・オオヤマフスマ(右下)。

もうすぐ展望台。自動車用の反射板が面白い。

12時15分、「きじひき高原パノラマ展望台」到着。ここでそれぞれ持参した昼食を摂った。展望台からの展望と皆さんの様子を少し。

全体写真を撮って,12時50分下山開始。

下山は別のルート(かつてのスキー場の林間コースだったよう)を取ったが,そこでは次のような花。センボンヤリ(ズーム左上)・イヌトウバナ(右上)・サワアザミ(左下)・ユウゼンギク(右下)。

林を抜け下のゲレンデに出たところで鮮やかに黄葉した大樹が見えた(「通りすがり」さんよりハクウンボクと思いますというコメントがありました)。

午後2時40分に下山。

風が冷たいところもあり,冬装備が欲しいところもあったが,風のないところでは快適な散策だった。簡単に挨拶を済ませてから解散した。

2020年10月11日

10月8日(木) 汐首岬(秋の山野草探訪)

汐首岬を散策して山野草をゆったりと愛でる山行は、当クラブ自然部企画の定番になっている。前回の7月21日(こちらのブログ)に続き、秋の気配を探しに訪れた。参加は16名。

秋らしく高積雲(いわゆる「ひつじ雲」)が広がる空のもと、9時30分に林道ゲートを出発。この雲は、九州・四国の南にあった台風第14号のすぐ北側から北海道まで伸びる、長大な雲域の一部であった。

さっそく山野草がお目見え。左上:ジャコウソウ、右上:ヤクシソウ、左下:ミヤマアキノキリンソウ、右下:ヒキオコシ(9月27日、黒松内岳ではクロバナヒキオコシを見た)。

樹木の果実4態もどうぞ。左上:カンボクの実、右上:マタタビの実、左下:サルナシ(コクワ)の実、右下:ガマズミの実。

お目当てのひとつ、コマハギクに、ハナアブが一匹、まったりと休憩中。

赤っぽい色の花弁を持つコハマギクも、結構見ることができた。開き始めの花に多いようだ。

諸々の4態。左上:カマキリの卵(沢山の空気を含んでいて、断熱効果があるとか)、右上:その親かな?、左下:色とりどりのノブドウの実、右下:石垣で頑張っているガマズミの実とコハマギクの花の紅白コラボ。

雲がきれいな空を見上げて、「青春」しているメンバー。

夏の名残りの花4態。左上:オオノアザミ、右上:シャジン、左下:マツムシソウ、右下:ハマフウロ。

緩やかな曲線を描く下(しも)海岸と、中央に函館山。その左奥は当別丸山(482.3m)。函館山の後ろに桂岳(733.6m)。

C250m付近から、通信施設が建つ汐首山(290.6m)山頂部を望む。この草付き斜面にも、多くの山野草が自生している。

野生化した馬の一団には、仔馬も見られる。尾根の向こうから恵山が頭を出す。

三等三角点「汐首山」(290.6m)。頂上の一角の高台に上がると、この標石に出会える。

土手の陰で風を避け、のんびりとランチタイムとする。

亀田半島の山々をどうぞ。まず、北東方向にある活火山・恵山(617.6m)。

北海道で最初に一等三角点が設置された丸山(通称:古部丸山、691.0m)。

北方向は、手前に顕著な三角錐形の丸山龍神宮の山(400m)、奥に重なるのは三枚岳(585.6m)。

![丸山龍神宮の山[手前]と三枚岳 丸山龍神宮の山[手前]と三枚岳](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20201008-P%E6%B1%90%E9%A6%96%E5%B2%ACk%E4%B8%B8%E5%B1%B1%E9%BE%8D%E7%A5%9E%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%B1%B1%5B%E6%89%8B%E5%89%8D%5D%E3%81%A8%E4%B8%89%E6%9E%9A%E5%B2%B3k.jpg)

北西方向には、眺める方向で姿・形が異なる三森山(842.1m)。

さらに遠く、右に函館市最高峰の袴腰岳(1,108.4m)、左に航空路監視レーダーが建つ横津岳(1,167m)。

草付き斜面を下りていくと小さな花が次々と目に入り、山野草の知識が豊かなメンバーから候補名が挙げられる。中にはすぐに判明しない花も…。左上と右上:コテングクワガタ(帰化植物とのこと)、左下:ゲンノショウコ、右下:ハナイカリ。

これもお目当てだった、ウメバチソウ。

左上:ヒメジソ、右上:センボンヤリの種、左下:フユノハナワラビ、右下:二度咲きしたエゾヤマツツジ。

牧歌的な風景…。

もう一つのお目当て、オヤマボクチ。

最後に果実4態をどうぞ。左上:サルトリイバラの実、右上:サンカクヅル(ブドウ科ブドウ属)の実、左下と右下:ムラサキシキブの実(葉も美しい)。

中腹から眺めた津軽海峡には、大きなコンテナ船やクルーズ船が行き交っていた。向こう岸は下北半島。

(おまけ)天高く、きれいな巻雲。

13時55分、林道ゲートに到着。挨拶を簡単に済ませて、現地で解散した。

思った以上に多くの山野草を目にすることができたが、このブログにすべては載せられないことをご容赦ください。

秋らしく高積雲(いわゆる「ひつじ雲」)が広がる空のもと、9時30分に林道ゲートを出発。この雲は、九州・四国の南にあった台風第14号のすぐ北側から北海道まで伸びる、長大な雲域の一部であった。

さっそく山野草がお目見え。左上:ジャコウソウ、右上:ヤクシソウ、左下:ミヤマアキノキリンソウ、右下:ヒキオコシ(9月27日、黒松内岳ではクロバナヒキオコシを見た)。

樹木の果実4態もどうぞ。左上:カンボクの実、右上:マタタビの実、左下:サルナシ(コクワ)の実、右下:ガマズミの実。

お目当てのひとつ、コマハギクに、ハナアブが一匹、まったりと休憩中。

赤っぽい色の花弁を持つコハマギクも、結構見ることができた。開き始めの花に多いようだ。

諸々の4態。左上:カマキリの卵(沢山の空気を含んでいて、断熱効果があるとか)、右上:その親かな?、左下:色とりどりのノブドウの実、右下:石垣で頑張っているガマズミの実とコハマギクの花の紅白コラボ。

雲がきれいな空を見上げて、「青春」しているメンバー。

夏の名残りの花4態。左上:オオノアザミ、右上:シャジン、左下:マツムシソウ、右下:ハマフウロ。

緩やかな曲線を描く下(しも)海岸と、中央に函館山。その左奥は当別丸山(482.3m)。函館山の後ろに桂岳(733.6m)。

C250m付近から、通信施設が建つ汐首山(290.6m)山頂部を望む。この草付き斜面にも、多くの山野草が自生している。

野生化した馬の一団には、仔馬も見られる。尾根の向こうから恵山が頭を出す。

三等三角点「汐首山」(290.6m)。頂上の一角の高台に上がると、この標石に出会える。

土手の陰で風を避け、のんびりとランチタイムとする。

亀田半島の山々をどうぞ。まず、北東方向にある活火山・恵山(617.6m)。

北海道で最初に一等三角点が設置された丸山(通称:古部丸山、691.0m)。

北方向は、手前に顕著な三角錐形の丸山龍神宮の山(400m)、奥に重なるのは三枚岳(585.6m)。

![丸山龍神宮の山[手前]と三枚岳 丸山龍神宮の山[手前]と三枚岳](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20201008-P%E6%B1%90%E9%A6%96%E5%B2%ACk%E4%B8%B8%E5%B1%B1%E9%BE%8D%E7%A5%9E%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%B1%B1%5B%E6%89%8B%E5%89%8D%5D%E3%81%A8%E4%B8%89%E6%9E%9A%E5%B2%B3k.jpg)

北西方向には、眺める方向で姿・形が異なる三森山(842.1m)。

さらに遠く、右に函館市最高峰の袴腰岳(1,108.4m)、左に航空路監視レーダーが建つ横津岳(1,167m)。

草付き斜面を下りていくと小さな花が次々と目に入り、山野草の知識が豊かなメンバーから候補名が挙げられる。中にはすぐに判明しない花も…。左上と右上:コテングクワガタ(帰化植物とのこと)、左下:ゲンノショウコ、右下:ハナイカリ。

これもお目当てだった、ウメバチソウ。

左上:ヒメジソ、右上:センボンヤリの種、左下:フユノハナワラビ、右下:二度咲きしたエゾヤマツツジ。

牧歌的な風景…。

もう一つのお目当て、オヤマボクチ。

最後に果実4態をどうぞ。左上:サルトリイバラの実、右上:サンカクヅル(ブドウ科ブドウ属)の実、左下と右下:ムラサキシキブの実(葉も美しい)。

中腹から眺めた津軽海峡には、大きなコンテナ船やクルーズ船が行き交っていた。向こう岸は下北半島。

(おまけ)天高く、きれいな巻雲。

13時55分、林道ゲートに到着。挨拶を簡単に済ませて、現地で解散した。

思った以上に多くの山野草を目にすることができたが、このブログにすべては載せられないことをご容赦ください。

2020年10月09日

10月7日(水) 10月例会

コロナ禍は依然として収束していませんが,人混みでのマスク装着や手洗いが日常的となり,流行時の恐怖感は薄れつつあります。誰しも長期間に渡って緊張を持続することは難しいので,どこかで気晴らしが必要となります。幸いにも私たちは山という自然を楽しむことで,コロナの緊張感を和らげることができます。これから紅葉を楽しむ季節に入りますが,これまで通り,山行の行き帰りの車内などでは三密にならないよう気を付けましょう。

9月の山行報告

9月6日(日):海向山・八幡川ルート・・・先月は雨天中止になったので今月再び計画した。登山口脇の従来の駐車場までは工事で入れず,手前に車を駐車して林道を少し歩くことになった。低い雲が垂れ込め,恵山などの展望も得られなかったが,秋の山野草を見ながらの山歩きを楽しむことが出来た。

9月8日(火):横津岳~烏帽子岳~袴腰岳(自然部)・・・この日,函館では最高気温31.7度を記録したが,当会は暑さを逃れて横津連峰の散策を楽しんだ。エゾオヤマリンドウ・シラタマノキ・ミヤマアキノキリンソウ・トリカブトなどが見られた。

9月13日(日):白水岳・・・雨天で中止。予備日の16日(水)も雨後の登山道の状態を考えて中止となった。

9月16日(水):厚沢部・レクの森(自然部)・・・当日函館では朝から雨が降っていたが,厚沢部は大丈夫だろうということで実施した。実際レクの森では晴れ間も見られ,快適な散策となった。アケボノソウ・アケボノシュスランなどを観察しながら,ブナ婆さんまで歩き,帰りは西側の遊歩道を歩いた。道の駅での買い物も楽しみの一つ。

9月20日(日):雄鉾岳・・・前日まで雨だったので登山道の状態や渡渉が心配されたが,天気が回復したので実施した。少し雨にも降られ,予想通り登山道も滑り,沢の水量も多くなっていた。しかし予定より時間をかけて歩いたため,怪我人も出さずに下山できた。

9月27日(日):黒松内岳・・・空模様は今一つだったが,高い雲だったので展望はよかった。ニセコ方面の山々,雲を被った羊蹄山,近くは写万部山,遠くは鷲別岳も見られた。この日は予想していたより寒くなく,風も冷たくなかったので秋の風情を感じながら快適な登山となった。

10月4日(日):当別丸山・・・雨天予想のため中止。

10月の山行予定

汐首岬(終了) 白水岳 仁山高原 長万部岳 乙部岳 北斗毛無山

学習会

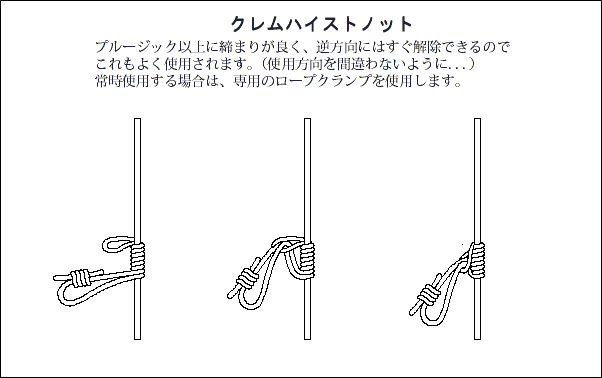

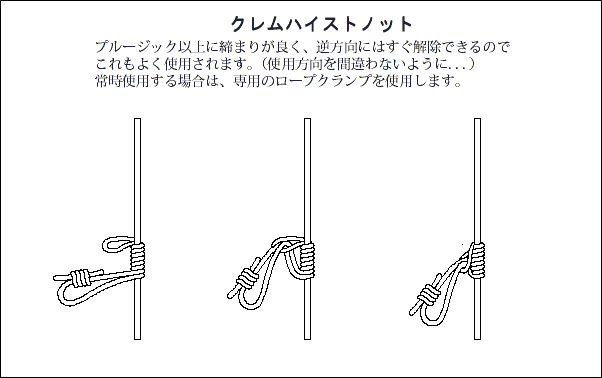

ロープワークの3回目(最終回):前回時間切れでできなかったトラヴァースでのロープワーク(簡易チェストハーネス・カラビナ・スリングの使い方)と登攀・下降の際のロープワーク(プルージック・ノットとクレムハイスト・ノット)を実演・実習した。

9月の山行報告

9月6日(日):海向山・八幡川ルート・・・先月は雨天中止になったので今月再び計画した。登山口脇の従来の駐車場までは工事で入れず,手前に車を駐車して林道を少し歩くことになった。低い雲が垂れ込め,恵山などの展望も得られなかったが,秋の山野草を見ながらの山歩きを楽しむことが出来た。

9月8日(火):横津岳~烏帽子岳~袴腰岳(自然部)・・・この日,函館では最高気温31.7度を記録したが,当会は暑さを逃れて横津連峰の散策を楽しんだ。エゾオヤマリンドウ・シラタマノキ・ミヤマアキノキリンソウ・トリカブトなどが見られた。

9月13日(日):白水岳・・・雨天で中止。予備日の16日(水)も雨後の登山道の状態を考えて中止となった。

9月16日(水):厚沢部・レクの森(自然部)・・・当日函館では朝から雨が降っていたが,厚沢部は大丈夫だろうということで実施した。実際レクの森では晴れ間も見られ,快適な散策となった。アケボノソウ・アケボノシュスランなどを観察しながら,ブナ婆さんまで歩き,帰りは西側の遊歩道を歩いた。道の駅での買い物も楽しみの一つ。

9月20日(日):雄鉾岳・・・前日まで雨だったので登山道の状態や渡渉が心配されたが,天気が回復したので実施した。少し雨にも降られ,予想通り登山道も滑り,沢の水量も多くなっていた。しかし予定より時間をかけて歩いたため,怪我人も出さずに下山できた。

9月27日(日):黒松内岳・・・空模様は今一つだったが,高い雲だったので展望はよかった。ニセコ方面の山々,雲を被った羊蹄山,近くは写万部山,遠くは鷲別岳も見られた。この日は予想していたより寒くなく,風も冷たくなかったので秋の風情を感じながら快適な登山となった。

10月4日(日):当別丸山・・・雨天予想のため中止。

10月の山行予定

汐首岬(終了) 白水岳 仁山高原 長万部岳 乙部岳 北斗毛無山

学習会

ロープワークの3回目(最終回):前回時間切れでできなかったトラヴァースでのロープワーク(簡易チェストハーネス・カラビナ・スリングの使い方)と登攀・下降の際のロープワーク(プルージック・ノットとクレムハイスト・ノット)を実演・実習した。