2022年05月27日

5月25日(水) 殿様街道(福島町)

快晴の天気に恵まれ、函館市で最高気温27.2℃と今年初の夏日となったこの日、自然部企画として福島町の殿様街道を訪れ、多くの山野草との出会いを楽しんだ。今回は「会創立25周年記念」の第六山行目。参加は24名(会友1名、フリー参加3名を含む)。

車を停めた住川集落跡を10時17分に出発。「砲台跡コース」入り口まで200mほど戻る。振り返ると、残雪をまとった大千軒岳の雄姿が望めた。

舗装道路から、「砲台跡コース」の登山道に入る。

すぐ目に入った鮮やかな黄色の花は、ミツバツチグリ(三葉土栗)。

伸び始めたギンリョウソウ(銀竜草)は、葉緑素を持たない腐生植物。

茎丈を伸ばしてきたのは、サイハイラン(采配蘭)の花蕾か?

お馴染みのユキザサ(雪笹)は、別名アズキナ(小豆菜)。

![ユキザサ[アズキナ] ユキザサ[アズキナ]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20220525-F%E6%AE%BF%E6%A7%98%E8%A1%97%E9%81%93k%E3%83%A6%E3%82%AD%E3%82%B6%E3%82%B5%5B%E3%82%A2%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%8A%5Dk.jpg)

今回のお目当てのひとつ、イワカガミ(岩鏡)。

イワカガミ4態。花弁はピンク色、薄いピンク色、白色に近い個体など、変化がある。岩場に自生するので名前に「岩」が付き、厚くて光沢がある葉を「鏡」に見立てた。

平坦な尾根道は、まさに緑のトンネル。空気が乾いて暖かく、虫も少ないので、快適に歩いていく。

これもお目当てのイチヨウラン(一葉蘭)。名前は、楕円形の葉を地面近くに一枚だけ付けることから。

砲台跡に到着。箱館戦争の折、新政府軍が土方歳三率いる旧幕府軍を迎え撃つため、明治元年10月末ころに砲台を作り、大砲2門を設置したという。

砲台跡からもほぼ平坦な道を進む。通称「歩くジュークボックス」メンバーの鼻歌も聞こえる。

今回コースの最高地点である251.7mピーク(二等三角点、点名:知内嶺)には、森林管理境界を示す「旧・御料林境界標識」が立つ。その下には「宮」(=宮内庁?)と刻まれた標石が設置されている。

またも、お目当てのサルメンエビネ(猿面蝦根)が登場。花がしっかり開くと、花の中央にある赤茶色の唇弁(しんべん)が、猿の赤い顔に似るという。

幅は狭いが起伏の少ない尾根道に、爽やかな風が抜ける。

木の葉の間から、残雪の大千軒岳を望む。

尾根のC240あたりから福島川(沢)に向かって、つづら折りの下りになる。

道の脇に、数本のヤマシャクヤク(山芍薬)が白くて丸い花をつけていた。

地面からヌッと伸び出したのは、コウライテンナンショウ(高麗天南星)。

薄緑色の野鳥の卵が地上に落ちて割れていた。何という鳥だろうか。

旧松前線の鉄橋跡に到着。松前線は木古内駅から松前駅までを結んでいたが、1988年(昭和63年)2月1日に全線が廃止された。この鉄橋の前後のトンネルは塞がれている。

鉄橋の上で2組に分かれて集合写真を撮る(顔が葉に隠れた人、ごめんなさい…)。

12時20分、福島川上流沢(四十八瀬)の川原で、ランチタイムとする。風がなく虫も飛ばずで、気分良く過ごす。今年は付近の泥地に、羆の足跡は付いていなかった。

12時50分、ランチタイムを終えて復路の「茶屋峠コース」に向けて出発。

茶屋跡の手前に咲いていたルイヨウボタン(類葉牡丹)。葉が、牡丹の葉に少し似ていることから付いた名前という。

茶屋跡の案内標識には「安政四年二月三日 茶代100文」とある。安政4年は西暦1857年の江戸時代末期にあたる。当時のかけ蕎麦の値段は16文(今の価格で300円前後)だったので、茶代100文はかけ蕎麦6杯分(1800円)に相当する。随分と高い茶代だったようだ。

茶屋跡付近を過ぎると、茶屋峠への登りにかかる。

途中、このあたりで最も大きなブナが立っている。樹齢約200年、樹高24m、幹回り335cmとのこと(案内板による2009年7月1日時点の値)。

この周辺の31.2haは「ブナの森百年観察林」に指定されている。ブナの成長と森の移り変わりを100年にわたって観察・記録していくとのこと(2006年4月1日~)。主なブナの根元には番号標識が設置されており、この樹は919番。

茶屋峠の少し手前で見つけたキッコウハグマ(亀甲白熊)の葉。名前は、葉の形が亀の甲羅に、花びらが白熊(はぐま)というヤクの尾の毛に似ていることから。

茶屋峠で、全体集合写真を撮る。

峠からは緩やかな下り道になる。これまでも観察できた山野草が現れ、足取りも軽い。スミレサイシン(菫細辛)の葉はコース沿いにたくさん見られたが、花の写真も一枚。

まもなくゴールというところに、たくさんの白い花を咲かせた、高さ5mほどの樹木があった。

リンゴとよく似た、ズミ(酢実)の花であった。その名のとおり、秋にできる実は苦味や酸味が強いという。

14時8分、車を停めた住川集落跡に到着して、下山を終了した。点呼を取って全員の到着を確認し、挨拶を済ませて車ごとに解散した。

暖かく爽やかな初夏の一日、のんびりゆっくりと歩き、ときどき立ち止まりながら、たくさんの山野草を愛でることができた。当クラブ・自然部ならではの、満足感あふれる「ビスターリ(ネパール語で「ゆっくり、のんびり、ゆるやかに」)」企画であった。

車を停めた住川集落跡を10時17分に出発。「砲台跡コース」入り口まで200mほど戻る。振り返ると、残雪をまとった大千軒岳の雄姿が望めた。

舗装道路から、「砲台跡コース」の登山道に入る。

すぐ目に入った鮮やかな黄色の花は、ミツバツチグリ(三葉土栗)。

伸び始めたギンリョウソウ(銀竜草)は、葉緑素を持たない腐生植物。

茎丈を伸ばしてきたのは、サイハイラン(采配蘭)の花蕾か?

お馴染みのユキザサ(雪笹)は、別名アズキナ(小豆菜)。

![ユキザサ[アズキナ] ユキザサ[アズキナ]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20220525-F%E6%AE%BF%E6%A7%98%E8%A1%97%E9%81%93k%E3%83%A6%E3%82%AD%E3%82%B6%E3%82%B5%5B%E3%82%A2%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%8A%5Dk.jpg)

今回のお目当てのひとつ、イワカガミ(岩鏡)。

イワカガミ4態。花弁はピンク色、薄いピンク色、白色に近い個体など、変化がある。岩場に自生するので名前に「岩」が付き、厚くて光沢がある葉を「鏡」に見立てた。

平坦な尾根道は、まさに緑のトンネル。空気が乾いて暖かく、虫も少ないので、快適に歩いていく。

これもお目当てのイチヨウラン(一葉蘭)。名前は、楕円形の葉を地面近くに一枚だけ付けることから。

砲台跡に到着。箱館戦争の折、新政府軍が土方歳三率いる旧幕府軍を迎え撃つため、明治元年10月末ころに砲台を作り、大砲2門を設置したという。

砲台跡からもほぼ平坦な道を進む。通称「歩くジュークボックス」メンバーの鼻歌も聞こえる。

今回コースの最高地点である251.7mピーク(二等三角点、点名:知内嶺)には、森林管理境界を示す「旧・御料林境界標識」が立つ。その下には「宮」(=宮内庁?)と刻まれた標石が設置されている。

またも、お目当てのサルメンエビネ(猿面蝦根)が登場。花がしっかり開くと、花の中央にある赤茶色の唇弁(しんべん)が、猿の赤い顔に似るという。

幅は狭いが起伏の少ない尾根道に、爽やかな風が抜ける。

木の葉の間から、残雪の大千軒岳を望む。

尾根のC240あたりから福島川(沢)に向かって、つづら折りの下りになる。

道の脇に、数本のヤマシャクヤク(山芍薬)が白くて丸い花をつけていた。

地面からヌッと伸び出したのは、コウライテンナンショウ(高麗天南星)。

薄緑色の野鳥の卵が地上に落ちて割れていた。何という鳥だろうか。

旧松前線の鉄橋跡に到着。松前線は木古内駅から松前駅までを結んでいたが、1988年(昭和63年)2月1日に全線が廃止された。この鉄橋の前後のトンネルは塞がれている。

鉄橋の上で2組に分かれて集合写真を撮る(顔が葉に隠れた人、ごめんなさい…)。

12時20分、福島川上流沢(四十八瀬)の川原で、ランチタイムとする。風がなく虫も飛ばずで、気分良く過ごす。今年は付近の泥地に、羆の足跡は付いていなかった。

12時50分、ランチタイムを終えて復路の「茶屋峠コース」に向けて出発。

茶屋跡の手前に咲いていたルイヨウボタン(類葉牡丹)。葉が、牡丹の葉に少し似ていることから付いた名前という。

茶屋跡の案内標識には「安政四年二月三日 茶代100文」とある。安政4年は西暦1857年の江戸時代末期にあたる。当時のかけ蕎麦の値段は16文(今の価格で300円前後)だったので、茶代100文はかけ蕎麦6杯分(1800円)に相当する。随分と高い茶代だったようだ。

茶屋跡付近を過ぎると、茶屋峠への登りにかかる。

途中、このあたりで最も大きなブナが立っている。樹齢約200年、樹高24m、幹回り335cmとのこと(案内板による2009年7月1日時点の値)。

この周辺の31.2haは「ブナの森百年観察林」に指定されている。ブナの成長と森の移り変わりを100年にわたって観察・記録していくとのこと(2006年4月1日~)。主なブナの根元には番号標識が設置されており、この樹は919番。

茶屋峠の少し手前で見つけたキッコウハグマ(亀甲白熊)の葉。名前は、葉の形が亀の甲羅に、花びらが白熊(はぐま)というヤクの尾の毛に似ていることから。

茶屋峠で、全体集合写真を撮る。

峠からは緩やかな下り道になる。これまでも観察できた山野草が現れ、足取りも軽い。スミレサイシン(菫細辛)の葉はコース沿いにたくさん見られたが、花の写真も一枚。

まもなくゴールというところに、たくさんの白い花を咲かせた、高さ5mほどの樹木があった。

リンゴとよく似た、ズミ(酢実)の花であった。その名のとおり、秋にできる実は苦味や酸味が強いという。

14時8分、車を停めた住川集落跡に到着して、下山を終了した。点呼を取って全員の到着を確認し、挨拶を済ませて車ごとに解散した。

暖かく爽やかな初夏の一日、のんびりゆっくりと歩き、ときどき立ち止まりながら、たくさんの山野草を愛でることができた。当クラブ・自然部ならではの、満足感あふれる「ビスターリ(ネパール語で「ゆっくり、のんびり、ゆるやかに」)」企画であった。

2022年05月24日

5月22日(日) 北斗毛無山(登山道整備①-2:倒木処理など)

前ブログの北斗市・毛無山(750.4m、通称:北斗毛無山)での丸木橋補修報告に続き、登山道点検(倒木処理など)の様子を紹介します。

倒木処理組6名で、国道227号線脇の登山道に入る。最初に迎えてくれたチゴユリ。

大野川近くに咲いていたニリンソウ。蕾もあるので、しばらくは姿を楽しめそう。

「桧沢の滝」分岐を過ぎて旧道コースのつづら折りを終えると、故・斎藤浩敏さんの慰霊地へ続く刈り払い道が分かれている。下山時にはこの道に真っすぐ入り込みやすいため、近くから倒木や枝を運んで塞いだ。

「桧沢の滝」から上がってくる登山道との合流点で、「三合目」標識を付けた樹木が倒れていた。下山時に付け替えることにして、先に進む。脇から伸びて頭をぶつけそうな木に、注意喚起のテープを付けた。

四合目相当の場所に咲いていたサンカヨウとヒトリシズカ。

登山道に横たわる倒木の太い幹はそのままにして、邪魔な枝を切り落とす。

ノビネチドリとスミレサイシン。

「大石の沼」(五合目)手前のC460付近から先は、登山道が見えないくらいにチシマザサが被さっていた。全員が手にした鎌や鋸で、沼が見えるところまで150mほど刈り払う。下山時に撮った「after」の写真も一緒に。

「大石の沼」の畔で、落下していた「五合目」標識を付け直した。先に進むと、C540付近でシラネアオイの群落が迎えてくれる。ガク片3枚の個体かと思ったが、よく見るとちゃんと4枚あった。

オオバキスミレとキクザキイチゲ。

C565付近のトラバース道は、いつも遅くまで雪が残る。この時期でも、エゾエンゴサクが満開であった。

七合目の上部、C640コルから落ちる沢には、まだ雪が残っていた。

C640コル付近から眺める駒ヶ岳(剣ヶ峯、1131m)。左奥の大沼方面は、太平洋から流れ込む海霧で雲海になっている。

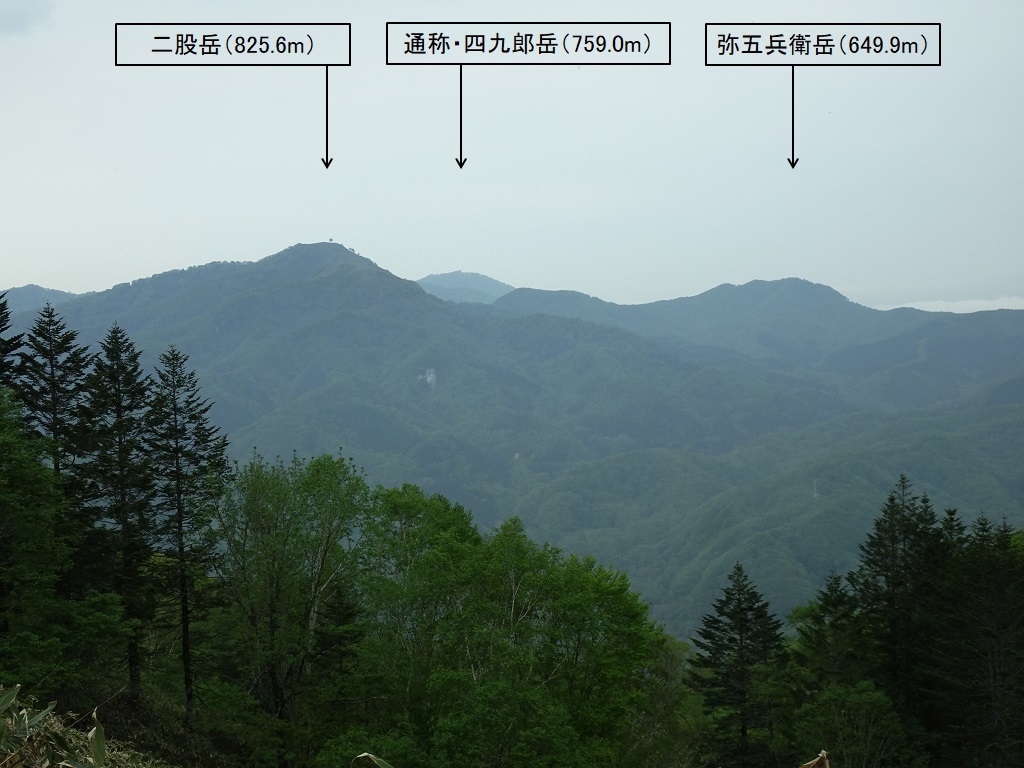

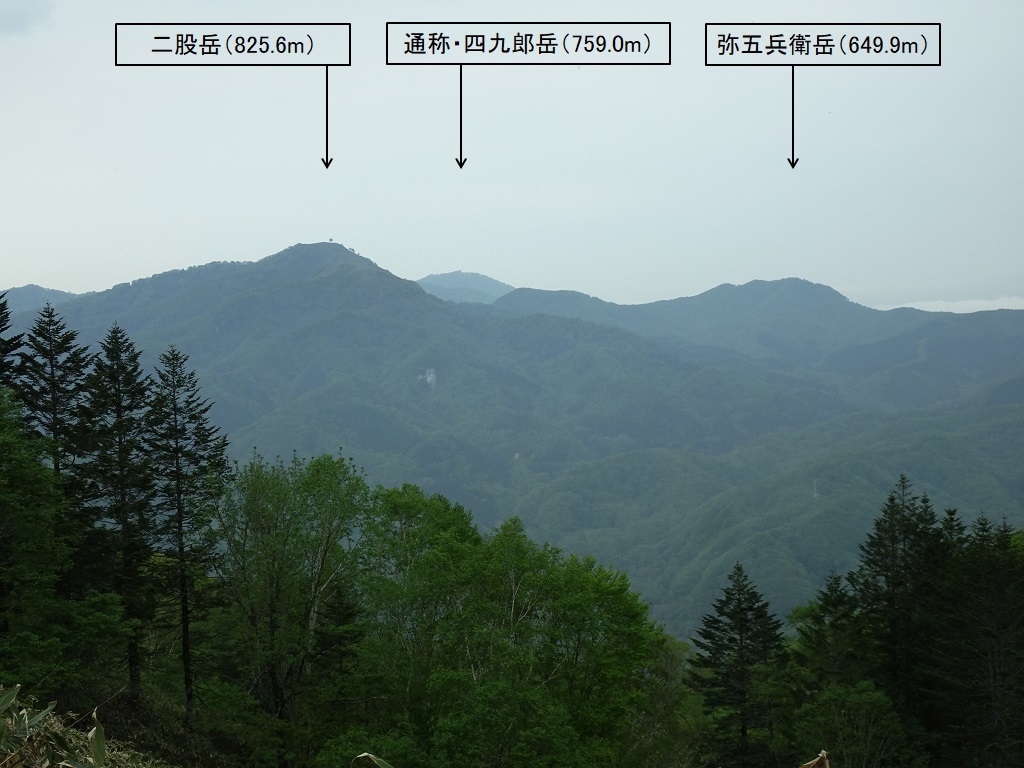

ほぼ同じ場所から大野川をはさんで北に聳える、北斗市最高峰の二股岳。ほかの2つの山の名にも漢数字が付いている。

コルの上、八合目相当の場所(C680付近)に、登山道を20m近くも被う大振りな倒木があった。太い幹はそのままに、手鋸で枝を切り取って容易に通行できるようにした。橋修理を終えて頂上まで登ってきたFmさんも力を貸してくれた(感謝)。

作業を終えて、「勝どき」ポーズの倒木処理組メンバー(+1)。

これより頂上までは通行の邪魔になる倒木がないとのことなので、12時15分に下山を開始。「大石の沼」の畔に戻って、遅めのランチタイムをとる。

下山途中で、倒木とともに落下していた「三合目」標識を付け替える。橋修理を終えて頂上まで往復したMsさん、Akさんも手伝ってくれた(感謝)。

頂上往復メンバー撮影のザゼンソウ。

同じく、サンカヨウとシラネアオイのコラボレーション。

14時10分、国道227号線路側帯の駐車場に到着。「大石の沼」(五合目)手前の笹薮処理と、八合目相当での大きな倒木処理の「難物」を終えることができた。

初夏の毛無山は、未だしばらくは山野草が迎えてくれそうです。次回の登山道整備(笹などの刈り払い)は、6月末に予定しています。

倒木処理組6名で、国道227号線脇の登山道に入る。最初に迎えてくれたチゴユリ。

大野川近くに咲いていたニリンソウ。蕾もあるので、しばらくは姿を楽しめそう。

「桧沢の滝」分岐を過ぎて旧道コースのつづら折りを終えると、故・斎藤浩敏さんの慰霊地へ続く刈り払い道が分かれている。下山時にはこの道に真っすぐ入り込みやすいため、近くから倒木や枝を運んで塞いだ。

「桧沢の滝」から上がってくる登山道との合流点で、「三合目」標識を付けた樹木が倒れていた。下山時に付け替えることにして、先に進む。脇から伸びて頭をぶつけそうな木に、注意喚起のテープを付けた。

四合目相当の場所に咲いていたサンカヨウとヒトリシズカ。

登山道に横たわる倒木の太い幹はそのままにして、邪魔な枝を切り落とす。

ノビネチドリとスミレサイシン。

「大石の沼」(五合目)手前のC460付近から先は、登山道が見えないくらいにチシマザサが被さっていた。全員が手にした鎌や鋸で、沼が見えるところまで150mほど刈り払う。下山時に撮った「after」の写真も一緒に。

「大石の沼」の畔で、落下していた「五合目」標識を付け直した。先に進むと、C540付近でシラネアオイの群落が迎えてくれる。ガク片3枚の個体かと思ったが、よく見るとちゃんと4枚あった。

オオバキスミレとキクザキイチゲ。

C565付近のトラバース道は、いつも遅くまで雪が残る。この時期でも、エゾエンゴサクが満開であった。

七合目の上部、C640コルから落ちる沢には、まだ雪が残っていた。

C640コル付近から眺める駒ヶ岳(剣ヶ峯、1131m)。左奥の大沼方面は、太平洋から流れ込む海霧で雲海になっている。

ほぼ同じ場所から大野川をはさんで北に聳える、北斗市最高峰の二股岳。ほかの2つの山の名にも漢数字が付いている。

コルの上、八合目相当の場所(C680付近)に、登山道を20m近くも被う大振りな倒木があった。太い幹はそのままに、手鋸で枝を切り取って容易に通行できるようにした。橋修理を終えて頂上まで登ってきたFmさんも力を貸してくれた(感謝)。

作業を終えて、「勝どき」ポーズの倒木処理組メンバー(+1)。

これより頂上までは通行の邪魔になる倒木がないとのことなので、12時15分に下山を開始。「大石の沼」の畔に戻って、遅めのランチタイムをとる。

下山途中で、倒木とともに落下していた「三合目」標識を付け替える。橋修理を終えて頂上まで往復したMsさん、Akさんも手伝ってくれた(感謝)。

頂上往復メンバー撮影のザゼンソウ。

同じく、サンカヨウとシラネアオイのコラボレーション。

14時10分、国道227号線路側帯の駐車場に到着。「大石の沼」(五合目)手前の笹薮処理と、八合目相当での大きな倒木処理の「難物」を終えることができた。

初夏の毛無山は、未だしばらくは山野草が迎えてくれそうです。次回の登山道整備(笹などの刈り払い)は、6月末に予定しています。

2022年05月23日

5月22日(日) 北斗毛無山(登山道整備①-1:丸木橋補修)

北斗市の毛無山(750.4m、通称:北斗毛無山)で今年も、「桧沢の滝」までの沢に架かる丸木橋の補修と頂上までの登山道倒木処理を行った。参加は21名(会友1名を含む)で、作業が効率よく進むよう、各自の希望により丸木橋補修の3組15名と頂上までの登山道倒木処理などの1組6名に分かれた。

最初に、丸木橋補修の様子を紹介します。

登山口付近にある国道227号線路側帯の駐車場に集合。出発の準備を整えて、組分けを行う。

8時25分に駐車場を出発。登山口から大野川に向かう。夏季には入り口案内の看板が設置される。

大野川に架かる吊り橋を渡るメンバー。右手に持っているのは、丸木橋補修用に切断された番線の束。

川から離れて登りにかかると、いつものとおりキバナイカリソウが迎えてくれた。

登山道の脇に見慣れないものが…。二匹のヤマナメクジが絡み合っていた。ヤマナメクジは体長12cm~16cmの大型種で、本州・四国・九州の山地に分布するとされているが、実際には北海道にも生息している。ナメクジやカタツムリの仲間は雌雄同体だが、ほとんどの場合は別個体と交尾をして生殖するという。

最初の4連の橋は、1つが流されていた。さっそく補修に取り掛かる。

丸太を組んで番線で縛り、上面に砂利を敷いて完成。

あとの3つの橋は無傷であった。

旧道コースと「桧沢の滝」に向かうコースの分岐に付けた標識が落下していたため、付け直した。

次の橋の補修にかかる。

川底を掘り下げて完成。

次の橋も、丸太を持ち上げて橋脚用の石に乗せ、川底を掘って、完成。

谷が狭くなった箇所では、まだスノーブリッジが残っていた。右岸斜面からの落ち葉や土砂が、断熱材になっている。

最後の橋は無事だったが、丸太の上を水が流れていた。

スコップで川底を掘り下げる。

橋の下を川水が流れるようになった。

丸太で滑らないよう、橋の上に砂利を載せる。

補修を終えた丸木橋を渡るメンバー。

「桧沢の滝」は、落差15m、幅12mほどで滑状に落ちている。この下で丸木橋の補修を終了。なお、国土地理院の地形図では、C270付近に滝の記号があって「桧沢の滝」と書かれているが、実際はC310付近にある。

遅番の「春の妖精」たちをどうぞ。まず、「桧沢の滝」の近くにも多いサンカヨウ。

色の濃さが違うシラネアオイ2態。

エンレイソウ(左)とクロミノエンレイソウ(右)。

最後に、ヒトリシズカ。

今年は流れたり壊れたりした丸木橋は少なく、昼前には駐車場に戻ることができた。

安心して初夏の毛無山を楽しんで下さい。登山道点検(倒木処理など)の様子は、次のブログで紹介します。

最初に、丸木橋補修の様子を紹介します。

登山口付近にある国道227号線路側帯の駐車場に集合。出発の準備を整えて、組分けを行う。

8時25分に駐車場を出発。登山口から大野川に向かう。夏季には入り口案内の看板が設置される。

大野川に架かる吊り橋を渡るメンバー。右手に持っているのは、丸木橋補修用に切断された番線の束。

川から離れて登りにかかると、いつものとおりキバナイカリソウが迎えてくれた。

登山道の脇に見慣れないものが…。二匹のヤマナメクジが絡み合っていた。ヤマナメクジは体長12cm~16cmの大型種で、本州・四国・九州の山地に分布するとされているが、実際には北海道にも生息している。ナメクジやカタツムリの仲間は雌雄同体だが、ほとんどの場合は別個体と交尾をして生殖するという。

最初の4連の橋は、1つが流されていた。さっそく補修に取り掛かる。

丸太を組んで番線で縛り、上面に砂利を敷いて完成。

あとの3つの橋は無傷であった。

旧道コースと「桧沢の滝」に向かうコースの分岐に付けた標識が落下していたため、付け直した。

次の橋の補修にかかる。

川底を掘り下げて完成。

次の橋も、丸太を持ち上げて橋脚用の石に乗せ、川底を掘って、完成。

谷が狭くなった箇所では、まだスノーブリッジが残っていた。右岸斜面からの落ち葉や土砂が、断熱材になっている。

最後の橋は無事だったが、丸太の上を水が流れていた。

スコップで川底を掘り下げる。

橋の下を川水が流れるようになった。

丸太で滑らないよう、橋の上に砂利を載せる。

補修を終えた丸木橋を渡るメンバー。

「桧沢の滝」は、落差15m、幅12mほどで滑状に落ちている。この下で丸木橋の補修を終了。なお、国土地理院の地形図では、C270付近に滝の記号があって「桧沢の滝」と書かれているが、実際はC310付近にある。

遅番の「春の妖精」たちをどうぞ。まず、「桧沢の滝」の近くにも多いサンカヨウ。

色の濃さが違うシラネアオイ2態。

エンレイソウ(左)とクロミノエンレイソウ(右)。

最後に、ヒトリシズカ。

今年は流れたり壊れたりした丸木橋は少なく、昼前には駐車場に戻ることができた。

安心して初夏の毛無山を楽しんで下さい。登山道点検(倒木処理など)の様子は、次のブログで紹介します。

2022年05月16日

5月15日(日) ヤンカ山

八雲町・旧熊石町の、日本海側海岸からそそり立つヤンカ山(619.3m)を訪れ、この時期に咲く山野草との出会いを楽しんだ。今回は「会創立25周年記念」の第五座目。参加は12名。

前日に北海道付近を通過した低気圧の後に流れ込んだ寒気の影響で、朝まで雨が残っていた。集合場所の北斗市役所総合分庁舎(旧大野町役場)駐車場を出発し、国道226号線を虹に向かって進む。

厚沢部町に入ると雨はあがったが、日本海側の空は低い雲におおわれていた。国道229号線からも、ヤンカ山(アイヌ語の「海からそそり立つ所」を意味するという)の姿は見えなかった。

八雲町熊石雲石町の勢至堂川林道二股手前に車を停め、9時27分に出発。すぐに「東側登山道」の入り口に至り、のっけからの急登に取り付く。

登り始めてすぐ、足元には繁殖力旺盛なマイヅルソウ(左)が密生してきた。尾根筋にあがる手前からは、同じユリ科のチゴユリ(右)も多く見られた。

尾根筋を進むと、シラネアオイがまだ元気に花をつけていた。薄紫の花と白い花のツーショットで。ちなみに、シラネアオイには花弁がなく、花弁のように見えるのはガク片だとか(稀に、ガク片の一部が緑色をした個体が見られる)。

尾根上の細い道になると、今回のお目当てオオサクラソウが、あでやかな姿を見せてくれた。足元の急斜面に、大きな群落を成している箇所もあった。

樹木の花もどうぞ。はじめに、ツルシキミの雄花。ツルシキミは全株、特に葉と果実に痙攣毒を含むという。

鮮やかなムラサキヤシオツツジ。

お馴染みのオオカメノキ。

「東側登山道」の前衛峰である通称・前ヤンカ山(542m)の急斜面で、一面に咲くニリンソウ、シラネアオイ、オオカメノキなど。

前ヤンカ山あたりから雲の中に入った。見通しが悪い中、本峰手前のコルに向かって標高差40mほどを慎重に下る。

羆の落とし物に気をつけながら下る足元には、シラネアオイやバイケイソウ(葉)など。

直下の谷に雪が残るコルから頂上に向けて、標高差115mほどの急な登りとなる。左右が切れ落ちているので、フィックス・ロープに助けられながら一人ずつ通過していく。

11時35分、鐘が釣り下がった頂上(二等三角点「熊石」はもう少し先)に到着。残念ながら周りの眺望は得られなかったが、初めて頂上を踏む三人を含め、皆さん満足顔で全体集合写真に納まる。

細長い頂上部で、やや強い西風と揺れる樹木の枝葉から落ちるしずくを避けながら、ランチタイムとする。

12時5分、「西側登山道」を下り始める。こちらのコースの前衛峰(505m峰)とのコルまで、急な下りが続く。ザイルが必要かどうかを判断するため、CLとSLで先頭を行く(結局、ザイルは出さなかった)。

下降路の右手(西側)の谷に雪が残っており、雪解け間もない斜面にシラネアオイなどが咲いていた。例年と比べて、季節の進行は少し遅れているようだ。

505m峰を越え、針葉樹林帯に咲いていたキクザキイチゲ。気温が低く曇り空なので、花は下を向いている。

昨年の秋から越年したヒメアオキの実。味は青臭く、食用には不向きだそうな。

急傾斜が終わってひと安心。

「西側登山道」の末端で、急斜面に付けられたフィックス・ロープに助けられ、沢に下る。

降り立った地点に、505m峰から流れ下る枝沢が滑滝(なめたき)となって合流している。

対岸の林道跡に上がって、駐車場所まで600mほどを歩く。

林道跡に咲いていたのは、外来種のオランダガラシ(クレソン)。

ホウチャクソウ。名前の由来は、寺院や仏塔の四隅に吊り下げられた鐘のような装飾品を宝鐸(ほうちゃく)というが、花の形がこれに似ていることからという。

そして、オドリコソウ。名前の由来は、旧盆の櫓(やぐら)の上で、花笠をかぶった娘たちが踊っているように見えることからという。

13時57分、駐車場所に到着して下山を終了。挨拶を済ませ、車ごとに帰宅の途についた。

朝まで所々で降っていた雨はあがったが、やや強い西風の影響でヤンカ山の周辺は低い雲がとれず、残念ながら眺望は得られなかった。それでも、お目当ての山野草にたくさん出会うことができ、満足な山行であった。

なお、今回と同じ時期(2019年5月15日)に実施し、快晴の天気に恵まれた山行は、旧ブログのこちらをご覧ください。

前日に北海道付近を通過した低気圧の後に流れ込んだ寒気の影響で、朝まで雨が残っていた。集合場所の北斗市役所総合分庁舎(旧大野町役場)駐車場を出発し、国道226号線を虹に向かって進む。

厚沢部町に入ると雨はあがったが、日本海側の空は低い雲におおわれていた。国道229号線からも、ヤンカ山(アイヌ語の「海からそそり立つ所」を意味するという)の姿は見えなかった。

八雲町熊石雲石町の勢至堂川林道二股手前に車を停め、9時27分に出発。すぐに「東側登山道」の入り口に至り、のっけからの急登に取り付く。

登り始めてすぐ、足元には繁殖力旺盛なマイヅルソウ(左)が密生してきた。尾根筋にあがる手前からは、同じユリ科のチゴユリ(右)も多く見られた。

尾根筋を進むと、シラネアオイがまだ元気に花をつけていた。薄紫の花と白い花のツーショットで。ちなみに、シラネアオイには花弁がなく、花弁のように見えるのはガク片だとか(稀に、ガク片の一部が緑色をした個体が見られる)。

尾根上の細い道になると、今回のお目当てオオサクラソウが、あでやかな姿を見せてくれた。足元の急斜面に、大きな群落を成している箇所もあった。

樹木の花もどうぞ。はじめに、ツルシキミの雄花。ツルシキミは全株、特に葉と果実に痙攣毒を含むという。

鮮やかなムラサキヤシオツツジ。

お馴染みのオオカメノキ。

「東側登山道」の前衛峰である通称・前ヤンカ山(542m)の急斜面で、一面に咲くニリンソウ、シラネアオイ、オオカメノキなど。

前ヤンカ山あたりから雲の中に入った。見通しが悪い中、本峰手前のコルに向かって標高差40mほどを慎重に下る。

羆の落とし物に気をつけながら下る足元には、シラネアオイやバイケイソウ(葉)など。

直下の谷に雪が残るコルから頂上に向けて、標高差115mほどの急な登りとなる。左右が切れ落ちているので、フィックス・ロープに助けられながら一人ずつ通過していく。

11時35分、鐘が釣り下がった頂上(二等三角点「熊石」はもう少し先)に到着。残念ながら周りの眺望は得られなかったが、初めて頂上を踏む三人を含め、皆さん満足顔で全体集合写真に納まる。

細長い頂上部で、やや強い西風と揺れる樹木の枝葉から落ちるしずくを避けながら、ランチタイムとする。

12時5分、「西側登山道」を下り始める。こちらのコースの前衛峰(505m峰)とのコルまで、急な下りが続く。ザイルが必要かどうかを判断するため、CLとSLで先頭を行く(結局、ザイルは出さなかった)。

下降路の右手(西側)の谷に雪が残っており、雪解け間もない斜面にシラネアオイなどが咲いていた。例年と比べて、季節の進行は少し遅れているようだ。

505m峰を越え、針葉樹林帯に咲いていたキクザキイチゲ。気温が低く曇り空なので、花は下を向いている。

昨年の秋から越年したヒメアオキの実。味は青臭く、食用には不向きだそうな。

急傾斜が終わってひと安心。

「西側登山道」の末端で、急斜面に付けられたフィックス・ロープに助けられ、沢に下る。

降り立った地点に、505m峰から流れ下る枝沢が滑滝(なめたき)となって合流している。

対岸の林道跡に上がって、駐車場所まで600mほどを歩く。

林道跡に咲いていたのは、外来種のオランダガラシ(クレソン)。

ホウチャクソウ。名前の由来は、寺院や仏塔の四隅に吊り下げられた鐘のような装飾品を宝鐸(ほうちゃく)というが、花の形がこれに似ていることからという。

そして、オドリコソウ。名前の由来は、旧盆の櫓(やぐら)の上で、花笠をかぶった娘たちが踊っているように見えることからという。

13時57分、駐車場所に到着して下山を終了。挨拶を済ませ、車ごとに帰宅の途についた。

朝まで所々で降っていた雨はあがったが、やや強い西風の影響でヤンカ山の周辺は低い雲がとれず、残念ながら眺望は得られなかった。それでも、お目当ての山野草にたくさん出会うことができ、満足な山行であった。

なお、今回と同じ時期(2019年5月15日)に実施し、快晴の天気に恵まれた山行は、旧ブログのこちらをご覧ください。

2022年05月12日

5月8日(日) 長万部岳

六年ぶりに、この時期の長万部岳(972.6m)を訪れた。青空・残雪・新緑のコントラスト、頂上からの大展望、「春の妖精」たちの姿を楽しむことができた。今回は「会創立25周年記念」の第四座目。参加は11名。

長万部町大峯・道道842号線先のC165付近の道路面には雪がまだ残っており、ここから林道の車止めゲートまで歩くことになった。道端に咲く色の濃いエゾエンゴサクの群落に見送られて、8時12分に出発。

長万部岳を見上げながら林道を歩く。20分弱で車止めゲートに到着した。

ゲートから先の林道は、一面雪に覆われていた。枝沢の鉄砲水により二か所で橋が壊れているが、最初の沢には丸木橋が架けられている。

次の沢は、転倒しないよう慎重に渡る。

うすゆき荘跡(かつての登山口)に到着して、しばらく休憩。

その近くの雪解け斜面に咲く、キクザキイチゲの群落。

うすゆき荘跡から延びる作業道の最初のカーブで、雪の詰まった谷をショートカットと遊び心で登ってみる。

谷の上部は雪解けが進み、カタクリとキクザキイチゲが迎えてくれた。

大形で濃い黄色のフギレオオバキスミレの群落も。

つづら折れの作業道は、あと二か所のショートカットで遊びつつ、鐘と冬季標識の高いポールが建つ鉄鉱石の鉱山跡に到着。近づいてきた長万部岳を背景に、集合写真を撮る。

春の風物詩、「根開き」。

長万部岳の雪崩斜面はブロック崩落が進み、雪面に多数のクラック(亀裂)が現れている。崩落の危険がある場所は、右手のブッシュ帯に付いた夏道コースで登った。

斜面基部のコルを目指して、緩い沢状地形を進む。

コルからはジグを切って登っていく。雪面は少し緩んでスリップしやすいので、軽アイゼンを効かせて慎重に歩を進める。

雪面に走るクラックには近づかない。

振り返ると、北西方向に大平山(おびらやま、1190.7m)が望めた。

頂上の直下で、次の崩落の出番を待つ先端部。

雪が落ちた地面には、早くもエゾカンゾウの茎が伸び出していた。

双耳峰の北峰を越え、11時58分に頂上(南峰)到着。

頂上で恒例の全体集合写真を撮る。前夜の低気圧と寒冷前線の通過後に寒気が流れ込んだ影響で、この頃には雲が多くなって気温が上がらず、風もやや強かった。

周囲の眺望をカメラに収める。南西方向に5.2km離れたカニカン岳(980.7m、中央の三角形)。

西方向には、後志利別川の谷をはさんで3.1km離れた1021.4m峰(左)。その左後方はメップ岳(1147.5m)方面。画面中央の奥は狩場山方面。

北東方向に5.9km離れた黒松内岳(740.0m、頂上は右端)。後方は50km離れたニセコアンヌプリなどのニセコ連峰。

東北東方向には、58km離れた羊蹄山(1898m、頂上は雲の中)と、41km離れた昆布岳(1044.9m、右端の三角形)。羊蹄山右側中腹の後方は喜茂別岳(1176.8m)方面。

5~6分間の滞在で頂上を離れ、北峰の風陰で東側の眺望を楽しみながらランチタイムとする。12時30分に下山を開始。黒松内岳や寿都湾(日本海)を眺めながらも、急な下りは慎重に。

鉱山跡手前の雪面を、気持ち良く下っていく。

うすゆき荘跡を少し過ぎ、作業道から離れた所に見えた施設跡。レンガ製で焚口のような四角い穴が前後にあり、中央にも煙突のような四角い穴が上に向かって開いている。何に利用したのだろうか。

さらに下っていくと、雪解け水の沼地に、朝は閉じていたミズバショウが開いていた。

車止めゲートも過ぎた伐採地では、新緑を背景にエゾヤマザクラが。

14時30分、車を停めた地点に到着して下山を終了。

残雪を踏みしめながら登下降を楽しみ、この時期の山野草「春の妖精」を愛でることができて、充実した山行であった。

前回の残雪時の長万部岳(5月1日)では雪がもう少しあったが、それでも山頂直下の雪崩斜面はブロック崩落が進みつつあった。年にもよるが、より安全に登るには4月末あたりが適しているのかも知れない。ただ、「春の妖精」たちに出合うには早いので、雪と花の時期加減が難しい所だろう。

長万部町大峯・道道842号線先のC165付近の道路面には雪がまだ残っており、ここから林道の車止めゲートまで歩くことになった。道端に咲く色の濃いエゾエンゴサクの群落に見送られて、8時12分に出発。

長万部岳を見上げながら林道を歩く。20分弱で車止めゲートに到着した。

ゲートから先の林道は、一面雪に覆われていた。枝沢の鉄砲水により二か所で橋が壊れているが、最初の沢には丸木橋が架けられている。

次の沢は、転倒しないよう慎重に渡る。

うすゆき荘跡(かつての登山口)に到着して、しばらく休憩。

その近くの雪解け斜面に咲く、キクザキイチゲの群落。

うすゆき荘跡から延びる作業道の最初のカーブで、雪の詰まった谷をショートカットと遊び心で登ってみる。

谷の上部は雪解けが進み、カタクリとキクザキイチゲが迎えてくれた。

大形で濃い黄色のフギレオオバキスミレの群落も。

つづら折れの作業道は、あと二か所のショートカットで遊びつつ、鐘と冬季標識の高いポールが建つ鉄鉱石の鉱山跡に到着。近づいてきた長万部岳を背景に、集合写真を撮る。

春の風物詩、「根開き」。

長万部岳の雪崩斜面はブロック崩落が進み、雪面に多数のクラック(亀裂)が現れている。崩落の危険がある場所は、右手のブッシュ帯に付いた夏道コースで登った。

斜面基部のコルを目指して、緩い沢状地形を進む。

コルからはジグを切って登っていく。雪面は少し緩んでスリップしやすいので、軽アイゼンを効かせて慎重に歩を進める。

雪面に走るクラックには近づかない。

振り返ると、北西方向に大平山(おびらやま、1190.7m)が望めた。

頂上の直下で、次の崩落の出番を待つ先端部。

雪が落ちた地面には、早くもエゾカンゾウの茎が伸び出していた。

双耳峰の北峰を越え、11時58分に頂上(南峰)到着。

頂上で恒例の全体集合写真を撮る。前夜の低気圧と寒冷前線の通過後に寒気が流れ込んだ影響で、この頃には雲が多くなって気温が上がらず、風もやや強かった。

周囲の眺望をカメラに収める。南西方向に5.2km離れたカニカン岳(980.7m、中央の三角形)。

西方向には、後志利別川の谷をはさんで3.1km離れた1021.4m峰(左)。その左後方はメップ岳(1147.5m)方面。画面中央の奥は狩場山方面。

北東方向に5.9km離れた黒松内岳(740.0m、頂上は右端)。後方は50km離れたニセコアンヌプリなどのニセコ連峰。

東北東方向には、58km離れた羊蹄山(1898m、頂上は雲の中)と、41km離れた昆布岳(1044.9m、右端の三角形)。羊蹄山右側中腹の後方は喜茂別岳(1176.8m)方面。

5~6分間の滞在で頂上を離れ、北峰の風陰で東側の眺望を楽しみながらランチタイムとする。12時30分に下山を開始。黒松内岳や寿都湾(日本海)を眺めながらも、急な下りは慎重に。

鉱山跡手前の雪面を、気持ち良く下っていく。

うすゆき荘跡を少し過ぎ、作業道から離れた所に見えた施設跡。レンガ製で焚口のような四角い穴が前後にあり、中央にも煙突のような四角い穴が上に向かって開いている。何に利用したのだろうか。

さらに下っていくと、雪解け水の沼地に、朝は閉じていたミズバショウが開いていた。

車止めゲートも過ぎた伐採地では、新緑を背景にエゾヤマザクラが。

14時30分、車を停めた地点に到着して下山を終了。

残雪を踏みしめながら登下降を楽しみ、この時期の山野草「春の妖精」を愛でることができて、充実した山行であった。

前回の残雪時の長万部岳(5月1日)では雪がもう少しあったが、それでも山頂直下の雪崩斜面はブロック崩落が進みつつあった。年にもよるが、より安全に登るには4月末あたりが適しているのかも知れない。ただ、「春の妖精」たちに出合うには早いので、雪と花の時期加減が難しい所だろう。

2022年05月10日

5月8日(日) 桂岳(山野草観察)

自然部企画として、桂岳(733.6m)に向かう鴉沢(からすざわ)沿い林道と登山口周辺で山野草を観察した。参加は22名(フリー参加1名を含む)。

9時20分、亀川に沿う林道の車止めゲート前で挨拶と参加者確認を済ませて出発。昨夜の雨があがって陽光が照り、新緑が美しい。

亀川支流・鴉沢に沿う林道を歩きながら、草花を鑑賞する。珍しい碧色のキクザキイチゲが見られた。

ところどころで立ち止まりながら、山野草に詳しいメンバーから説明を聞く。

定番の「春の妖精」シラネアオイ。

淡い黄色が柔和な印象のキバナイカリソウ。

大形で鮮やかな黄色のオオバキスミレ。

鴉沢本流と枝沢に架かる滝も見どころ。名前不詳の滝二つ。

林道から「五丈の滝」を見物する。ここを過ぎると、間もなく桂岳登山口に到着する。

前夜の低気圧と寒冷前線の通過後に寒気が流れ込んだ影響で、昼頃には雲が多くなって気温があまり上がらず、風もやや強かった。暖かく着込んでランチタイムとする。

登山口周辺でも花を観察。急登の末にやっと見つけた数株のイワナシ。

定番の全体集合写真を撮る。たくさんの花に出合い、満足した表情の皆さん(マスクで分からん?)。

人数確認の点呼を行い、林道を下がる。14時20分、車止めゲートに到着し、人数確認と挨拶を済ませて解散した。

4月末でも標高400mあたりから上部に残雪をまとっていた桂岳だが、春が駆け足でやってきたため、山野草観察には少し遅かった嫌いがある。それでも、「春の妖精」たちを十分に鑑賞することができた。

9時20分、亀川に沿う林道の車止めゲート前で挨拶と参加者確認を済ませて出発。昨夜の雨があがって陽光が照り、新緑が美しい。

亀川支流・鴉沢に沿う林道を歩きながら、草花を鑑賞する。珍しい碧色のキクザキイチゲが見られた。

ところどころで立ち止まりながら、山野草に詳しいメンバーから説明を聞く。

定番の「春の妖精」シラネアオイ。

淡い黄色が柔和な印象のキバナイカリソウ。

大形で鮮やかな黄色のオオバキスミレ。

鴉沢本流と枝沢に架かる滝も見どころ。名前不詳の滝二つ。

林道から「五丈の滝」を見物する。ここを過ぎると、間もなく桂岳登山口に到着する。

前夜の低気圧と寒冷前線の通過後に寒気が流れ込んだ影響で、昼頃には雲が多くなって気温があまり上がらず、風もやや強かった。暖かく着込んでランチタイムとする。

登山口周辺でも花を観察。急登の末にやっと見つけた数株のイワナシ。

定番の全体集合写真を撮る。たくさんの花に出合い、満足した表情の皆さん(マスクで分からん?)。

人数確認の点呼を行い、林道を下がる。14時20分、車止めゲートに到着し、人数確認と挨拶を済ませて解散した。

4月末でも標高400mあたりから上部に残雪をまとっていた桂岳だが、春が駆け足でやってきたため、山野草観察には少し遅かった嫌いがある。それでも、「春の妖精」たちを十分に鑑賞することができた。