2020年09月29日

9月27日(日) 黒松内岳

黒松内岳(740.0m)はブナの北限地として知られる黒松内町内に聳える。渡島半島の基部に位置するため、道南の駒ヶ岳・遊楽部岳から道央の羊蹄山・ニセコ連山までの展望が楽しめる。中腹に広がるブナ林も美しい。参加は16名。

登山口を10時5分に出発。いきなり急登で始まる。

しばらくの間、トドマツの植林地を直登する。

所どころに倒木が横たわっているが、跨ぐなり潜るなり…。

花四態、その①。左上:ツルリンドウ、右上:クロバナヒキオコシ、左下:シラヤマギク、右下:ミヤマアキノキリンソウ。

528mポコの一角にあがると、東側の展望が一気に広がる。休憩をとって、山座同定を楽しむ。東南東の方向、手前に写万部山と周辺の山々、はるか向こうに鷲別岳(室蘭岳)。

北東方向には、右から昆布岳、羊蹄山、ニセコ連山が望まれた。羊蹄山の頂上は、残念ながら雲の中。

花四態、その②。左上:エゾオヤマリンドウ、右上:エゾゴマナ(?)、左下:ヤマハハコ、右下:カワミドリ。

528mポコの尾根上に広がるブナ林。黄葉にはまだ早い。

515mコルの少し手前で、黒松内岳の頂上部と雪崩斜面が全容を現した。

葉や実もどうぞ。左上:ツルアリドオシの葉、右上:ツルシキミの実、左下:ガマズミの実、右下:チシマフウロの葉。

コルから頂上まで、標高差は225m。急なザレ場にはロープが設置されており、足元を確かめながら慎重にゆっくり登る。安全な箇所で振り返って、カメラにポーズのメンバー。

頂上に近づくと、足元が安定して登りやすくなる。

初登頂のメンバー3名が先頭に立って、12時2分に頂上到着。そのメンバーで記念写真。

曇り空ではあるが、道南・道央の山々を、ほぼ見通すことができた。南東の方向には、手前の二股山(568.7m)越しに雲を被った駒ヶ岳(1,131m)。

南方の手前に、美利河丸山(674.1m)。

南南西の方向には、先週に登った雄鉾岳(999.5m)の特異な姿。右山腹の岩峰は、割岩(790m)。

そして、奥に遊楽部岳(1,277m)。

![遊楽部岳[奥] 遊楽部岳[奥]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20200927-Q%E9%BB%92%E6%9D%BE%E5%86%85%E5%B2%B3k%E9%81%8A%E6%A5%BD%E9%83%A8%E5%B2%B3%5B%E5%A5%A5%5Dk.jpg)

南西の方向に、近くの長万部岳(972.6m)。

東南東の方向に目を転じると、手前に写万部山と内浦湾越しに鷲別岳(室蘭岳)。

東方には、低いながら特異な姿の幌扶斯山(読み方は「ホロプスヤマ」で、手前の谷の中にJR小幌駅がある)と、その向こうに有珠山。左にオロフレ山と、チョコンと頭を出す徳舜瞥山。オロフレ山と徳舜瞥山の中間手前に、「ザ・Wホテル」も見える。

一等三角点を持つ、端正な三角形の昆布岳(1,044.9m)。頂上のすぐ左奥に頭を見せているのは、尻別岳(1,107.3m)。

北方向には、右に寿都湾が見えた。小振りな雲から、雨のカーテンが垂れ下がっている。雨の支度をして、12時35分に下山を開始。

固定ロープにも少し頼りながら、慎重に足をおろす。

これから向かう528mポコがある尾根は、ほぼブナの林に覆われている。

三合目のすぐ下から、迂回路を辿ってみた。小さな沢を横切るところ。

最後に、きのこ四態をどうぞ。どれも食べられそうにない(?)。

14時15分に下山終了。林道を700mほど奥に入ったところにある「重滝(しげたき)」を見に行こうとしたら、小雨が降り出したので、またの機会にした。道道9号線沿いのトイレがある駐車帯に戻ったところ、1台の車にパンクが発生していたが、男性陣がテキパキとスペアタイヤに交換。挨拶を済ませて、帰路についた。

空模様は今ひとつだったが適温で風も穏やかなうえ展望が良く、秋の風情を少し感じることができた。

登山口を10時5分に出発。いきなり急登で始まる。

しばらくの間、トドマツの植林地を直登する。

所どころに倒木が横たわっているが、跨ぐなり潜るなり…。

花四態、その①。左上:ツルリンドウ、右上:クロバナヒキオコシ、左下:シラヤマギク、右下:ミヤマアキノキリンソウ。

528mポコの一角にあがると、東側の展望が一気に広がる。休憩をとって、山座同定を楽しむ。東南東の方向、手前に写万部山と周辺の山々、はるか向こうに鷲別岳(室蘭岳)。

北東方向には、右から昆布岳、羊蹄山、ニセコ連山が望まれた。羊蹄山の頂上は、残念ながら雲の中。

花四態、その②。左上:エゾオヤマリンドウ、右上:エゾゴマナ(?)、左下:ヤマハハコ、右下:カワミドリ。

528mポコの尾根上に広がるブナ林。黄葉にはまだ早い。

515mコルの少し手前で、黒松内岳の頂上部と雪崩斜面が全容を現した。

葉や実もどうぞ。左上:ツルアリドオシの葉、右上:ツルシキミの実、左下:ガマズミの実、右下:チシマフウロの葉。

コルから頂上まで、標高差は225m。急なザレ場にはロープが設置されており、足元を確かめながら慎重にゆっくり登る。安全な箇所で振り返って、カメラにポーズのメンバー。

頂上に近づくと、足元が安定して登りやすくなる。

初登頂のメンバー3名が先頭に立って、12時2分に頂上到着。そのメンバーで記念写真。

曇り空ではあるが、道南・道央の山々を、ほぼ見通すことができた。南東の方向には、手前の二股山(568.7m)越しに雲を被った駒ヶ岳(1,131m)。

南方の手前に、美利河丸山(674.1m)。

南南西の方向には、先週に登った雄鉾岳(999.5m)の特異な姿。右山腹の岩峰は、割岩(790m)。

そして、奥に遊楽部岳(1,277m)。

![遊楽部岳[奥] 遊楽部岳[奥]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20200927-Q%E9%BB%92%E6%9D%BE%E5%86%85%E5%B2%B3k%E9%81%8A%E6%A5%BD%E9%83%A8%E5%B2%B3%5B%E5%A5%A5%5Dk.jpg)

南西の方向に、近くの長万部岳(972.6m)。

東南東の方向に目を転じると、手前に写万部山と内浦湾越しに鷲別岳(室蘭岳)。

東方には、低いながら特異な姿の幌扶斯山(読み方は「ホロプスヤマ」で、手前の谷の中にJR小幌駅がある)と、その向こうに有珠山。左にオロフレ山と、チョコンと頭を出す徳舜瞥山。オロフレ山と徳舜瞥山の中間手前に、「ザ・Wホテル」も見える。

一等三角点を持つ、端正な三角形の昆布岳(1,044.9m)。頂上のすぐ左奥に頭を見せているのは、尻別岳(1,107.3m)。

北方向には、右に寿都湾が見えた。小振りな雲から、雨のカーテンが垂れ下がっている。雨の支度をして、12時35分に下山を開始。

固定ロープにも少し頼りながら、慎重に足をおろす。

これから向かう528mポコがある尾根は、ほぼブナの林に覆われている。

三合目のすぐ下から、迂回路を辿ってみた。小さな沢を横切るところ。

最後に、きのこ四態をどうぞ。どれも食べられそうにない(?)。

14時15分に下山終了。林道を700mほど奥に入ったところにある「重滝(しげたき)」を見に行こうとしたら、小雨が降り出したので、またの機会にした。道道9号線沿いのトイレがある駐車帯に戻ったところ、1台の車にパンクが発生していたが、男性陣がテキパキとスペアタイヤに交換。挨拶を済ませて、帰路についた。

空模様は今ひとつだったが適温で風も穏やかなうえ展望が良く、秋の風情を少し感じることができた。

2020年09月22日

9月20日(日) 雄鉾岳

雄鉾岳(999.5m)は渡島半島の中央部に位置する。道南には珍しい岩山で、頂上部の北側~東側に特異な大岩壁・岩峰を形成しているが、南側にはなだらかな笹原が広がっている。登山コースは、沢沿いのやや不明瞭な道、胸を突くような急登、大岩壁基部のトラバース、急なルンゼの登りなど、変化に富む。参加はフリー1名を加えて13名。

登山口を7時10分に出発。

高度があって転落の危険もある小径を慎重に辿って、銀山沢に降りる。10日間ほど続いた雨模様の影響で、水量がやや多くなった流れを慎重に渡る。

身軽なSyさんも慎重に…。

しばらく銀山沢の左岸を辿っていく。小さな滝がかかる箇所では、そこに落ちる小尾根の末端を乗越すようにルートが付けられている。

湿った岩場に、ダイモンジソウの群落。

銀山沢と分かれて雄鉾沢を進んでいると、9時前に雨が降り出した。すぐに止むだろうと思っていたら、幸い10分ほどで上がってくれた。雲の中に、雄鉾岳の岸壁・岩峰が見え隠れ。

ルートテープに導かれて、岩の多い雄鉾沢を左右に渡り返しながら進む。

カナケ沢に入る。鉄分を含むのか、沢水が茶色い。

雲が切れて、大岩壁と青空が見えてきた。これから岩壁の基部に向けて、胸突きの急登が始まる。

急登の上部で見かけたエゾオヤマリンドウ。

岩壁の基部を南東方向にトラバースしていく。右手の岸壁から落石の危険が高いので、なるべく足早に進む。

トラバースが終わると、岩や泥、倒木が詰まった急なルンゼの登りになる。長雨の影響でとても滑りやすくなっており、固定ロープが付けられた所は、これを頼りに一人ずつ慎重に登る。危険個所で写真は撮れない。

ルンゼを登り終えると、そこは別世界のように笹原が広がる「海見平」。その名のとおり、南西方向に日本海が見えた。

南東方向に三角錐形のスルカイ岳(882.3m、頂上に反射板あり)と、遠く乙部岳(1,016.9m、頂上にレーダードームあり)が望めた。

そして、北方向の行く手に頂上。

12時15分、頂上に到着。初登頂のメンバー5名と保護者(?)1名で、集合写真を撮る。

やや強い西風を避けてランチタイムとする。頂上から北西方向に、渡島半島中央部の盟主、遊楽部岳(1,277m)。

その左側、頂上から西北西方向に形の良い冷水岳(1,175m)、右に奥冷水岳(1,143m)、冷水岳の左奥に通称・南白水岳(1,122m)。

北東方向(登ってきた側)に八雲町中心部と内浦湾。旧・八雲町(太平洋側)と旧・熊石町(日本海側)が合併した新・八雲町は、日本国内で唯一、太平洋と日本海に面する町となり、その郡名も二海郡(ふたみぐん)と付けられた。雄鉾岳からも二つの海を見ることができる。写真の中ほどは三角山(741.3m)。

12時45分、頂上を後にして、滑りやすい道を海見平に向けて下りる。

危険個所が連続するルンゼの急な下りを終え、トラバース道に入る所で後続メンバーを待つ。

最後の渡渉も慎重に。

17時10分に下山終了。登山口で挨拶を済ませ、皆さんの満足感も乗せて車ごとに帰宅した。

今回は登り5時間5分、下り4時間25分と、予定より少し遅いペースだった。長雨のあとで滑りやすいため慎重に足を運び、ロープ場も一人ずつ登降するため、人数が多いと時間を要する。今回は参加者を15人以内としたことで、安全な登山を図ることができた。

登山口を7時10分に出発。

高度があって転落の危険もある小径を慎重に辿って、銀山沢に降りる。10日間ほど続いた雨模様の影響で、水量がやや多くなった流れを慎重に渡る。

身軽なSyさんも慎重に…。

しばらく銀山沢の左岸を辿っていく。小さな滝がかかる箇所では、そこに落ちる小尾根の末端を乗越すようにルートが付けられている。

湿った岩場に、ダイモンジソウの群落。

銀山沢と分かれて雄鉾沢を進んでいると、9時前に雨が降り出した。すぐに止むだろうと思っていたら、幸い10分ほどで上がってくれた。雲の中に、雄鉾岳の岸壁・岩峰が見え隠れ。

ルートテープに導かれて、岩の多い雄鉾沢を左右に渡り返しながら進む。

カナケ沢に入る。鉄分を含むのか、沢水が茶色い。

雲が切れて、大岩壁と青空が見えてきた。これから岩壁の基部に向けて、胸突きの急登が始まる。

急登の上部で見かけたエゾオヤマリンドウ。

岩壁の基部を南東方向にトラバースしていく。右手の岸壁から落石の危険が高いので、なるべく足早に進む。

トラバースが終わると、岩や泥、倒木が詰まった急なルンゼの登りになる。長雨の影響でとても滑りやすくなっており、固定ロープが付けられた所は、これを頼りに一人ずつ慎重に登る。危険個所で写真は撮れない。

ルンゼを登り終えると、そこは別世界のように笹原が広がる「海見平」。その名のとおり、南西方向に日本海が見えた。

南東方向に三角錐形のスルカイ岳(882.3m、頂上に反射板あり)と、遠く乙部岳(1,016.9m、頂上にレーダードームあり)が望めた。

そして、北方向の行く手に頂上。

12時15分、頂上に到着。初登頂のメンバー5名と保護者(?)1名で、集合写真を撮る。

やや強い西風を避けてランチタイムとする。頂上から北西方向に、渡島半島中央部の盟主、遊楽部岳(1,277m)。

その左側、頂上から西北西方向に形の良い冷水岳(1,175m)、右に奥冷水岳(1,143m)、冷水岳の左奥に通称・南白水岳(1,122m)。

北東方向(登ってきた側)に八雲町中心部と内浦湾。旧・八雲町(太平洋側)と旧・熊石町(日本海側)が合併した新・八雲町は、日本国内で唯一、太平洋と日本海に面する町となり、その郡名も二海郡(ふたみぐん)と付けられた。雄鉾岳からも二つの海を見ることができる。写真の中ほどは三角山(741.3m)。

12時45分、頂上を後にして、滑りやすい道を海見平に向けて下りる。

危険個所が連続するルンゼの急な下りを終え、トラバース道に入る所で後続メンバーを待つ。

最後の渡渉も慎重に。

17時10分に下山終了。登山口で挨拶を済ませ、皆さんの満足感も乗せて車ごとに帰宅した。

今回は登り5時間5分、下り4時間25分と、予定より少し遅いペースだった。長雨のあとで滑りやすいため慎重に足を運び、ロープ場も一人ずつ登降するため、人数が多いと時間を要する。今回は参加者を15人以内としたことで、安全な登山を図ることができた。

2020年09月18日

9月16日(水) 厚沢部町「レクの森」(山野草探訪)

道南では9月9日の夜から雨や曇りの天気が続き、予定していた白水岳山行も中止になった。函館市内では、この日の朝も一時やや強い雨が降っていたが、厚沢部町方面はほとんど降らないだろうとの予想を立てて出発し、「レクの森」で山野草観察を行った。参加は18名。

厚沢部町に向かう途中から青空が見え出し、道路も乾いてきた。道の駅「あっさぶ」でお目当ての農産物などを買い求めてから、「レクの森」駐車場に集合。10時20分に出発し、畑内川沿いの観察路に向かってバンガロー村を抜ける。久し振りに陽射しを浴びた。

さっそく姿を見せた山野草4態からどうぞ。ツリフネソウ(左上)、キツリフネ(右上)、ミズヒキ(左下)、オクトリカブト?(右下)。

今回の主役、アケボノソウのお出まし。花の直径はおよそ2cmと小さいが、白地の花弁の先端近くに緑色の円形斑が2つ、さらに先端部に多数の紫黒色の細かい点が配置されている。この多数の点を「夜明けの星」に見立てて「曙草」と名付けられたとか。花期は9月~10月なので、枕草子風に言えば「秋はアケボノソウ~」か。主役なので、写真3枚でお披露目。なお、面白いことに2枚目写真の上に写っている花は、花弁と雄しべの数が4つしかない。

続いて姿を見せた山野草4態。タデ科のミゾソバは葉の形が牛の正面顔の輪郭に似ているので別名ウシノヒタイ(左上)、アキノウナギツカミは同じタデ科だが茎に下向きの鋭いトゲが多数あるので、これを手のひらに載せてウナギを握ると滑らずに掴めることから付いた名前だとか。ミゾソバとは葉の形が異なる(右上)、キブシの実(左下)、夏の名残のキツネノボタン(右下)。

川沿いから尾根に取り付くと、別の環境で育つ植生が現れてきた。ツルリンドウの清楚な姿2態。

実を付けた山野草も現れた。小さな水玉のような実を付けたミズタマソウ(左上)、近くにまだ花を付けたミズタマソウも(右上)、水滴を付けたユキザサ(アズキナ)の実(左下)、ルイヨウショウマの実(右下)。

アケボノシュスランの花期は9月~10月。

トチバニンジンの実2態。葉がトチの木のように手のひら状を成す。左側の実は先端側が黒色、柄側が赤色のツートンカラーになっていて面白い。

木の実も現れてきた。トチの実(左上)、ウリノキの濃紺色の実。葉の形がウリに似ていることから付いた名前(右上)、キッコウハグマは五角形状の葉を亀の甲羅に見立てた名前(左下)、キク科のノブキの実(右下)。

観察路の脇に立つヒバの大木「ヒバ爺さん」。

ツバメオモトの実は、宝石のように光沢のある鮮やかな青色。

「ブナ婆さん」に向かって、尾根道をゆっくり進む。

11時35分、ブナの大木「ブナ婆さん」に到着。ここが「レクの森」の最奥になっている。

ランチタイムを取り、付近を散策した。樹林内に、とても目立つツチアケビの実がすっくと立っていた。右の写真は別の場所で撮ったもの。

背は低いが姿の良いミヤマウズラを見つけた。茎が細長い個体はカメラのピントがなかなか花に合わないが、ちんまりとしたこれは恰好の被写体であった。花はクリオネに似ている。葉の模様が鳥の鶉の模様に似ているのが名前の由来とか。敬意を表し、同じ個体で角度を変えた写真を2枚どうぞ。

12時15分、「ブナ婆さん」を出発。別コースで戻る。分岐にある「青年の樹」と名付けられたヒバの大木。樹に「力こぶ」みたいな突起物があるので、そう呼ばれているとのこと。メンバーから、「この大木で『青年』なら、我々は未だ青二才だね」との声も…。

急な斜面をつづら折れに下っていく。また何か見つけたよう。

モミジガサ(左上)、ツクバネソウの実は、まさに羽子板の羽根のよう(右上)、キンセイランの葉と茎(左下)、クルマユリの実(右下)。

途中の樹間から北北東方向に望めた乙部岳の一角・九郎岳(969.8m、中央奥)。

枯れた大木(左側)に穿たれたクマゲラの食痕と巣穴。参加メンバーのS先生によると、クマゲラは木の中に巣を作る時、天敵に襲われた場合を想定して裏口を作っておくとのこと。

ゴールが近づいてきた。ヒメモチ?(左上)、アキノギンリョウソウ(右上)、ウバユリの実(左下)、イワガラミの葉で孵化したセミの抜け殻(右下)。

最後にきのこ類を。赤いキノコ(左上)。エリマキツチグリ(右上)、ホウキタケの仲間(左下)、お椀のように雨水を溜めたきのこ(右下)。

13時15分、駐車場に帰着。

道の駅に移動して、預けた買い物袋を受け取ったり、新たな買い物をしたり、ジェラートやコロッケを食したり…。ここはいつ訪れても楽しい。道の駅で暫しの歓談の後に解散し、車ごとに帰宅した。

短い時間ではあったが久し振りの天気に恵まれて、秋のはしりを堪能することができた。

厚沢部町に向かう途中から青空が見え出し、道路も乾いてきた。道の駅「あっさぶ」でお目当ての農産物などを買い求めてから、「レクの森」駐車場に集合。10時20分に出発し、畑内川沿いの観察路に向かってバンガロー村を抜ける。久し振りに陽射しを浴びた。

さっそく姿を見せた山野草4態からどうぞ。ツリフネソウ(左上)、キツリフネ(右上)、ミズヒキ(左下)、オクトリカブト?(右下)。

今回の主役、アケボノソウのお出まし。花の直径はおよそ2cmと小さいが、白地の花弁の先端近くに緑色の円形斑が2つ、さらに先端部に多数の紫黒色の細かい点が配置されている。この多数の点を「夜明けの星」に見立てて「曙草」と名付けられたとか。花期は9月~10月なので、枕草子風に言えば「秋はアケボノソウ~」か。主役なので、写真3枚でお披露目。なお、面白いことに2枚目写真の上に写っている花は、花弁と雄しべの数が4つしかない。

続いて姿を見せた山野草4態。タデ科のミゾソバは葉の形が牛の正面顔の輪郭に似ているので別名ウシノヒタイ(左上)、アキノウナギツカミは同じタデ科だが茎に下向きの鋭いトゲが多数あるので、これを手のひらに載せてウナギを握ると滑らずに掴めることから付いた名前だとか。ミゾソバとは葉の形が異なる(右上)、キブシの実(左下)、夏の名残のキツネノボタン(右下)。

川沿いから尾根に取り付くと、別の環境で育つ植生が現れてきた。ツルリンドウの清楚な姿2態。

実を付けた山野草も現れた。小さな水玉のような実を付けたミズタマソウ(左上)、近くにまだ花を付けたミズタマソウも(右上)、水滴を付けたユキザサ(アズキナ)の実(左下)、ルイヨウショウマの実(右下)。

アケボノシュスランの花期は9月~10月。

トチバニンジンの実2態。葉がトチの木のように手のひら状を成す。左側の実は先端側が黒色、柄側が赤色のツートンカラーになっていて面白い。

木の実も現れてきた。トチの実(左上)、ウリノキの濃紺色の実。葉の形がウリに似ていることから付いた名前(右上)、キッコウハグマは五角形状の葉を亀の甲羅に見立てた名前(左下)、キク科のノブキの実(右下)。

観察路の脇に立つヒバの大木「ヒバ爺さん」。

ツバメオモトの実は、宝石のように光沢のある鮮やかな青色。

「ブナ婆さん」に向かって、尾根道をゆっくり進む。

11時35分、ブナの大木「ブナ婆さん」に到着。ここが「レクの森」の最奥になっている。

ランチタイムを取り、付近を散策した。樹林内に、とても目立つツチアケビの実がすっくと立っていた。右の写真は別の場所で撮ったもの。

背は低いが姿の良いミヤマウズラを見つけた。茎が細長い個体はカメラのピントがなかなか花に合わないが、ちんまりとしたこれは恰好の被写体であった。花はクリオネに似ている。葉の模様が鳥の鶉の模様に似ているのが名前の由来とか。敬意を表し、同じ個体で角度を変えた写真を2枚どうぞ。

12時15分、「ブナ婆さん」を出発。別コースで戻る。分岐にある「青年の樹」と名付けられたヒバの大木。樹に「力こぶ」みたいな突起物があるので、そう呼ばれているとのこと。メンバーから、「この大木で『青年』なら、我々は未だ青二才だね」との声も…。

急な斜面をつづら折れに下っていく。また何か見つけたよう。

モミジガサ(左上)、ツクバネソウの実は、まさに羽子板の羽根のよう(右上)、キンセイランの葉と茎(左下)、クルマユリの実(右下)。

途中の樹間から北北東方向に望めた乙部岳の一角・九郎岳(969.8m、中央奥)。

枯れた大木(左側)に穿たれたクマゲラの食痕と巣穴。参加メンバーのS先生によると、クマゲラは木の中に巣を作る時、天敵に襲われた場合を想定して裏口を作っておくとのこと。

ゴールが近づいてきた。ヒメモチ?(左上)、アキノギンリョウソウ(右上)、ウバユリの実(左下)、イワガラミの葉で孵化したセミの抜け殻(右下)。

最後にきのこ類を。赤いキノコ(左上)。エリマキツチグリ(右上)、ホウキタケの仲間(左下)、お椀のように雨水を溜めたきのこ(右下)。

13時15分、駐車場に帰着。

道の駅に移動して、預けた買い物袋を受け取ったり、新たな買い物をしたり、ジェラートやコロッケを食したり…。ここはいつ訪れても楽しい。道の駅で暫しの歓談の後に解散し、車ごとに帰宅した。

短い時間ではあったが久し振りの天気に恵まれて、秋のはしりを堪能することができた。

2020年09月10日

9月8日(火) 横津岳~烏帽子岳~袴腰岳(自然観察会)

台風第10号の東側から流れ込む暖湿気により、函館市で9月の日最高気温の高い方から観測史上第5位に当たる31.7℃を記録したこの日、下界の暑さを逃れて横津連峰でノンビリと自然観察を行った。参加は30名。

まず、国土交通省東京航空局の航空路監視レーダーなどが建つ横津岳(1,167m)の頂上から展望を楽しんだ。空気中に浮遊する微小な水滴が多く、すっきりとした見通しは利かなかったが、北西に堂々と聳える駒ヶ岳(1,131m)の姿が美しかった。

駒ヶ岳の右方向、鹿部町方面と噴火湾は海霧に覆われていた。駒ヶ岳の斜面に頭を出すコブは東円山(481.3m)。手前の尾根上に見える白い壁の建物(「函館七飯スノーパーク」ゴンドラ終点駅)のずっと先、雲間から頭を出すのはニセコ連峰の一角か。ゴンドラ終点駅の左に、4人乗り高速リフトの終点駅。

駒ヶ岳の左方向、森町・八雲町方面も海霧が進入している。手前の構造物は、東京航空局の遠隔対空通信施設(対空受信所)。北海道太平洋岸の海霧は水温が低い「千島海流(親潮)」の影響で発生するため、遠く北方の島々と共通して低温多湿の環境で育つ植生を観察することができる。

北東に鹿部丸山(909.2m)。標高の割りに奥深い山で、積雪期は七飯町側の麓から800m超の峰をいくつも越えるため、往路で4時間半程度を要する。今年3月25日の登頂記録は、こちらをどうぞ。

南には函館山と函館市中心部の市街地。

続いて「雲井の沼」を訪れた。横津岳の山頂直下にも関わらず、枯れることなく水を湛えている。やや強い南風により、水面が波立っていた。

気象レーダー観測所の入り口から、烏帽子岳と袴腰岳(右)に向かう縦走路に入る。

10分少々で「第1湿原」に至る。この湿原は近年、乾燥化が進んでいる。

横津岳頂上方面を振り返る。右に函館地方気象台の横津岳気象レーダー観測所、すぐ左後方に航空路監視レーダー、中央に遠隔対空通信施設(対空送信所)、左に陸上自衛隊の横津岳無線中継所。

山野草4態①。ハナイカリ(左上)、「雲井の沼」のスイレン(右上)、チシマフウロの紅葉(左下)、シラタマノキの実(右下)。

山野草4態②。この時期を代表する清楚なエゾオヤマリンドウ。

「第1湿原」を過ぎると、緩い登りにかかる。

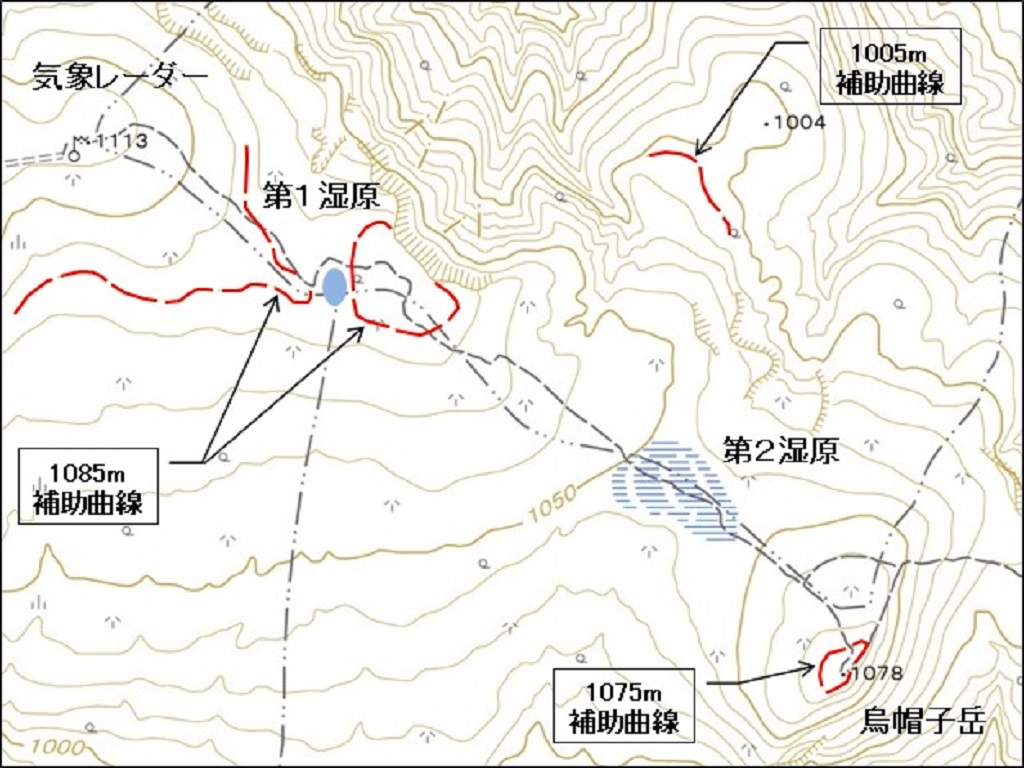

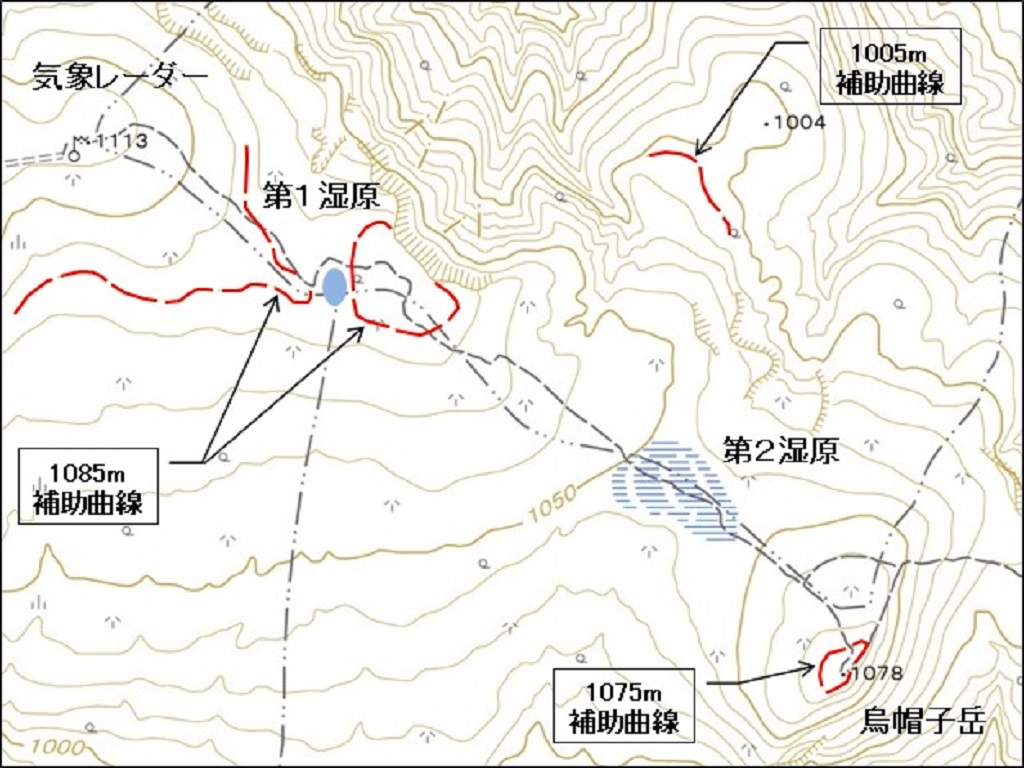

下に示した国土地理院地形図(電子国土Web)には、「第1湿原」付近に細い破線で描かれた2本の「補助曲線」が見える(分かりやすいように赤色でなぞった)。「2万5千分の1」相当の地形図では、平均海面からの高さ10メートルごとに標高の等しい点を結んだ「主曲線」を細い実線で、50メートルごとの「計曲線」を太い実線で描かれている。「補助曲線」は、緩やかに傾斜している(「主曲線」の間隔が広い)ところや複雑な地形をしているところなど、「主曲線」だけでは特徴を表すことが不十分な部分に、地形を分かりやすくするため5メートルの高さを細い破線で表示される。この地形図から、「第1湿原」から先(東方向)に標高差10メートル未満の登り(上の写真)があることが分かる。ちなみに、気象レーダー観測所から「第1湿原」に至るコースは、小さく伸び出す尾根に沿っていることも分かる。

「第2湿原」の小さな沼。この湿原には、エゾオヤマリンドウがたくさん咲いていた。

ここから烏帽子岳(1,078m)に向かう登りにかかる。登山道脇の山野草を眺めながら、ノンビリと進む。

山野草4態③。ミヤマアキノキリンソウ(左上)、ヤマハハコ(右上)、二度咲きしたスミレ[ちょいとピンボケ、ご愛敬](左下)、タカネバラの実(右下)。

烏帽子岳に到着。横津岳と駒ヶ岳(右)を振り返る。画面中央のやや褐色がかった平地が「第2湿原」。

山野草4態④。ツリガネニンジン(左上)、ツルリンドウの花と実(右上)、ネジバナ(左下)、トリカブト(右下)。

18名が、函館市最高峰の袴腰岳(1,108.4m)に向かう。

袴腰岳(右)まで標高差約80メートルを下降し、約110メートルを登り返す。左奥は泣面山(834.9m、本峰は左側)。

袴腰岳の登りから烏帽子岳を振り返る。雲が低く垂れこめてきた。にわか雨が気に掛かる。

袴腰岳頂上で短めのランチタイムを取り、烏帽子岳往復組を追って引き返す。「第1湿原」付近の登山道は、渡島総合振興局東部森林室によって綺麗に整備されていた。

山野草ほか4態⑤。クジャクチョウは翅の表側にクジャクの飾り羽のような大きな目玉模様(眼状紋)を持つ(左上)、アラゲハンゴンソウは北アメリカ原産(メリーランド州の州花)で英名は「black-eyed Susan(黒い目をしたスーザン)」だとか(右上)、フユノハナワラビ(左下)、卵のうを抱えた雌蜘蛛(右下)。

登山道路を少し外れた場所に立つ「弘法大師像」。白と金で綺麗に彩色されていた。すぐ脇には、お不動さんも。

横津岳頂上の航空路監視レーダードームを背景に、登山道路の丁字路で横に広がって全体写真。

誰が誰やら?

下界の暑さをよそに、のんびりユックリ爽やかに、自然を十分に満喫することができた。この企画は来年も是非実施したい。

なお、前年7月に実施した自然観察会の様子は、こちらをどうぞ。

まず、国土交通省東京航空局の航空路監視レーダーなどが建つ横津岳(1,167m)の頂上から展望を楽しんだ。空気中に浮遊する微小な水滴が多く、すっきりとした見通しは利かなかったが、北西に堂々と聳える駒ヶ岳(1,131m)の姿が美しかった。

駒ヶ岳の右方向、鹿部町方面と噴火湾は海霧に覆われていた。駒ヶ岳の斜面に頭を出すコブは東円山(481.3m)。手前の尾根上に見える白い壁の建物(「函館七飯スノーパーク」ゴンドラ終点駅)のずっと先、雲間から頭を出すのはニセコ連峰の一角か。ゴンドラ終点駅の左に、4人乗り高速リフトの終点駅。

駒ヶ岳の左方向、森町・八雲町方面も海霧が進入している。手前の構造物は、東京航空局の遠隔対空通信施設(対空受信所)。北海道太平洋岸の海霧は水温が低い「千島海流(親潮)」の影響で発生するため、遠く北方の島々と共通して低温多湿の環境で育つ植生を観察することができる。

北東に鹿部丸山(909.2m)。標高の割りに奥深い山で、積雪期は七飯町側の麓から800m超の峰をいくつも越えるため、往路で4時間半程度を要する。今年3月25日の登頂記録は、こちらをどうぞ。

南には函館山と函館市中心部の市街地。

続いて「雲井の沼」を訪れた。横津岳の山頂直下にも関わらず、枯れることなく水を湛えている。やや強い南風により、水面が波立っていた。

気象レーダー観測所の入り口から、烏帽子岳と袴腰岳(右)に向かう縦走路に入る。

10分少々で「第1湿原」に至る。この湿原は近年、乾燥化が進んでいる。

横津岳頂上方面を振り返る。右に函館地方気象台の横津岳気象レーダー観測所、すぐ左後方に航空路監視レーダー、中央に遠隔対空通信施設(対空送信所)、左に陸上自衛隊の横津岳無線中継所。

山野草4態①。ハナイカリ(左上)、「雲井の沼」のスイレン(右上)、チシマフウロの紅葉(左下)、シラタマノキの実(右下)。

山野草4態②。この時期を代表する清楚なエゾオヤマリンドウ。

「第1湿原」を過ぎると、緩い登りにかかる。

下に示した国土地理院地形図(電子国土Web)には、「第1湿原」付近に細い破線で描かれた2本の「補助曲線」が見える(分かりやすいように赤色でなぞった)。「2万5千分の1」相当の地形図では、平均海面からの高さ10メートルごとに標高の等しい点を結んだ「主曲線」を細い実線で、50メートルごとの「計曲線」を太い実線で描かれている。「補助曲線」は、緩やかに傾斜している(「主曲線」の間隔が広い)ところや複雑な地形をしているところなど、「主曲線」だけでは特徴を表すことが不十分な部分に、地形を分かりやすくするため5メートルの高さを細い破線で表示される。この地形図から、「第1湿原」から先(東方向)に標高差10メートル未満の登り(上の写真)があることが分かる。ちなみに、気象レーダー観測所から「第1湿原」に至るコースは、小さく伸び出す尾根に沿っていることも分かる。

「第2湿原」の小さな沼。この湿原には、エゾオヤマリンドウがたくさん咲いていた。

ここから烏帽子岳(1,078m)に向かう登りにかかる。登山道脇の山野草を眺めながら、ノンビリと進む。

山野草4態③。ミヤマアキノキリンソウ(左上)、ヤマハハコ(右上)、二度咲きしたスミレ[ちょいとピンボケ、ご愛敬](左下)、タカネバラの実(右下)。

烏帽子岳に到着。横津岳と駒ヶ岳(右)を振り返る。画面中央のやや褐色がかった平地が「第2湿原」。

山野草4態④。ツリガネニンジン(左上)、ツルリンドウの花と実(右上)、ネジバナ(左下)、トリカブト(右下)。

18名が、函館市最高峰の袴腰岳(1,108.4m)に向かう。

袴腰岳(右)まで標高差約80メートルを下降し、約110メートルを登り返す。左奥は泣面山(834.9m、本峰は左側)。

袴腰岳の登りから烏帽子岳を振り返る。雲が低く垂れこめてきた。にわか雨が気に掛かる。

袴腰岳頂上で短めのランチタイムを取り、烏帽子岳往復組を追って引き返す。「第1湿原」付近の登山道は、渡島総合振興局東部森林室によって綺麗に整備されていた。

山野草ほか4態⑤。クジャクチョウは翅の表側にクジャクの飾り羽のような大きな目玉模様(眼状紋)を持つ(左上)、アラゲハンゴンソウは北アメリカ原産(メリーランド州の州花)で英名は「black-eyed Susan(黒い目をしたスーザン)」だとか(右上)、フユノハナワラビ(左下)、卵のうを抱えた雌蜘蛛(右下)。

登山道路を少し外れた場所に立つ「弘法大師像」。白と金で綺麗に彩色されていた。すぐ脇には、お不動さんも。

横津岳頂上の航空路監視レーダードームを背景に、登山道路の丁字路で横に広がって全体写真。

誰が誰やら?

下界の暑さをよそに、のんびりユックリ爽やかに、自然を十分に満喫することができた。この企画は来年も是非実施したい。

なお、前年7月に実施した自然観察会の様子は、こちらをどうぞ。

2020年09月07日

9月6日(日) 海向山(八幡川コース)

八幡川コースは、海向山(569.4m)に向かうコースの中では多少の変化が楽しめる。雨で中止した8月9日から、再び設定した。参加は26名。

函館市(旧椴法華村)新八幡町から八幡川コース登山口に上がる林道は、改修工事のため標高100m付近で通行止めとなっていた。工事車両の迷惑にならないよう道路脇や枝道に車を止め、準備を整える。低い雲が垂れ込めるなか、9時10分に出発。

林道脇で見られたミヤマウズラ。葉の模様が鳥の「鶉」の模様に似ていることから名付けられた。

登山道に入ると、樹林帯にギンリョウソウやツルリンドウの花。

C260付近で枝沢を越える。太い倒木が登山道を塞いでいたので、くぐったりまたいだり(見栄を張って)…。

C300付近でコースを外れて崩落地を下り、八幡川上流部を渡って対岸の急斜面トラバース道に入る。

冬と夏を越したアキノギンリョウソウ。

しばらくの間、ほぼ平坦な疎林帯を辿る。

「賽ノ河原」駐車場から海向山に向かう登山道に合流し、海向山周回コースの分岐で休憩。右回り(時計回り)コースをとって456m峰に向かう。

456m峰の肩に咲いていたエゾシオガマの花。

456m峰に到着。雲が消散せず、函館方面の下海岸、「しょっぱい川」の津軽海峡、左後方の恵山など、景色は見られなかった。

456m峰の下りで見かけたツリガネニンジンの花と実。

C400コルに下りてから、海向山の頂上に向かって登り返す。岩が湿っていて滑りやすい。

頂上の手前、トウゲブキの花がまだ少し残っていた。

11時45分、山頂に到着したが、やはり雲の中。密な状態を避けるため、すぐに通称「恵山展望レストラン」に向かう。

初めて八幡川コース経由で到達したメンバーだけで写真を撮る。

頂上付近で見られたヤマハハコとミヤマアキノキリンソウ(別名:コガネギク)か。

![ミヤマアキノキリンソウ[コガネギク]? ミヤマアキノキリンソウ[コガネギク]?](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20200906-R%E6%B5%B7%E5%90%91%E5%B1%B1%E3%83%BB%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%B7%9D%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9k%E3%83%9F%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%82%A6%5B%E3%82%B3%E3%82%AC%E3%83%8D%E3%82%AE%E3%82%AF%5D%EF%BC%9Fk.jpg)

山頂から右回りコースを少し下がり、通称「恵山展望レストラン」でランチタイムとする。正面に見えるはずの恵山も雲の中。一輪のアザミが彩を添えてくれた。

25分間少々のランチタイムを終え、12時25分に下山を開始。湿った土で滑りやすい急な下り道をゆっくり慎重に辿っていく。

急な下りを終えて、樹林帯の緩やかな道を進む、

周回コースの分岐に着く手前から、想定しなかった雨がポツポツと降ってきた。幸いひどく濡れるほどでもなかったが、雨具を被ったり傘をさしたりするメンバーも…。登山口を過ぎて工事中の林道を下っていく。

14時ちょうど、標高100m付近に止めた車列に到着して下山終了。挨拶を簡単に済ませ、車ごとに解散した。

展望は得られなかったが、8月16日の袴腰岳(新中野ダムコース)以来、久し振りの山歩きを楽しむことができた(8月23日の尾札部川・沢歩きを除く)。

函館市(旧椴法華村)新八幡町から八幡川コース登山口に上がる林道は、改修工事のため標高100m付近で通行止めとなっていた。工事車両の迷惑にならないよう道路脇や枝道に車を止め、準備を整える。低い雲が垂れ込めるなか、9時10分に出発。

林道脇で見られたミヤマウズラ。葉の模様が鳥の「鶉」の模様に似ていることから名付けられた。

登山道に入ると、樹林帯にギンリョウソウやツルリンドウの花。

C260付近で枝沢を越える。太い倒木が登山道を塞いでいたので、くぐったりまたいだり(見栄を張って)…。

C300付近でコースを外れて崩落地を下り、八幡川上流部を渡って対岸の急斜面トラバース道に入る。

冬と夏を越したアキノギンリョウソウ。

しばらくの間、ほぼ平坦な疎林帯を辿る。

「賽ノ河原」駐車場から海向山に向かう登山道に合流し、海向山周回コースの分岐で休憩。右回り(時計回り)コースをとって456m峰に向かう。

456m峰の肩に咲いていたエゾシオガマの花。

456m峰に到着。雲が消散せず、函館方面の下海岸、「しょっぱい川」の津軽海峡、左後方の恵山など、景色は見られなかった。

456m峰の下りで見かけたツリガネニンジンの花と実。

C400コルに下りてから、海向山の頂上に向かって登り返す。岩が湿っていて滑りやすい。

頂上の手前、トウゲブキの花がまだ少し残っていた。

11時45分、山頂に到着したが、やはり雲の中。密な状態を避けるため、すぐに通称「恵山展望レストラン」に向かう。

初めて八幡川コース経由で到達したメンバーだけで写真を撮る。

頂上付近で見られたヤマハハコとミヤマアキノキリンソウ(別名:コガネギク)か。

![ミヤマアキノキリンソウ[コガネギク]? ミヤマアキノキリンソウ[コガネギク]?](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20200906-R%E6%B5%B7%E5%90%91%E5%B1%B1%E3%83%BB%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%B7%9D%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9k%E3%83%9F%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%82%A6%5B%E3%82%B3%E3%82%AC%E3%83%8D%E3%82%AE%E3%82%AF%5D%EF%BC%9Fk.jpg)

山頂から右回りコースを少し下がり、通称「恵山展望レストラン」でランチタイムとする。正面に見えるはずの恵山も雲の中。一輪のアザミが彩を添えてくれた。

25分間少々のランチタイムを終え、12時25分に下山を開始。湿った土で滑りやすい急な下り道をゆっくり慎重に辿っていく。

急な下りを終えて、樹林帯の緩やかな道を進む、

周回コースの分岐に着く手前から、想定しなかった雨がポツポツと降ってきた。幸いひどく濡れるほどでもなかったが、雨具を被ったり傘をさしたりするメンバーも…。登山口を過ぎて工事中の林道を下っていく。

14時ちょうど、標高100m付近に止めた車列に到着して下山終了。挨拶を簡単に済ませ、車ごとに解散した。

展望は得られなかったが、8月16日の袴腰岳(新中野ダムコース)以来、久し振りの山歩きを楽しむことができた(8月23日の尾札部川・沢歩きを除く)。

2020年09月04日

9月2日(水) 9月例会

8月29日(土)北斗市がなんと最高気温34℃をマークしました。コロナもですが熱中症にも要注意ですね。天気がコロコロ変わって曇りだらけの週間天気予報とにらめっこの8月でした。爽やかな9月となるのでしょうか・・・・

8月の行事報告

8月9日(日)・・・・・・海向山・八幡川コース

悪天候予想のため中止

8月16日(日)・・・・・・袴腰岳・新中野ダムコース

30℃に近い気温であったが、早めの出発で、爽やかな山行であった。

8月18日(火)・・・・・・尾札部川・下見

機械3台で、取り付きの林道600mの草刈りもあわせて行った。

8月23日(日)・・・・・・尾札部川・沢歩きー自然部

例年より水量が少なく、ゆっくりと岸辺の植物や、苔むした岩などを愛でながら順調な沢歩きができた。

8月30日(日)・・・・・・長万部岳

悪天候予想のため中止

9月の行事予定

海向山(八幡川コース) 横津岳 白水岳

厚沢部・レクの森 雄鉾岳 黒松内岳 当別丸山

学 習 会

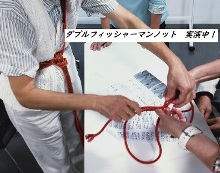

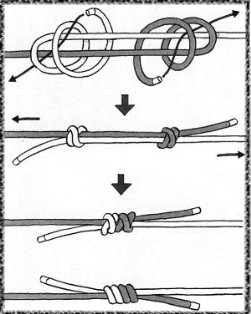

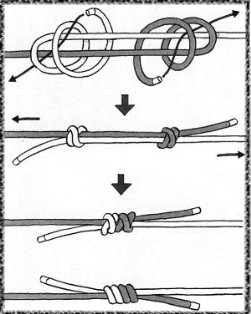

ロープワーク2回目

前回の簡易チェストハーネスとカラビナを使い、

急な斜面をトラバースするときのロープワークについて。

8月の行事報告

8月9日(日)・・・・・・海向山・八幡川コース

悪天候予想のため中止

8月16日(日)・・・・・・袴腰岳・新中野ダムコース

30℃に近い気温であったが、早めの出発で、爽やかな山行であった。

8月18日(火)・・・・・・尾札部川・下見

機械3台で、取り付きの林道600mの草刈りもあわせて行った。

8月23日(日)・・・・・・尾札部川・沢歩きー自然部

例年より水量が少なく、ゆっくりと岸辺の植物や、苔むした岩などを愛でながら順調な沢歩きができた。

8月30日(日)・・・・・・長万部岳

悪天候予想のため中止

9月の行事予定

海向山(八幡川コース) 横津岳 白水岳

厚沢部・レクの森 雄鉾岳 黒松内岳 当別丸山

学 習 会

ロープワーク2回目

前回の簡易チェストハーネスとカラビナを使い、

急な斜面をトラバースするときのロープワークについて。