2021年03月30日

3月28日(日) 鹿部丸山

昨年に続いて、横津岳頂上から北方に流れ下る精進川(折戸川支流)東側尾根を利用して、鹿部丸山(909.2m)を訪れた。数日来の暖かさによる雪解けで笹薮が出ているかも知れないことと、低気圧の接近で雨の降り出しが予報より早まることを心配していたが、結果的には杞憂であった。参加は最近になく少ない5名。

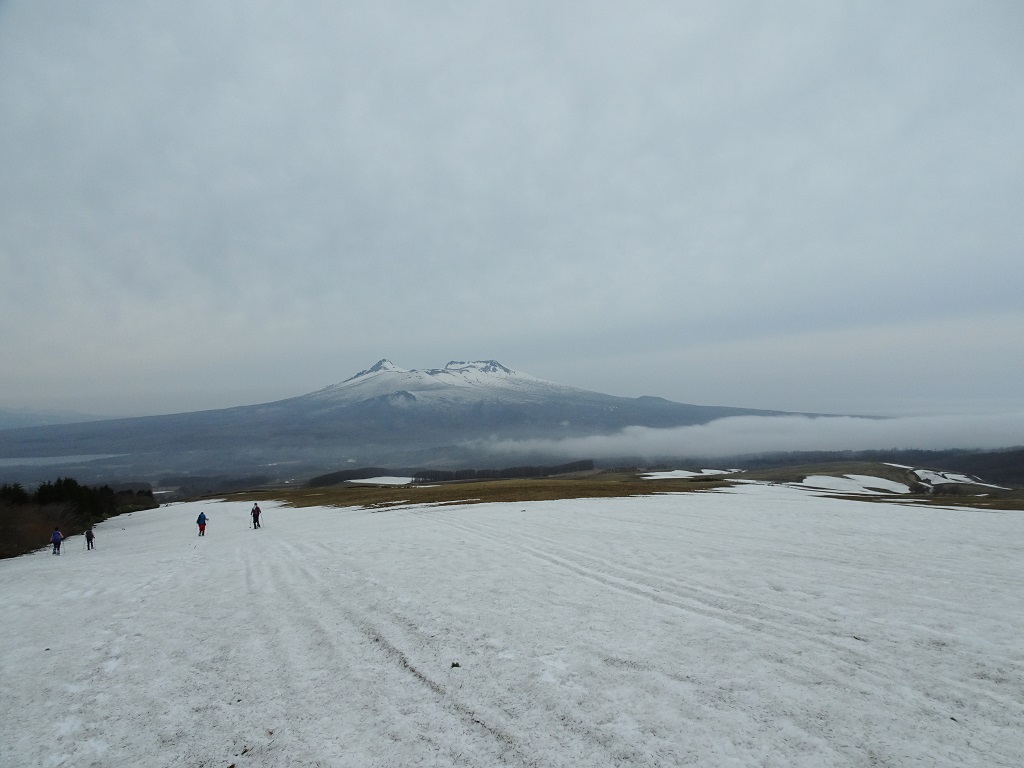

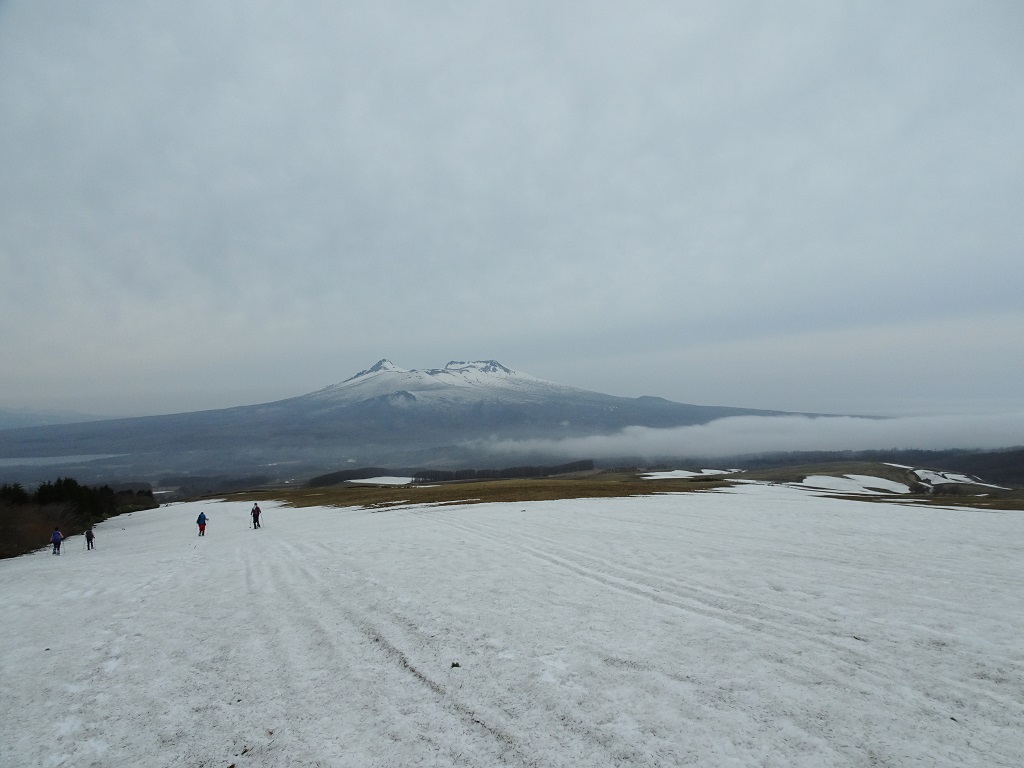

精進川林道のC350付近にある変則十字路近くの路肩に車2台を止め、6時55分に出発。太平洋からの海霧に覆われた牧草地を上がっていく。

牧草地の上部から振り返ると、霧の上に駒ヶ岳(1,131m)の頂部が現れた。

C470付近で樹林帯に入る。C620付近の古い林道を過ぎた尾根から、雲海(海霧)に浮かぶ駒ヶ岳の幻想的な姿を楽しむ。空には高積雲が広がっているが、青空も覗いている。

846m峰手前の尾根を登る。ここまでの間、コース上の雪は心配したほど少なくはなかった。

出発から2時間10分ほどで、最初のピーク・846m峰に到着。雨鱒川を挟んで、鹿部丸山を望む。あそこまで、右手に見える880m峰などを越えていく。

846m峰を下りて883m峰(右前方)に向かう途中、広い鞍部から袴腰岳(1,108.4m)を望む。

883m峰を越えて、次の894m峰の肩から、レーダー・無線施設群を載せた横津岳(1,167m)を仰ぐ。

空に広がる高積雲の密度と厚みが増してきた。その雲の中を飛行機が通ったあと、細長い白線を描く通常の飛行機雲と逆に、雲が筋状に薄くなっているように見えた。いわゆる「消滅飛行機雲」かもしれない。

ここから進行方向を左に120度変えて、鹿部丸山に続く支尾根に入る。880m峰までのコルに向かう急な下りの手前で、マユミのドライフラワーとオオカメノキの冬芽を見つけた。

880m峰手前のコルを進む。880m峰の右奥に、鹿部丸山の南端岩塔が見える。

880m峰の広い頂上一角の雪原で、枝を堂々と広げたダケカンバの巨木「ダケ爺」が、今年も出迎えてくれた。

左手(北西方向)に駒ヶ岳が美しい。

鹿部丸山直下の最終コルに向かって緩く下る。南端岩塔が近づいてきた。

最終コルから標高差70mほどを登り返すと、南端岩塔に達する。岩塔の向こう(南東方向)に、古部丸山など亀田半島の山々が見渡せた。

鹿部丸山の頂部は広い雪原となっている。弱い噴気の影響で多数の「落とし穴」が隠れているため、なるべく端の樹林近くにコースをとって進む。北端岩塔の右奥、小高い雪面が頂上。積雪は昨年の訪問時より、1メートルほど少ない。

11時15分、頂上(三等三角点「丸山」)に到着(登り:4時間20分)。昨年3月25日に設置した、当クラブ・Ymさん手製の山名標識が出迎えてくれた。全体集合写真を撮ってから、ランチタイムとする。

頂上からの展望をどうぞ。まず、東に熊泊山(817.9m、手前)と泣面山(834.9m)。

![熊泊山と泣面山[奥] 熊泊山と泣面山[奥]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210328-S%E9%B9%BF%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E7%86%8A%E6%B3%8A%E5%B1%B1%E3%81%A8%E6%B3%A3%E9%9D%A2%E5%B1%B1%5B%E5%A5%A5%5Dk.jpg)

南東には一等三角点を持つ三角形の古部丸山(691.0m)と、ドーム状の恵山(617.6m)。

南西は、広い雪原の向こうに横津岳(1,167m)。雪面に点在する黒っぽい部分は「落とし穴」。

その左手に続く、烏帽子岳(1,078m、中央の白い山)と袴腰岳(1,108.4m、左)。

![袴腰岳と烏帽子岳[中央の雪山] 袴腰岳と烏帽子岳[中央の雪山]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210328-V%E9%B9%BF%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E8%A2%B4%E8%85%B0%E5%B2%B3%E3%81%A8%E7%83%8F%E5%B8%BD%E5%AD%90%E5%B2%B3%5B%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%81%AE%E9%9B%AA%E5%B1%B1%5Dk.jpg)

お供え餅のような北端岩塔で、もう一度全体集合写真を撮って11時55分、頂上を後にする。

鹿部丸山の下りから、精進川東側尾根越し(左は846m峰)に、うっすらと遊楽部岳(1,277m)が望めた。

880m峰を下りたコルの先、下山時で最も急な「登り」が待ち構えている。

復路、最後の全体写真を撮る。ここからは下るだけ。マスクの下の表情は如何に。

朝よりも海霧の進入が後退し、大沼も見える。牧草地の下端は地表面が広がってきた。

14時50分、精進川林道C350付近に到着して下山終了(下り:2時間55分)。コロナ禍の収束が見通せない状況であるが、自然の中に身を置くことができた。

現地で挨拶を済ませ、帰宅の途に就いた。

精進川林道のC350付近にある変則十字路近くの路肩に車2台を止め、6時55分に出発。太平洋からの海霧に覆われた牧草地を上がっていく。

牧草地の上部から振り返ると、霧の上に駒ヶ岳(1,131m)の頂部が現れた。

C470付近で樹林帯に入る。C620付近の古い林道を過ぎた尾根から、雲海(海霧)に浮かぶ駒ヶ岳の幻想的な姿を楽しむ。空には高積雲が広がっているが、青空も覗いている。

846m峰手前の尾根を登る。ここまでの間、コース上の雪は心配したほど少なくはなかった。

出発から2時間10分ほどで、最初のピーク・846m峰に到着。雨鱒川を挟んで、鹿部丸山を望む。あそこまで、右手に見える880m峰などを越えていく。

846m峰を下りて883m峰(右前方)に向かう途中、広い鞍部から袴腰岳(1,108.4m)を望む。

883m峰を越えて、次の894m峰の肩から、レーダー・無線施設群を載せた横津岳(1,167m)を仰ぐ。

空に広がる高積雲の密度と厚みが増してきた。その雲の中を飛行機が通ったあと、細長い白線を描く通常の飛行機雲と逆に、雲が筋状に薄くなっているように見えた。いわゆる「消滅飛行機雲」かもしれない。

ここから進行方向を左に120度変えて、鹿部丸山に続く支尾根に入る。880m峰までのコルに向かう急な下りの手前で、マユミのドライフラワーとオオカメノキの冬芽を見つけた。

880m峰手前のコルを進む。880m峰の右奥に、鹿部丸山の南端岩塔が見える。

880m峰の広い頂上一角の雪原で、枝を堂々と広げたダケカンバの巨木「ダケ爺」が、今年も出迎えてくれた。

左手(北西方向)に駒ヶ岳が美しい。

鹿部丸山直下の最終コルに向かって緩く下る。南端岩塔が近づいてきた。

最終コルから標高差70mほどを登り返すと、南端岩塔に達する。岩塔の向こう(南東方向)に、古部丸山など亀田半島の山々が見渡せた。

鹿部丸山の頂部は広い雪原となっている。弱い噴気の影響で多数の「落とし穴」が隠れているため、なるべく端の樹林近くにコースをとって進む。北端岩塔の右奥、小高い雪面が頂上。積雪は昨年の訪問時より、1メートルほど少ない。

11時15分、頂上(三等三角点「丸山」)に到着(登り:4時間20分)。昨年3月25日に設置した、当クラブ・Ymさん手製の山名標識が出迎えてくれた。全体集合写真を撮ってから、ランチタイムとする。

頂上からの展望をどうぞ。まず、東に熊泊山(817.9m、手前)と泣面山(834.9m)。

![熊泊山と泣面山[奥] 熊泊山と泣面山[奥]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210328-S%E9%B9%BF%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E7%86%8A%E6%B3%8A%E5%B1%B1%E3%81%A8%E6%B3%A3%E9%9D%A2%E5%B1%B1%5B%E5%A5%A5%5Dk.jpg)

南東には一等三角点を持つ三角形の古部丸山(691.0m)と、ドーム状の恵山(617.6m)。

南西は、広い雪原の向こうに横津岳(1,167m)。雪面に点在する黒っぽい部分は「落とし穴」。

その左手に続く、烏帽子岳(1,078m、中央の白い山)と袴腰岳(1,108.4m、左)。

![袴腰岳と烏帽子岳[中央の雪山] 袴腰岳と烏帽子岳[中央の雪山]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210328-V%E9%B9%BF%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E8%A2%B4%E8%85%B0%E5%B2%B3%E3%81%A8%E7%83%8F%E5%B8%BD%E5%AD%90%E5%B2%B3%5B%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%81%AE%E9%9B%AA%E5%B1%B1%5Dk.jpg)

お供え餅のような北端岩塔で、もう一度全体集合写真を撮って11時55分、頂上を後にする。

鹿部丸山の下りから、精進川東側尾根越し(左は846m峰)に、うっすらと遊楽部岳(1,277m)が望めた。

880m峰を下りたコルの先、下山時で最も急な「登り」が待ち構えている。

復路、最後の全体写真を撮る。ここからは下るだけ。マスクの下の表情は如何に。

朝よりも海霧の進入が後退し、大沼も見える。牧草地の下端は地表面が広がってきた。

14時50分、精進川林道C350付近に到着して下山終了(下り:2時間55分)。コロナ禍の収束が見通せない状況であるが、自然の中に身を置くことができた。

現地で挨拶を済ませ、帰宅の途に就いた。

2021年03月18日

3月17日(水) スボリコ山と釜谷富士

函館市(旧・戸井町)釜谷町地区にある304m峰は、戸井町史に「スボリコ山」と記載されているが、名前の由来は分かっていないらしい。戸井の海岸から6~7km入った内陸に、林業の方などには「山の神」として、戸井の漁師さんには「大漁の神」として大切に信仰されている丸山龍神宮の山(函館市蛾眉野町地区)があり、かつては戸井からもスボリコ山を越えて丸山龍神宮に至る参拝道が整備されていたそうである。

函館市在住で歴史的古道を探訪されているMさんに教えを乞うて今回初めてこの山を訪れ、隣りの釜谷富士(243m)と組み合わせて春の気配を探してみた。参加は21名。

【プロローグ】

スボリコ山(右奥)は釜谷富士(左)のすぐ北側にあって、東側の釜谷漁港付近から見ると釜谷富士以上に富士山っぽい。正規の登山コースはないが、山の西側に前記の参拝道が残っている。2月27日、Mさんに案内してもらった下見時の様子は、こちらのブログをどうぞ。

![東面から釜谷富士[左]とスボリコ山 東面から釜谷富士[左]とスボリコ山](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210317-A%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1k%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%ABk%E6%9D%B1%E9%9D%A2%E3%81%8B%E3%82%89%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%AB%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1k.jpg)

【さて、本題】

入り口が施錠された小安中央会館の駐車場に車を置かせてもらい、雪がちらつく中を9時23分に出発。高屋敷川に沿う林道を650mほど入る。途中の農地から北東に、これから辿る尾根とスボリコ山(右奥)を仰ぐ。

![辿る尾根とスボリコ山[右奥] 辿る尾根とスボリコ山[右奥]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210317-B%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1k%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%ABk%E8%BE%BF%E3%82%8B%E5%B0%BE%E6%A0%B9%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1%5B%E5%8F%B3%E5%A5%A5%5Dk.jpg)

その右手(東側)には、丸くどっしりした姿の釜谷富士。釜谷漁港付近から見る三角形の山容とまったく異なる。

林道はゲート(C60付近)で行き止まりになっており、少し先の右手谷筋を登っていく。登山道はないが、鹿の生息数が多いためか下草は短く歩きやすい。

この日は北海道西海上で動きが遅くなった低気圧を回って西から雪雲が流れ込んだため、うっすらと雪が積もった。針葉樹の枝に積もった雪のデコレーション。

谷から小尾根をゆっくり登って約30分、C193付近の尾根稜線に到着して休憩をとる。ちらついていた雪は、ほぼ上がった。

213mポコに向かう途中で見つけたフキノトウ。

辿る尾根稜線は、樹枝に付着した雪で花盛りであった。

ツツジの木も雪花を纏って美しい。

開き始めたナニワズの蕾も、今日は閉じている。

尾根上にある二つのコブを越えたり巻いたりして、C190付近から最後の登りになる。最初の下見時は左側(北側)の谷から上がる参拝道らしい踏み跡をたどったが、今回は小さな尾根を直登気味に登った。

やや急な登りであるが、雪を被ったナニワズなどを眺めながらゆっくり登ると、頂上稜線が近づいてきた。

頂上稜線は陽当たりが良いためか、至る所で福寿草の蕾が膨らんでいた。ただし、咲き始めた花も今日は休眠。

11時18分、スボリコ山の頂上に到着(登り1時間55分)。2月27日に設置した、当クラブ・Ymさん手製の山名標識が出迎えてくれた。

特に東側が切れ落ちた狭い頂上で、何とか全体集合写真を撮った。

![スボリコ山頂上で全体写真[足りないような…落ちたか] スボリコ山頂上で全体写真[足りないような…落ちたか]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210317-O%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1k%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%ABk%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%86%99%E7%9C%9F%5B%E8%B6%B3%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E2%80%A6%E8%90%BD%E3%81%A1%E3%81%9F%E3%81%8B%5Dk.jpg)

短い滞在で頂上を後にして、釜谷富士に向かう。辿ってきた稜線を少し戻り、南西~南に向かう尾根を下っていくと、かすかな踏み跡も現れてくる。樹林帯が途切れると、釜谷富士の頂部が見えてきた。

左手(南東方向)には、釜谷漁港から南東に続く海岸線と、電波塔が建つ汐首山が見えた。

スボリコ山と釜谷富士の間、C170鞍部に到着。広い草原になっていて、鹿の落とし物(チョコボール?)が多い。

鞍部から振り返ったスボリコ山(頂上は右端)。

同じく左手(北西方向)には、辿ってきた里山のような尾根が望めた。奥は、石山(石崎地主海神社の東方)など300m級の山々。

釜谷富士に向かう急な登りに掛かると、ベニチャワンタケ(?)と福寿草のコラボレーションが。

釜谷富士頂上は南北に細長く、東西が切れ落ちた岩稜状になっているので、30mほど手前の安全な場所から5名ずつのグループで入れ替わりながら頂上に立った。頂上の山名標識は二つ。

![釜谷富士頂上の山名標識②[2021年3月12日撮影] 釜谷富士頂上の山名標識②[2021年3月12日撮影]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210317-W%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1k%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%ABk%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%B1%B1%E9%A0%82%E6%A8%99%E8%AD%98%E2%91%A1k.jpg)

頂上から西の下海岸と函館山を望む。

鞍部へ戻る時に見つけた、西風で吹き付いた雪がV字状に残った樹木。

鞍部に戻って冷たい西風を避け、小尾根の陰で遅めのランチタイムとする(20分間)。

メンバーのIkさんが、2020年12月6日の川汲台場山に続いて鹿の落とし角を発見。

スボリコ山を背景に全体集合写真を撮って、12時55分に下山開始。

鞍部から国道278号線に出て13時35分、小安中央会館に到着。参加メンバー全員の到着と安全を確認し、挨拶を済ませて解散した。

函館市内では明け方から雪やみぞれ、午後には雨に変わる天気であったが、太平洋に近い旧・戸井町では山歩きに大きな支障がある天気ではなかった。ただ西風が冷たく、「寒の戻り」を体感した。

初めて会山行で企画したコースであったが、地形の変化に富んで歩きやすく、山野草も割合多くて楽しめそうな里山であった。情報提供と下見案内をして下さったMさんに感謝します。

函館市在住で歴史的古道を探訪されているMさんに教えを乞うて今回初めてこの山を訪れ、隣りの釜谷富士(243m)と組み合わせて春の気配を探してみた。参加は21名。

【プロローグ】

スボリコ山(右奥)は釜谷富士(左)のすぐ北側にあって、東側の釜谷漁港付近から見ると釜谷富士以上に富士山っぽい。正規の登山コースはないが、山の西側に前記の参拝道が残っている。2月27日、Mさんに案内してもらった下見時の様子は、こちらのブログをどうぞ。

![東面から釜谷富士[左]とスボリコ山 東面から釜谷富士[左]とスボリコ山](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210317-A%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1k%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%ABk%E6%9D%B1%E9%9D%A2%E3%81%8B%E3%82%89%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%AB%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1k.jpg)

【さて、本題】

入り口が施錠された小安中央会館の駐車場に車を置かせてもらい、雪がちらつく中を9時23分に出発。高屋敷川に沿う林道を650mほど入る。途中の農地から北東に、これから辿る尾根とスボリコ山(右奥)を仰ぐ。

![辿る尾根とスボリコ山[右奥] 辿る尾根とスボリコ山[右奥]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210317-B%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1k%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%ABk%E8%BE%BF%E3%82%8B%E5%B0%BE%E6%A0%B9%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1%5B%E5%8F%B3%E5%A5%A5%5Dk.jpg)

その右手(東側)には、丸くどっしりした姿の釜谷富士。釜谷漁港付近から見る三角形の山容とまったく異なる。

林道はゲート(C60付近)で行き止まりになっており、少し先の右手谷筋を登っていく。登山道はないが、鹿の生息数が多いためか下草は短く歩きやすい。

この日は北海道西海上で動きが遅くなった低気圧を回って西から雪雲が流れ込んだため、うっすらと雪が積もった。針葉樹の枝に積もった雪のデコレーション。

谷から小尾根をゆっくり登って約30分、C193付近の尾根稜線に到着して休憩をとる。ちらついていた雪は、ほぼ上がった。

213mポコに向かう途中で見つけたフキノトウ。

辿る尾根稜線は、樹枝に付着した雪で花盛りであった。

ツツジの木も雪花を纏って美しい。

開き始めたナニワズの蕾も、今日は閉じている。

尾根上にある二つのコブを越えたり巻いたりして、C190付近から最後の登りになる。最初の下見時は左側(北側)の谷から上がる参拝道らしい踏み跡をたどったが、今回は小さな尾根を直登気味に登った。

やや急な登りであるが、雪を被ったナニワズなどを眺めながらゆっくり登ると、頂上稜線が近づいてきた。

頂上稜線は陽当たりが良いためか、至る所で福寿草の蕾が膨らんでいた。ただし、咲き始めた花も今日は休眠。

11時18分、スボリコ山の頂上に到着(登り1時間55分)。2月27日に設置した、当クラブ・Ymさん手製の山名標識が出迎えてくれた。

特に東側が切れ落ちた狭い頂上で、何とか全体集合写真を撮った。

![スボリコ山頂上で全体写真[足りないような…落ちたか] スボリコ山頂上で全体写真[足りないような…落ちたか]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210317-O%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1k%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%ABk%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%86%99%E7%9C%9F%5B%E8%B6%B3%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E2%80%A6%E8%90%BD%E3%81%A1%E3%81%9F%E3%81%8B%5Dk.jpg)

短い滞在で頂上を後にして、釜谷富士に向かう。辿ってきた稜線を少し戻り、南西~南に向かう尾根を下っていくと、かすかな踏み跡も現れてくる。樹林帯が途切れると、釜谷富士の頂部が見えてきた。

左手(南東方向)には、釜谷漁港から南東に続く海岸線と、電波塔が建つ汐首山が見えた。

スボリコ山と釜谷富士の間、C170鞍部に到着。広い草原になっていて、鹿の落とし物(チョコボール?)が多い。

鞍部から振り返ったスボリコ山(頂上は右端)。

同じく左手(北西方向)には、辿ってきた里山のような尾根が望めた。奥は、石山(石崎地主海神社の東方)など300m級の山々。

釜谷富士に向かう急な登りに掛かると、ベニチャワンタケ(?)と福寿草のコラボレーションが。

釜谷富士頂上は南北に細長く、東西が切れ落ちた岩稜状になっているので、30mほど手前の安全な場所から5名ずつのグループで入れ替わりながら頂上に立った。頂上の山名標識は二つ。

![釜谷富士頂上の山名標識②[2021年3月12日撮影] 釜谷富士頂上の山名標識②[2021年3月12日撮影]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210317-W%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B3%E5%B1%B1k%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%ABk%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%B1%B1%E9%A0%82%E6%A8%99%E8%AD%98%E2%91%A1k.jpg)

頂上から西の下海岸と函館山を望む。

鞍部へ戻る時に見つけた、西風で吹き付いた雪がV字状に残った樹木。

鞍部に戻って冷たい西風を避け、小尾根の陰で遅めのランチタイムとする(20分間)。

メンバーのIkさんが、2020年12月6日の川汲台場山に続いて鹿の落とし角を発見。

スボリコ山を背景に全体集合写真を撮って、12時55分に下山開始。

鞍部から国道278号線に出て13時35分、小安中央会館に到着。参加メンバー全員の到着と安全を確認し、挨拶を済ませて解散した。

函館市内では明け方から雪やみぞれ、午後には雨に変わる天気であったが、太平洋に近い旧・戸井町では山歩きに大きな支障がある天気ではなかった。ただ西風が冷たく、「寒の戻り」を体感した。

初めて会山行で企画したコースであったが、地形の変化に富んで歩きやすく、山野草も割合多くて楽しめそうな里山であった。情報提供と下見案内をして下さったMさんに感謝します。

2021年03月15日

3月14日(日) 鳴川岳(南西尾根コース)

鳴川岳(769.2m、点名:鳴川山)は七飯岳(779.2m)と同様、横津岳(1167m)の南西側(七飯町中心部側)山腹にコブ状の頭を持ち上げている。無雪期は横津岳頂上に登る自動車道から僅か350mほどの藪漕ぎで登れるほど存在感の薄い山だが、当会として初めて、南西尾根を利用して積雪期に登ってみた。参加は16名。

【プロローグ】

鳴川岳は、七飯岳ほどに登られていない。今回利用した南西尾根は、七飯岳の冬期登山ルートで通過する採石場縁の向かい側(登り時の右側)にあたる。七飯町仁山から撮影した画像で地理概念を確認する(2021年3月7日撮影)。

【さて、本題】

七飯町鳴川町農道三叉路(C207付近)の除雪されていない道路出合に車を停めて、8時20分に出発。林道を120mほど辿って尾根末端に取り付く。

尾根に上がって、送電線(二本)の下でスノーシューやワカンを装着し、尾根を緩やかに辿っていく。

C380付近から左手に採石場を眺める。七飯岳への登り(向かいの尾根)で馴染んだ逆方向から俯瞰している。左遠景は仁山高原スキー場と木地挽高原。

七飯岳(779.2m)の丸い頂部を望む。右端の顕著な岩場は、通称「ライオン岩」。

![七飯岳頂上部[右にライオン岩] 七飯岳頂上部[右にライオン岩]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210314-E%E9%B3%B4%E5%B7%9D%E5%B2%B3k%E4%B8%83%E9%A3%AF%E5%B2%B3%E9%A0%82%E4%B8%8A%E9%83%A8%5B%E5%8F%B3%E3%81%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%B2%A9%5Dk.jpg)

C400前後で暫くの間、採石場からつながる広い作業道を進む。

右手に函館山と市街地が見えた。

作業道の脇、雪が消えた露地に頭を出したフキノトウ。春の兆しを感じる。

C570付近で、尾根の角度(進行方向)が北東から東に45度変わる。変曲点の下をトラバース。

尾根上の680mポコを越すと、鳴川岳へ最後の登りにかかる。

C730付近の樹間から当別丸山(482.3m)が見えた。

11時5分、鳴川岳頂上に到着(登り:2時間45分)。

頂上の樹木に、Ymさん作成の山名標識を取り付ける。

標識を入れて、恒例の全体集合写真を撮る。

北風を避け、雪壁の陰でゆったりとランチタイム。

山頂から望む景観をどうぞ、先ず駒ヶ岳(1131m)方面から。頂上付近の北方は樹木が繁茂してすっきり望めないが、剣ヶ峯の雪と岩のコントラストが美しい。

北西隣りの七飯岳。右端の岩場・通称「ライオン岩」が目に付く。

北北東を仰ぐと、横津岳頂上の航空路監視レーダーのドームと「ばんだい号」慰霊碑(1971年7月3日、横津岳山頂南麓斜面に東亜国内航空のYS-11型機が墜落する事故により、乗客乗員68名が亡くなった)。

北東には、横津連山一角の函館市最高峰・袴腰岳。

東南東方向に三森山。右の遠くに恵山や尾札部毛無山が頭を出している。古部丸山(691.0m)は、三森山に隠れて見えない。

![三森山、恵山[奥左]と尾札部毛無山[奥右] 三森山、恵山[奥左]と尾札部毛無山[奥右]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210314-U%E9%B3%B4%E5%B7%9D%E5%B2%B3k%E4%B8%89%E6%A3%AE%E5%B1%B1%E3%80%81%E6%81%B5%E5%B1%B1%5B%E5%A5%A5%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E5%B0%BE%E6%9C%AD%E9%83%A8%E6%AF%9B%E7%84%A1%E5%B1%B1%5B%E5%A5%A5%E5%8F%B3%5Dk_1.jpg)

南東方向の近くには、雁皮山(北峰、南峰)と蝦夷松山。

南方向に函館山。

11時45分に下山開始。南西から西にかけての展望が広がる。

下山途中で見かけたノリウツギのドライフラワー。

下りはC330付近から285mポコに向かう別尾根に踏み込んでしまったが、結果的にこちらの尾根は積雪が多く、楽に下ることができた。

13時25分、駐車場所に到着して下山を終了(下り1時間40分)。

簡単に挨拶を済ませ、車ごとに解散した。

馴染みの薄い鳴川岳であったが、積雪期の南西尾根は適度な登降で良い展望が得られることが分かった。機会があったら、またトレースしてみたい。

【プロローグ】

鳴川岳は、七飯岳ほどに登られていない。今回利用した南西尾根は、七飯岳の冬期登山ルートで通過する採石場縁の向かい側(登り時の右側)にあたる。七飯町仁山から撮影した画像で地理概念を確認する(2021年3月7日撮影)。

【さて、本題】

七飯町鳴川町農道三叉路(C207付近)の除雪されていない道路出合に車を停めて、8時20分に出発。林道を120mほど辿って尾根末端に取り付く。

尾根に上がって、送電線(二本)の下でスノーシューやワカンを装着し、尾根を緩やかに辿っていく。

C380付近から左手に採石場を眺める。七飯岳への登り(向かいの尾根)で馴染んだ逆方向から俯瞰している。左遠景は仁山高原スキー場と木地挽高原。

七飯岳(779.2m)の丸い頂部を望む。右端の顕著な岩場は、通称「ライオン岩」。

![七飯岳頂上部[右にライオン岩] 七飯岳頂上部[右にライオン岩]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210314-E%E9%B3%B4%E5%B7%9D%E5%B2%B3k%E4%B8%83%E9%A3%AF%E5%B2%B3%E9%A0%82%E4%B8%8A%E9%83%A8%5B%E5%8F%B3%E3%81%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%B2%A9%5Dk.jpg)

C400前後で暫くの間、採石場からつながる広い作業道を進む。

右手に函館山と市街地が見えた。

作業道の脇、雪が消えた露地に頭を出したフキノトウ。春の兆しを感じる。

C570付近で、尾根の角度(進行方向)が北東から東に45度変わる。変曲点の下をトラバース。

尾根上の680mポコを越すと、鳴川岳へ最後の登りにかかる。

C730付近の樹間から当別丸山(482.3m)が見えた。

11時5分、鳴川岳頂上に到着(登り:2時間45分)。

頂上の樹木に、Ymさん作成の山名標識を取り付ける。

標識を入れて、恒例の全体集合写真を撮る。

北風を避け、雪壁の陰でゆったりとランチタイム。

山頂から望む景観をどうぞ、先ず駒ヶ岳(1131m)方面から。頂上付近の北方は樹木が繁茂してすっきり望めないが、剣ヶ峯の雪と岩のコントラストが美しい。

北西隣りの七飯岳。右端の岩場・通称「ライオン岩」が目に付く。

北北東を仰ぐと、横津岳頂上の航空路監視レーダーのドームと「ばんだい号」慰霊碑(1971年7月3日、横津岳山頂南麓斜面に東亜国内航空のYS-11型機が墜落する事故により、乗客乗員68名が亡くなった)。

北東には、横津連山一角の函館市最高峰・袴腰岳。

東南東方向に三森山。右の遠くに恵山や尾札部毛無山が頭を出している。古部丸山(691.0m)は、三森山に隠れて見えない。

![三森山、恵山[奥左]と尾札部毛無山[奥右] 三森山、恵山[奥左]と尾札部毛無山[奥右]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210314-U%E9%B3%B4%E5%B7%9D%E5%B2%B3k%E4%B8%89%E6%A3%AE%E5%B1%B1%E3%80%81%E6%81%B5%E5%B1%B1%5B%E5%A5%A5%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E5%B0%BE%E6%9C%AD%E9%83%A8%E6%AF%9B%E7%84%A1%E5%B1%B1%5B%E5%A5%A5%E5%8F%B3%5Dk_1.jpg)

南東方向の近くには、雁皮山(北峰、南峰)と蝦夷松山。

南方向に函館山。

11時45分に下山開始。南西から西にかけての展望が広がる。

下山途中で見かけたノリウツギのドライフラワー。

下りはC330付近から285mポコに向かう別尾根に踏み込んでしまったが、結果的にこちらの尾根は積雪が多く、楽に下ることができた。

13時25分、駐車場所に到着して下山を終了(下り1時間40分)。

簡単に挨拶を済ませ、車ごとに解散した。

馴染みの薄い鳴川岳であったが、積雪期の南西尾根は適度な登降で良い展望が得られることが分かった。機会があったら、またトレースしてみたい。

2021年03月08日

3月7日(日) 北斗700m峰

北斗市の中山地区と戸切地地区の境界に、二等三角点を持つ696.3mの無名峰(点名:河汲沢)が聳えている。そこから北北西へわずか160m離れた隣りにもう少し高いピークがあり、当クラブでは「北斗700m峰」と呼んでいる。快晴の空の下、頂上付近からほぼ360度の展望を楽しんだ。参加は19名。

北斗市中山地区の国道227号線から林道を400mほど入った北海道電力ネットワーク(株)北斗変換所の入口前(C150付近)に車を置かせてもらい、8時5分に出発。大野川支流の上河汲沢川に沿う林道を辿る。

林道を850mほど進んでから、上河汲沢川右岸台地の水道(貯水)施設に上がる。雪面はクラストして、ラッセルは容易だった。

今回サブリーダー担当のMkさんとSsさんを先頭に、作業道を辿る。この付近は細かい沢や尾根が入り組んで複雑な地形だが、要所要所で現在地を確かめながら進む。

C370付近の緩斜面を登る。陽射しを浴びて気持ちが良い。

C400付近から傾斜がきつくなる。斜上も慎重に。

491mポコに上がる。

明瞭な尾根に変わると、右手(北方向)の樹の間から近くの山々が見え出した。先ず、木地挽高原の一角。

頂上にマイクロ波反射板がある二股岳(825.6m)。

ブナの木の根元は根開けが始まっている。

傾斜が緩んだ尾根を快適に登る。

右手に、北斗毛無山(750.4m)の円頂も見えてきた。

696.3m峰に到着して一息入れ、しばし展望を楽しむ。

北北東方向、木地挽高原の向こうに駒ヶ岳(剣ヶ峯:1131m)

南東方向を振り返れば、函館平野と函館山。右端の階段状地形は、石灰石を採掘する峩朗鉱山。

南方向には、端正な姿の当別丸山(482.3m)。

![696.3m峰から南に当別丸山[中央やや左] 696.3m峰から南に当別丸山[中央やや左]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210307-O%E5%8C%97%E6%96%97700m%E5%B3%B0k696.3m%E5%B3%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%97%E3%81%AB%E5%BD%93%E5%88%A5%E4%B8%B8%E5%B1%B1k.jpg)

その右手の南西方向には、桂岳や袴腰山、知内山塊や遠く大千軒岳方面。

10時45分、目の前の700m峰に上がる。地形図上の700mコンターは、長径26m×短径14mのいびつな楕円形をしている。

さっそく恒例の全体集合写真を撮る。背景は、北西に約2.5km離れた北斗毛無山(中央)と、北に約8.0km離れた二股岳(右奥の三角形)。

冷たい北西風を避け、函館平野方面を眺めながらランチタイム。

頂上や周りからの景観をどうぞ。まず、西方向には雷電山(702.5m)。頂上稜線の手前(東側)に雪庇が発達している。

頂上から北西に少し下りた場所から、西北西方向に設計山(701.5m)と焼木尻岳(561.0m)。

北西方向に約28km離れた乙部岳と、厚沢部町・827.2m峰(点名:下俄郎)。左の樹木の蔭は前記の設計山。

そして、北方向には北斗毛無山、二股岳などの馴染みの山々と、北斗市・森町境の山も。

最後は横津岳(1167m)の連山。やや右手遠くに頭をもたげる三森山(842.1m)も見えた。

山頂を11時20分に出発し、下山にかかる。降りるにつれて春の暖かさが感じられ、貯水施設先の雪原はのんびりハイキングの気分。変換所入口前には12時55分に到着して、下山を終了した。

装備を解いて挨拶を済ませ、国道227号線まで慎重に車を出して解散した。

この日の函館市の日平均気温は氷点下2.1℃と平年の2月16日頃の気温で、頂上では風もやや強く「春は名のみぞ」の感があったが、青空と陽射しのお蔭で麓では少し春を感じられた。

函館市内の新型コロナウイルス感染者は3月7日現在で累計526人と、山形県一県の543人に匹敵しています。札幌市と小樽市で感染が確認された人の中には、変異したウイルスに感染している疑いがあるそうです。皆さん、今後も気を緩めずに感染症対策を引き続き取って、次の山行も楽しみましょう。

北斗市中山地区の国道227号線から林道を400mほど入った北海道電力ネットワーク(株)北斗変換所の入口前(C150付近)に車を置かせてもらい、8時5分に出発。大野川支流の上河汲沢川に沿う林道を辿る。

林道を850mほど進んでから、上河汲沢川右岸台地の水道(貯水)施設に上がる。雪面はクラストして、ラッセルは容易だった。

今回サブリーダー担当のMkさんとSsさんを先頭に、作業道を辿る。この付近は細かい沢や尾根が入り組んで複雑な地形だが、要所要所で現在地を確かめながら進む。

C370付近の緩斜面を登る。陽射しを浴びて気持ちが良い。

C400付近から傾斜がきつくなる。斜上も慎重に。

491mポコに上がる。

明瞭な尾根に変わると、右手(北方向)の樹の間から近くの山々が見え出した。先ず、木地挽高原の一角。

頂上にマイクロ波反射板がある二股岳(825.6m)。

ブナの木の根元は根開けが始まっている。

傾斜が緩んだ尾根を快適に登る。

右手に、北斗毛無山(750.4m)の円頂も見えてきた。

696.3m峰に到着して一息入れ、しばし展望を楽しむ。

北北東方向、木地挽高原の向こうに駒ヶ岳(剣ヶ峯:1131m)

南東方向を振り返れば、函館平野と函館山。右端の階段状地形は、石灰石を採掘する峩朗鉱山。

南方向には、端正な姿の当別丸山(482.3m)。

![696.3m峰から南に当別丸山[中央やや左] 696.3m峰から南に当別丸山[中央やや左]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210307-O%E5%8C%97%E6%96%97700m%E5%B3%B0k696.3m%E5%B3%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%97%E3%81%AB%E5%BD%93%E5%88%A5%E4%B8%B8%E5%B1%B1k.jpg)

その右手の南西方向には、桂岳や袴腰山、知内山塊や遠く大千軒岳方面。

10時45分、目の前の700m峰に上がる。地形図上の700mコンターは、長径26m×短径14mのいびつな楕円形をしている。

さっそく恒例の全体集合写真を撮る。背景は、北西に約2.5km離れた北斗毛無山(中央)と、北に約8.0km離れた二股岳(右奥の三角形)。

冷たい北西風を避け、函館平野方面を眺めながらランチタイム。

頂上や周りからの景観をどうぞ。まず、西方向には雷電山(702.5m)。頂上稜線の手前(東側)に雪庇が発達している。

頂上から北西に少し下りた場所から、西北西方向に設計山(701.5m)と焼木尻岳(561.0m)。

北西方向に約28km離れた乙部岳と、厚沢部町・827.2m峰(点名:下俄郎)。左の樹木の蔭は前記の設計山。

そして、北方向には北斗毛無山、二股岳などの馴染みの山々と、北斗市・森町境の山も。

最後は横津岳(1167m)の連山。やや右手遠くに頭をもたげる三森山(842.1m)も見えた。

山頂を11時20分に出発し、下山にかかる。降りるにつれて春の暖かさが感じられ、貯水施設先の雪原はのんびりハイキングの気分。変換所入口前には12時55分に到着して、下山を終了した。

装備を解いて挨拶を済ませ、国道227号線まで慎重に車を出して解散した。

この日の函館市の日平均気温は氷点下2.1℃と平年の2月16日頃の気温で、頂上では風もやや強く「春は名のみぞ」の感があったが、青空と陽射しのお蔭で麓では少し春を感じられた。

函館市内の新型コロナウイルス感染者は3月7日現在で累計526人と、山形県一県の543人に匹敵しています。札幌市と小樽市で感染が確認された人の中には、変異したウイルスに感染している疑いがあるそうです。皆さん、今後も気を緩めずに感染症対策を引き続き取って、次の山行も楽しみましょう。

2021年03月05日

3月 例会

令和3年3月3日、久しぶりの例会開催です。どっさりと雪が降ったり、雨が降って雪ががっさりと減ったり、空を見上げることが多くなりました。「雲をつかむ」雲のお話から会が始まりました。雲の心がわかれば楽しいですね・・・・・わっかるかなぁ~

1・2月の行事報告

1月31日(日)・・・・・・清水山(西尾根コース)と310峰

風雪のため中止

2月3日(水)・・・・・・2月例会

函館市内での新型コロナウイルスの感染が急速に広まる兆しが見られたため中止とした。

2月7日(日)・・・・・・二股岳(積雪期コース)

途中沢を渡るのに雪壁に阻まれ、スコップの出番あり。754mピーク手前あたりからまずまずの展望が得られた。

2月14日(日)・・・・・・三九郎岳と817峰(北峰)

天気も良く駒ヶ岳はもちろん、乙部岳や焼木尻、二股岳などぐるりと眺めることができた。運が良ければ羊蹄山まで望めることができるのだが、本日は残念!

2月18日(木)・・・・・・精進川氷筍観察

精進川林道を4.1kmゆったりと登っていくと露天掘りの洞窟に到着。沢山の氷筍と上からの氷柱で、不思議な世界を堪能した。今では想像もできないような規模の硫黄の採掘場があったそうな。

2月21日(日)・・・・・・焼木尻岳

双耳峰の北側のピークに立つといつもながら見事な雪庇(危険!)ができており、連日の暖かさで一部は崩落していた。下山時は見事なユキマクリに春の気配。

2月28日(日)・・・・・・鏡山

低山の割には眺望の良い山で、函館山方向や大千軒岳、駒ヶ岳が見渡せた。天気も良くのんびりゆったりと楽しむことができた。

3月の行事予定

北斗700峰 鳴川岳 スボリコ山(釜谷富士北方の304峰) 熊泊山

鹿部丸山 設計山

※いつもの例会場所と階が違います!

1・2月の行事報告

1月31日(日)・・・・・・清水山(西尾根コース)と310峰

風雪のため中止

2月3日(水)・・・・・・2月例会

函館市内での新型コロナウイルスの感染が急速に広まる兆しが見られたため中止とした。

2月7日(日)・・・・・・二股岳(積雪期コース)

途中沢を渡るのに雪壁に阻まれ、スコップの出番あり。754mピーク手前あたりからまずまずの展望が得られた。

2月14日(日)・・・・・・三九郎岳と817峰(北峰)

天気も良く駒ヶ岳はもちろん、乙部岳や焼木尻、二股岳などぐるりと眺めることができた。運が良ければ羊蹄山まで望めることができるのだが、本日は残念!

2月18日(木)・・・・・・精進川氷筍観察

精進川林道を4.1kmゆったりと登っていくと露天掘りの洞窟に到着。沢山の氷筍と上からの氷柱で、不思議な世界を堪能した。今では想像もできないような規模の硫黄の採掘場があったそうな。

2月21日(日)・・・・・・焼木尻岳

双耳峰の北側のピークに立つといつもながら見事な雪庇(危険!)ができており、連日の暖かさで一部は崩落していた。下山時は見事なユキマクリに春の気配。

2月28日(日)・・・・・・鏡山

低山の割には眺望の良い山で、函館山方向や大千軒岳、駒ヶ岳が見渡せた。天気も良くのんびりゆったりと楽しむことができた。

3月の行事予定

北斗700峰 鳴川岳 スボリコ山(釜谷富士北方の304峰) 熊泊山

鹿部丸山 設計山

4月7日(水)19:00~ 2021年度総会&例会

会場 「亀田交流プラザ」 1階「講堂1」

※いつもの例会場所と階が違います!

2021年03月01日

2月28日(日) 鏡山

函館市の最高気温が6.9℃と3月下旬並みに上がったこの日、晴天の鏡山(330.3m)で雪上ハイクを楽しんだ。標高こそ低いが頂上一帯は広い雪原になっており、渡島半島南部の展望は申し分がない。参加は25名。

北斗市の廃棄物処理場から先に続く広域農道に入り、道路脇の下町沢川二股の尾根(二つの橋の中間部)で出発準備を整える。9時ちょうどに出発。

下町沢川左沢の左岸に沿う尾根(北尾根)は、傾斜に緩急の変化がある。春の陽射しを浴びながら、気持ち良く歩を進める。

160mポコの下に、北海道新幹線・新茂辺地トンネルが通っている。3~4分待っていると、新函館北斗駅を発車して東京駅に向かう上り「はやぶさ18号」が通過していった。

C210付近で春の気配を感じながら休憩。天気が良いと、顔がほころぶ。

白色と褐色のモノトーンの世界で、蔓性植物の葉の緑色が目に付いた。

頂上に続く広い雪原を登っていくメンバー。雪面にウサギの足跡がたくさん付いていた。

間もなく頂上の一角に出る。空には巻雲が広がっているが、日差しはタップリある。

10時55分、広く平坦な頂上に到着。この一帯は、箱館戦争の「矢不来(やふらい)の戦い」の古戦場だったところである。

展望も楽しみながら、恒例の全体集合写真を撮る。

頂上からの展望をどうぞ。先ず、登って来た東北東には七重浜海岸と函館平野、向こうは横津連山。

横津連山に属す函館市の最高峰、袴腰岳(1108.4m)をズームで。左の三角形も連山の一角・烏帽子岳(1078m)。左下には、北海道新幹線の高架線路が新函館北斗駅に向かって左カーブを描いている。

北北東には秀峰・駒ヶ岳(1131m)と、左になだらかな木地挽高原。

駒ヶ岳をズームで。

木地挽高原から右、北北西方面の山々。北斗700m峰と北斗毛無山の頭、峩朗鉱山南西方の570.6m峰(点名:我呂)などの無名峰。

(※3月2日09:10、説明文と写真山名標記を修正)

![北斗700m峰、570.6m峰[点名・我呂] 北斗700m峰、570.6m峰[点名・我呂]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210228-O%E9%8F%A1%E5%B1%B1k%E5%8C%97%E6%96%97700m%E5%B3%B0%E3%80%81570.6m%E5%B3%B0%5B%E7%82%B9%E5%90%8D%E3%83%BB%E6%88%91%E5%91%82%5Dk.jpg)

北西に袴腰山、右奥に雷電山の頭。設計山は手前の山蔭で見えない。

(※3月2日09:10、説明文と写真山名標記を修正)

ちんまりとした不二山。

西に桂岳と681m峰(通称・釜谷岳)。

![桂岳と681m峰[通称・釜谷岳] 桂岳と681m峰[通称・釜谷岳]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210228-R%E9%8F%A1%E5%B1%B1k%E6%A1%82%E5%B2%B3%E3%81%A8681m%E5%B3%B0%5B%E9%80%9A%E7%A7%B0%E3%83%BB%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%B2%B3%5Dk.jpg)

南西遠くに七ッ岳と、左に雲を被る大千軒岳連山。手前は木古内町の411.7m峰(点名:亀川)。

![七ッ岳と411.7m峰[点名・亀川] 七ッ岳と411.7m峰[点名・亀川]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210228-S%E9%8F%A1%E5%B1%B1k%E4%B8%83%E3%83%83%E5%B2%B3%E3%81%A8411.7m%E5%B3%B0%5B%E7%82%B9%E5%90%8D%E3%83%BB%E4%BA%80%E5%B7%9D%5Dk.jpg)

そして、南南西には当別丸山(482.3m)。

![当別丸山[482.3m] 当別丸山[482.3m]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210228-T%E9%8F%A1%E5%B1%B1k%E5%BD%93%E5%88%A5%E4%B8%B8%E5%B1%B1k.jpg)

頂上の灌木に付けられた山名標識。

頂上に10分ほど滞在したあと、西風を避けて少し移動。南東方向の函館山を眺めながら、ランチタイム(25分間)。

11時40分に下山を開始。下町沢川左沢の右岸に沿う尾根(南尾根)をとる。303mポコの先は南側を巻いていく。

この日も春の使者のユキマクリが見られた。

C220付近の小さなコルで、尾根通しに下山する16人組と林道を辿る9人組に分かれて行動。尾根通し組の最後は、広域農道への急下降でフィナーレを迎える。

ここを滑り降りるメンバーも。

広域農道に架かる橋上から鏡山の頂上を見上げる。車列を置いた箇所に到着し、13時15分に下山を終了。

橋の上で簡単に挨拶を済ませ、車ごとに解散した。

のんびりゆったりの逍遥で、早春を感じられた一日であった。

北斗市の廃棄物処理場から先に続く広域農道に入り、道路脇の下町沢川二股の尾根(二つの橋の中間部)で出発準備を整える。9時ちょうどに出発。

下町沢川左沢の左岸に沿う尾根(北尾根)は、傾斜に緩急の変化がある。春の陽射しを浴びながら、気持ち良く歩を進める。

160mポコの下に、北海道新幹線・新茂辺地トンネルが通っている。3~4分待っていると、新函館北斗駅を発車して東京駅に向かう上り「はやぶさ18号」が通過していった。

C210付近で春の気配を感じながら休憩。天気が良いと、顔がほころぶ。

白色と褐色のモノトーンの世界で、蔓性植物の葉の緑色が目に付いた。

頂上に続く広い雪原を登っていくメンバー。雪面にウサギの足跡がたくさん付いていた。

間もなく頂上の一角に出る。空には巻雲が広がっているが、日差しはタップリある。

10時55分、広く平坦な頂上に到着。この一帯は、箱館戦争の「矢不来(やふらい)の戦い」の古戦場だったところである。

展望も楽しみながら、恒例の全体集合写真を撮る。

頂上からの展望をどうぞ。先ず、登って来た東北東には七重浜海岸と函館平野、向こうは横津連山。

横津連山に属す函館市の最高峰、袴腰岳(1108.4m)をズームで。左の三角形も連山の一角・烏帽子岳(1078m)。左下には、北海道新幹線の高架線路が新函館北斗駅に向かって左カーブを描いている。

北北東には秀峰・駒ヶ岳(1131m)と、左になだらかな木地挽高原。

駒ヶ岳をズームで。

木地挽高原から右、北北西方面の山々。北斗700m峰と北斗毛無山の頭、峩朗鉱山南西方の570.6m峰(点名:我呂)などの無名峰。

(※3月2日09:10、説明文と写真山名標記を修正)

![北斗700m峰、570.6m峰[点名・我呂] 北斗700m峰、570.6m峰[点名・我呂]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210228-O%E9%8F%A1%E5%B1%B1k%E5%8C%97%E6%96%97700m%E5%B3%B0%E3%80%81570.6m%E5%B3%B0%5B%E7%82%B9%E5%90%8D%E3%83%BB%E6%88%91%E5%91%82%5Dk.jpg)

北西に袴腰山、右奥に雷電山の頭。設計山は手前の山蔭で見えない。

(※3月2日09:10、説明文と写真山名標記を修正)

ちんまりとした不二山。

西に桂岳と681m峰(通称・釜谷岳)。

![桂岳と681m峰[通称・釜谷岳] 桂岳と681m峰[通称・釜谷岳]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210228-R%E9%8F%A1%E5%B1%B1k%E6%A1%82%E5%B2%B3%E3%81%A8681m%E5%B3%B0%5B%E9%80%9A%E7%A7%B0%E3%83%BB%E9%87%9C%E8%B0%B7%E5%B2%B3%5Dk.jpg)

南西遠くに七ッ岳と、左に雲を被る大千軒岳連山。手前は木古内町の411.7m峰(点名:亀川)。

![七ッ岳と411.7m峰[点名・亀川] 七ッ岳と411.7m峰[点名・亀川]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210228-S%E9%8F%A1%E5%B1%B1k%E4%B8%83%E3%83%83%E5%B2%B3%E3%81%A8411.7m%E5%B3%B0%5B%E7%82%B9%E5%90%8D%E3%83%BB%E4%BA%80%E5%B7%9D%5Dk.jpg)

そして、南南西には当別丸山(482.3m)。

![当別丸山[482.3m] 当別丸山[482.3m]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210228-T%E9%8F%A1%E5%B1%B1k%E5%BD%93%E5%88%A5%E4%B8%B8%E5%B1%B1k.jpg)

頂上の灌木に付けられた山名標識。

頂上に10分ほど滞在したあと、西風を避けて少し移動。南東方向の函館山を眺めながら、ランチタイム(25分間)。

11時40分に下山を開始。下町沢川左沢の右岸に沿う尾根(南尾根)をとる。303mポコの先は南側を巻いていく。

この日も春の使者のユキマクリが見られた。

C220付近の小さなコルで、尾根通しに下山する16人組と林道を辿る9人組に分かれて行動。尾根通し組の最後は、広域農道への急下降でフィナーレを迎える。

ここを滑り降りるメンバーも。

広域農道に架かる橋上から鏡山の頂上を見上げる。車列を置いた箇所に到着し、13時15分に下山を終了。

橋の上で簡単に挨拶を済ませ、車ごとに解散した。

のんびりゆったりの逍遥で、早春を感じられた一日であった。