2023年10月31日

10月29日(日) 川汲台場山&489.7峰(点名:川汲峠)

川汲台場山は馴染みの山であるが、今回は初めて新川汲トンネル南西出入口付近にある駐車場を発着点として、二つの尾根を使って周回した。三角点がある489.7峰も、初めて頂上を踏んだ。参加は31名。

駐車場で出発前に、リーダーからコース概略説明と注意事項を伝達する。今回は、昨年11月27日山行以来の大人数。

駐車場からほぼ真北に上がる尾根を辿って、NTT管理道路のC350ヘアピンカーブ地点を目指す。尾根末端の取り付きはかなりの急傾斜で、笹や細い木も頼ってゆっくり登る。

メンバーの登りを手助けするOkさん。

紅葉や黄葉を愛でながら辛抱して登ると、10分ほどで傾斜が緩んでくる。

幅は細いが傾斜の緩い尾根でひと息入れる。

ハウチワカエデの紅葉が鮮やか。

40分の登りで、NTT管理道路のC350ヘアピンカーブ地点に到着。途中で拾った、エゾシカの落とし角を撮る。

小低木の葉で、交通信号を模してみた。来春の花芽を付けたナニワズ、モミジ、ツツジ。

キノコ4態もどうぞ。綺麗なキノコ、ボリボリ、ナメコ、大きなキノコ。

NTT管理道路を辿って、川汲峠を目指す。

進行方向右手の樹林の間から、台場の次に目指す489.7峰が見えた。

少し行くと、現役を引退したNTT施設も(かつての無線中継所)。

川汲峠に到着。ここはNTT管理道路、川汲峠林道、川汲温泉方面からの旧々道(道道)が交差している。

峠から北に向かい、すぐに台場山への登山道に入る。

10分少々の登りで11時15分、台場山に到着。早速、恒例の全体集合写真に納まる。今回は「チョキ(ピースサイン)」ポーズで。

この山も、明治元年に旧幕府軍(土方歳三隊)が造営し、新政府軍と対戦・勝利して「箱館戦争」の火蓋を切った遺構である。峠下台場山と同じく、縁に土塁が築かれているため頂部は窪地になっている。

南西から西方向に、霞む函館山(334m)と三森山(842.1m)。

南東にはNTT施設のすぐ左奥に、樹林に覆われた489.7峰が見える。それぞれの左(東側)には、川汲川源頭の急斜面を巻く旧々道(道道)が残っている。

10分足らずで台場山を後にする。逆光を浴びて、黄葉が光っていた。

NTT施設のフェンス前で、秋の陽を浴びながら優雅なランチタイムとする(30分間)。

施設の管理道路を離れて、笹を被った川汲峠林道に入っていく。

林道に咲いていた、シソ科カワミドリ(河碧、川緑)の花か?

林道の新川汲トンネル真上を過ぎたC430付近から、左の小尾根に上がる。ここは笹薮が深い。

小尾根に沿って、489.7峰まで標高差60mを上がる。背丈ほどの笹薮(笹竹!)漕ぎが待っていた。

12時57分、489.7峰(三等三角点、点名:川汲峠)に到着した。メンバー全員が初登頂。

頂上は笹に覆われ、ブナやカバの林で見通しも良くない。それでも、2020年12月6日に登った川汲台場山の北西にある527.6峰(二等三角点、点名:川汲)と合わせて、「川汲三山」登頂を達成することができ、満足であった。527.6峰を含むブログは、こちらをどうぞ。

頂上で登ってきた方向から右に90度折れて、南西の顕著な尾根を下がっていく。

ここでも見られたハウチワカエデの紅葉。

少し下がると古い踏み跡があり、歩きやすくなった。川汲峠林道のC425ヘアピンカーブに降り立つ。

カーブ地点からも、新川汲トンネル南西出入り口に下がる尾根を辿る。ここにも踏み跡があり、秋の風情を楽しみながら慎重に下っていく。

駐車場が見えてきた。尾根をそのまま進むとトンネル出入り口の真上に出て危険なので、右の急斜面をゆっくりと下りる。14時10分、駐車場に無事到着した。

二つの異なる尾根を登りと下りに利用して、初登頂の489.7峰も含めてゆったりと周回した。尾根にはわずかな踏み跡があり、旧い林道から489.7峰への登りはワイルドな深い藪漕ぎも楽しめた(?)。紅葉が見頃を迎え、秋の風情も十分に堪能した良い一日であった。

登り(駐車場~台場山:南尾根経由)1:35、移動:川汲峠林道(台場山~489.7峰:林道からの登りは藪漕ぎ)1:05、下り(489.7峰~駐車場:南西尾根経由)1:10。

駐車場で出発前に、リーダーからコース概略説明と注意事項を伝達する。今回は、昨年11月27日山行以来の大人数。

駐車場からほぼ真北に上がる尾根を辿って、NTT管理道路のC350ヘアピンカーブ地点を目指す。尾根末端の取り付きはかなりの急傾斜で、笹や細い木も頼ってゆっくり登る。

メンバーの登りを手助けするOkさん。

紅葉や黄葉を愛でながら辛抱して登ると、10分ほどで傾斜が緩んでくる。

幅は細いが傾斜の緩い尾根でひと息入れる。

ハウチワカエデの紅葉が鮮やか。

40分の登りで、NTT管理道路のC350ヘアピンカーブ地点に到着。途中で拾った、エゾシカの落とし角を撮る。

小低木の葉で、交通信号を模してみた。来春の花芽を付けたナニワズ、モミジ、ツツジ。

キノコ4態もどうぞ。綺麗なキノコ、ボリボリ、ナメコ、大きなキノコ。

NTT管理道路を辿って、川汲峠を目指す。

進行方向右手の樹林の間から、台場の次に目指す489.7峰が見えた。

少し行くと、現役を引退したNTT施設も(かつての無線中継所)。

川汲峠に到着。ここはNTT管理道路、川汲峠林道、川汲温泉方面からの旧々道(道道)が交差している。

峠から北に向かい、すぐに台場山への登山道に入る。

10分少々の登りで11時15分、台場山に到着。早速、恒例の全体集合写真に納まる。今回は「チョキ(ピースサイン)」ポーズで。

この山も、明治元年に旧幕府軍(土方歳三隊)が造営し、新政府軍と対戦・勝利して「箱館戦争」の火蓋を切った遺構である。峠下台場山と同じく、縁に土塁が築かれているため頂部は窪地になっている。

南西から西方向に、霞む函館山(334m)と三森山(842.1m)。

南東にはNTT施設のすぐ左奥に、樹林に覆われた489.7峰が見える。それぞれの左(東側)には、川汲川源頭の急斜面を巻く旧々道(道道)が残っている。

10分足らずで台場山を後にする。逆光を浴びて、黄葉が光っていた。

NTT施設のフェンス前で、秋の陽を浴びながら優雅なランチタイムとする(30分間)。

施設の管理道路を離れて、笹を被った川汲峠林道に入っていく。

林道に咲いていた、シソ科カワミドリ(河碧、川緑)の花か?

林道の新川汲トンネル真上を過ぎたC430付近から、左の小尾根に上がる。ここは笹薮が深い。

小尾根に沿って、489.7峰まで標高差60mを上がる。背丈ほどの笹薮(笹竹!)漕ぎが待っていた。

12時57分、489.7峰(三等三角点、点名:川汲峠)に到着した。メンバー全員が初登頂。

頂上は笹に覆われ、ブナやカバの林で見通しも良くない。それでも、2020年12月6日に登った川汲台場山の北西にある527.6峰(二等三角点、点名:川汲)と合わせて、「川汲三山」登頂を達成することができ、満足であった。527.6峰を含むブログは、こちらをどうぞ。

頂上で登ってきた方向から右に90度折れて、南西の顕著な尾根を下がっていく。

ここでも見られたハウチワカエデの紅葉。

少し下がると古い踏み跡があり、歩きやすくなった。川汲峠林道のC425ヘアピンカーブに降り立つ。

カーブ地点からも、新川汲トンネル南西出入り口に下がる尾根を辿る。ここにも踏み跡があり、秋の風情を楽しみながら慎重に下っていく。

駐車場が見えてきた。尾根をそのまま進むとトンネル出入り口の真上に出て危険なので、右の急斜面をゆっくりと下りる。14時10分、駐車場に無事到着した。

二つの異なる尾根を登りと下りに利用して、初登頂の489.7峰も含めてゆったりと周回した。尾根にはわずかな踏み跡があり、旧い林道から489.7峰への登りはワイルドな深い藪漕ぎも楽しめた(?)。紅葉が見頃を迎え、秋の風情も十分に堪能した良い一日であった。

登り(駐車場~台場山:南尾根経由)1:35、移動:川汲峠林道(台場山~489.7峰:林道からの登りは藪漕ぎ)1:05、下り(489.7峰~駐車場:南西尾根経由)1:10。

2023年10月19日

10月18日(水) 峠下台場山(旧・国道から)

国道5号線「大沼トンネル」のすぐ東に位置する峠下台場山(345m)を、会山行として4年ぶりに訪れた。今回は自然部企画として、旧・国道5号線、通称「大沼旧道」から入山した。会山行では初のコースで、参加は17名。

国道5号線「大沼トンネル」の600mほど函館寄り(127.6m水準点付近)から「大沼旧道」に500m余り入ったC170付近に縦列駐車。コース説明と人数確認を終えて、9時15分に出発する。

通称「大沼旧道」は、明治5年に無沢峠が開削されて札幌本道として開通してから、昭和39年の大沼トンネルが開通するまで、国道5号線だった道路。明治天皇や「日本奥地紀行」を著した旅行家のイザベラ・バードも、この道を通ったという。

辿るコースは昔、七飯から峠を越えて小沼・大沼方面に向かう馬車や小型バスが通る道路だったと聞く。今は造林作業用に、やや広く刈り払われている。泥濘になった所に、親子羆のものと思われる足跡が残っていた(上は親、下が子か)。

柔らかい秋の陽射しを浴び、緩い傾斜でのんびり登っていく。あたりは、まだ緑色が支配している。

「大沼トンネル」の真上辺りで、かつての馬車・小型バス道を左に分け、標高点265のピークなどがある尾根通しに進む。立ち枯れた樹幹には、サルノコシカケとクマゲラなどの食痕が。

山野草も、そろそろ花期を終える。[左上]モミジガサ(紅葉笠)、[右上]ノコンギク(野紺菊)、[左下]サワアザミ(沢薊)、[右下]アキノキリンソウ(秋の麒麟草)。

他の植生は、[左上]イネ科のチジミザサ(縮み笹)は、縮んだようなしわがある、[右上]チジミザサの花軸、[左下]秋の恵み・マタタビ(木天蓼)の実、[右下]スギタケ(杉茸)は、時として腹痛や下痢を伴う中毒をおこすことがあるという。

山道の脇で見かけた、エゾシカの寝床。

C245コルを過ぎて、緩く登っていく。

特徴あるミズナラ(水楢)老木の脇で休憩。この後は左に折れて、笹藪道に入る。

笹薮は、背丈を超える高さがあった。後続メンバーに進路を示す意味と、銃猟立入禁止区域の境界線なのでハンターに人間の存在を示す意味で、ピンクテープ(写真の矢印)を付けた笹竹を掲げながら進んだ。

あちらこちらに散弾銃の薬きょうが落ちていた(ゴミとして回収)。

C255コルで綺麗に刈り払われた山道に合流し、台場頂上に向かって標高差90mを登る。

山道の脇に、ブナ(橅)の大樹があった。一本の木にも、二本が合わさったようにも見える。

頂上直下の尾根道は、明るい広葉樹林帯。

10時43分(出発から約1時間半)、頂上の台場に到着。箱館戦争時の明治元年(1868年)、五稜郭を占拠した旧幕府軍がフランス人士官ブリューネの指導のもと、11月に短期間で造成したといわれ、七稜の星形を呈している。台場の縁に土塁が築かれているため、頂部は窪地になっている。

星形七稜のうち、北西方向(西大沼・森方面)の稜。

砲台を据えるために造成したと考えられるスロープ。

こちらは北東方向(砂原・鹿部方面)の稜。

頂上標識を囲んで、恒例の全体集合写真に納まる。今回も「パー」のポーズで決まり。

南東方向の稜から、東隣りの363.4峰(二等三角点、点名:古峠)方向のC315コルに下がる。コース入り口で見かけたヤドリギ(宿り木)は、酒蔵などの軒先に吊るされる杉玉のよう。

このコースは北登会の皆さんによって、綺麗に刈り払われていた(感謝!)。

コース途中の左手、樹木の間から北海道駒ヶ岳の頂部が見えた。まだ冠雪していなかった。左は剣ヶ峯(1131m)、右の中央は砂原岳(1112.2m)。

C315コル付近で見かけたミズナラ(水楢)の大木。右の太い幹から左上に伸びた枝と、左の幹が癒着している。また、左の幹に包まれた古い幹には、大きなサルノコシカケが。

C290付近のコース脇に、北海道森林管理局による国有林案内板があった。今回辿った周回コースを、赤い矢印で載せてみた。

C240付近で七飯林道に降り立って休憩。右の樹木に「台場山 歩道入り口 400m」と書かれた標識が取り付けられている。

ホオノキ(朴の木)の落ち葉に覆われた林道を、西方向に進んでいく。

樹木の隙間から函館山が見えたが、写真なし。青空に綺麗な飛行機雲。長く残るときは、上空の大気が湿っているので、天気が崩れる前兆。

林道を600mほど進んだ四差路で、ランチタイムとする(30分間)。左(南東方向)に下がっていくと、道の駅「なないろななえ」横の交差点から北に向かう道路の終点(標高点173)に至る。

四差路から北の山道に上がり、往路に採った笹藪道などを経由して車に戻る。「大沼トンネル」の真上付近で見かけた、営林作業で使用されたらしい古い標識。

13時5分、車列を停めた「大沼旧道」に到着。所要時間は、ランチタイムを除いて3時間30分ほどであった。

人数を確認し、挨拶を終えて、現地で解散した。紅葉にはまだ早かったが、秋らしく穏やかな中、自然観察と歴史探訪で充実した時間を過ごすことができた。

前回の2019年10月6日、小沼の南端から訪れた際の記録はこちらをご覧ください(台場見取り図の写真あり)。

国道5号線「大沼トンネル」の600mほど函館寄り(127.6m水準点付近)から「大沼旧道」に500m余り入ったC170付近に縦列駐車。コース説明と人数確認を終えて、9時15分に出発する。

通称「大沼旧道」は、明治5年に無沢峠が開削されて札幌本道として開通してから、昭和39年の大沼トンネルが開通するまで、国道5号線だった道路。明治天皇や「日本奥地紀行」を著した旅行家のイザベラ・バードも、この道を通ったという。

辿るコースは昔、七飯から峠を越えて小沼・大沼方面に向かう馬車や小型バスが通る道路だったと聞く。今は造林作業用に、やや広く刈り払われている。泥濘になった所に、親子羆のものと思われる足跡が残っていた(上は親、下が子か)。

柔らかい秋の陽射しを浴び、緩い傾斜でのんびり登っていく。あたりは、まだ緑色が支配している。

「大沼トンネル」の真上辺りで、かつての馬車・小型バス道を左に分け、標高点265のピークなどがある尾根通しに進む。立ち枯れた樹幹には、サルノコシカケとクマゲラなどの食痕が。

山野草も、そろそろ花期を終える。[左上]モミジガサ(紅葉笠)、[右上]ノコンギク(野紺菊)、[左下]サワアザミ(沢薊)、[右下]アキノキリンソウ(秋の麒麟草)。

他の植生は、[左上]イネ科のチジミザサ(縮み笹)は、縮んだようなしわがある、[右上]チジミザサの花軸、[左下]秋の恵み・マタタビ(木天蓼)の実、[右下]スギタケ(杉茸)は、時として腹痛や下痢を伴う中毒をおこすことがあるという。

山道の脇で見かけた、エゾシカの寝床。

C245コルを過ぎて、緩く登っていく。

特徴あるミズナラ(水楢)老木の脇で休憩。この後は左に折れて、笹藪道に入る。

笹薮は、背丈を超える高さがあった。後続メンバーに進路を示す意味と、銃猟立入禁止区域の境界線なのでハンターに人間の存在を示す意味で、ピンクテープ(写真の矢印)を付けた笹竹を掲げながら進んだ。

あちらこちらに散弾銃の薬きょうが落ちていた(ゴミとして回収)。

C255コルで綺麗に刈り払われた山道に合流し、台場頂上に向かって標高差90mを登る。

山道の脇に、ブナ(橅)の大樹があった。一本の木にも、二本が合わさったようにも見える。

頂上直下の尾根道は、明るい広葉樹林帯。

10時43分(出発から約1時間半)、頂上の台場に到着。箱館戦争時の明治元年(1868年)、五稜郭を占拠した旧幕府軍がフランス人士官ブリューネの指導のもと、11月に短期間で造成したといわれ、七稜の星形を呈している。台場の縁に土塁が築かれているため、頂部は窪地になっている。

星形七稜のうち、北西方向(西大沼・森方面)の稜。

砲台を据えるために造成したと考えられるスロープ。

こちらは北東方向(砂原・鹿部方面)の稜。

頂上標識を囲んで、恒例の全体集合写真に納まる。今回も「パー」のポーズで決まり。

南東方向の稜から、東隣りの363.4峰(二等三角点、点名:古峠)方向のC315コルに下がる。コース入り口で見かけたヤドリギ(宿り木)は、酒蔵などの軒先に吊るされる杉玉のよう。

このコースは北登会の皆さんによって、綺麗に刈り払われていた(感謝!)。

コース途中の左手、樹木の間から北海道駒ヶ岳の頂部が見えた。まだ冠雪していなかった。左は剣ヶ峯(1131m)、右の中央は砂原岳(1112.2m)。

C315コル付近で見かけたミズナラ(水楢)の大木。右の太い幹から左上に伸びた枝と、左の幹が癒着している。また、左の幹に包まれた古い幹には、大きなサルノコシカケが。

C290付近のコース脇に、北海道森林管理局による国有林案内板があった。今回辿った周回コースを、赤い矢印で載せてみた。

C240付近で七飯林道に降り立って休憩。右の樹木に「台場山 歩道入り口 400m」と書かれた標識が取り付けられている。

ホオノキ(朴の木)の落ち葉に覆われた林道を、西方向に進んでいく。

樹木の隙間から函館山が見えたが、写真なし。青空に綺麗な飛行機雲。長く残るときは、上空の大気が湿っているので、天気が崩れる前兆。

林道を600mほど進んだ四差路で、ランチタイムとする(30分間)。左(南東方向)に下がっていくと、道の駅「なないろななえ」横の交差点から北に向かう道路の終点(標高点173)に至る。

四差路から北の山道に上がり、往路に採った笹藪道などを経由して車に戻る。「大沼トンネル」の真上付近で見かけた、営林作業で使用されたらしい古い標識。

13時5分、車列を停めた「大沼旧道」に到着。所要時間は、ランチタイムを除いて3時間30分ほどであった。

人数を確認し、挨拶を終えて、現地で解散した。紅葉にはまだ早かったが、秋らしく穏やかな中、自然観察と歴史探訪で充実した時間を過ごすことができた。

前回の2019年10月6日、小沼の南端から訪れた際の記録はこちらをご覧ください(台場見取り図の写真あり)。

2023年10月16日

10月15日(日) 海向山

陽が短くなってきたため、七月から九月にかけて多く実施した遠距離山行に区切りをつけ、今回は近場の海向山(569.4m)を訪れて秋の風情を楽しんだ。参加は16名。

9時5分、旧・椴法華村から八幡川に沿う道路を上がったC160付近の駐車場を出発。恵山に向かう八幡川コースに入る。

C260付近で、やや深く切れ込んだ小沢を渡る。対岸から、渡り終えたメンバーを写す。

登山道に被る倒木を処理するメンバー。

八幡川コース途中のC290付近で右に下がり、八幡川源流部の細い沢を越える。

対岸に上がり、右側が切れ落ちた急斜面を慎重にトラバース。

ほぼ平坦な疎林の中を辿る。瓶や缶が捨てられていたので、復路に回収した。

恵山の火口原駐車場からのコースと合流し、C320付近の分岐に至る。右回りコースに入り、先ず456峰を目指す。

柔らかい秋の木漏れ日を受けながら、ゆっくりと登っていく。

スギゴケが美しい。

456峰の頂上に到着すると、左後方(東南東方向)に恵山、前方(南西方向)に津軽海峡に面する亀田半島の下海岸が望めた。

西南西の隣りに428峰、西方には三枚岳と蛾眉野毛無山が見えた。白い建物は、函館市恵山クリーンセンター。

456峰から標高差60mほどを下がって、C396コルを進む。ミズナラなどの広葉樹の葉は、まだ緑色。

木漏れ日を浴びて輝く、ハウチワカエデ(?)の紅葉が目を引いた。

コルから海向山の頂上に向けて、標高差170mほどを登り返す。所どころで、大きな岩を巻いたり乗り越えたり。

30分たらず登ると傾斜が緩くなり、コースは右に向きを変えて、灌木帯を進む。

サラサドウダン(更紗灯台、更紗満天星)の紅葉。

11時30分、頂上に到着。山名標識を囲んで、恒例の全体集合写真を撮る。集合写真はたいてい3枚撮り、メンバーの表情が良い1枚を選んで掲載しているが、今回は1枚目をグー、2枚目をチョキ、3枚目をパーのポーズで納まった。結果、3枚目で。

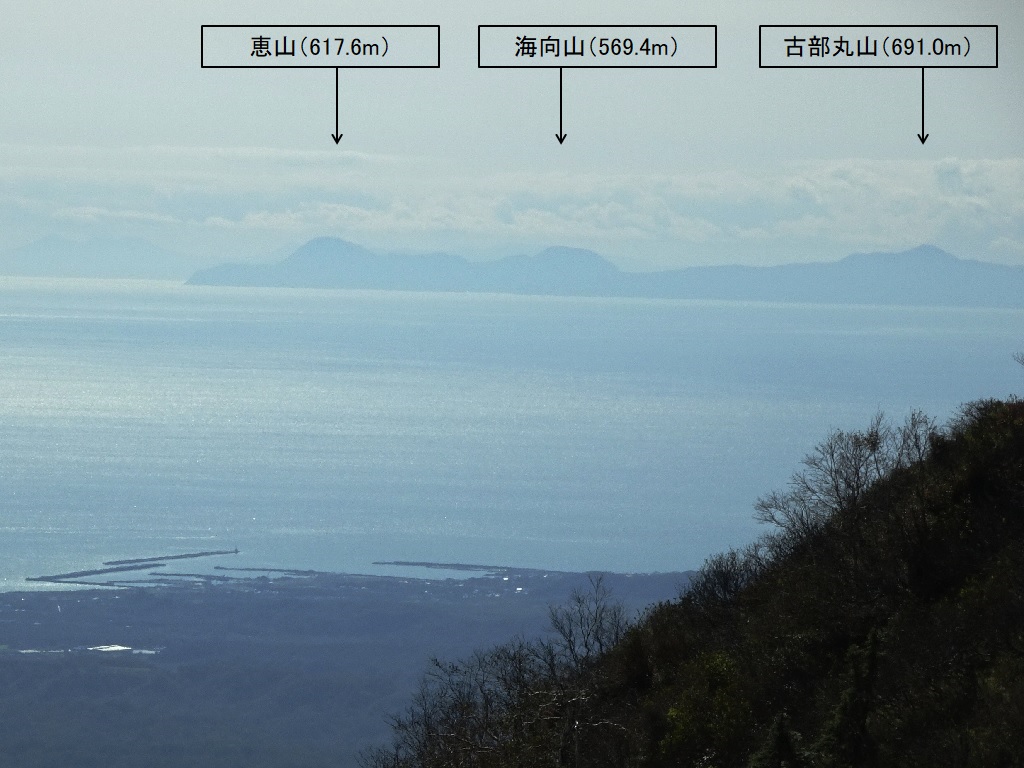

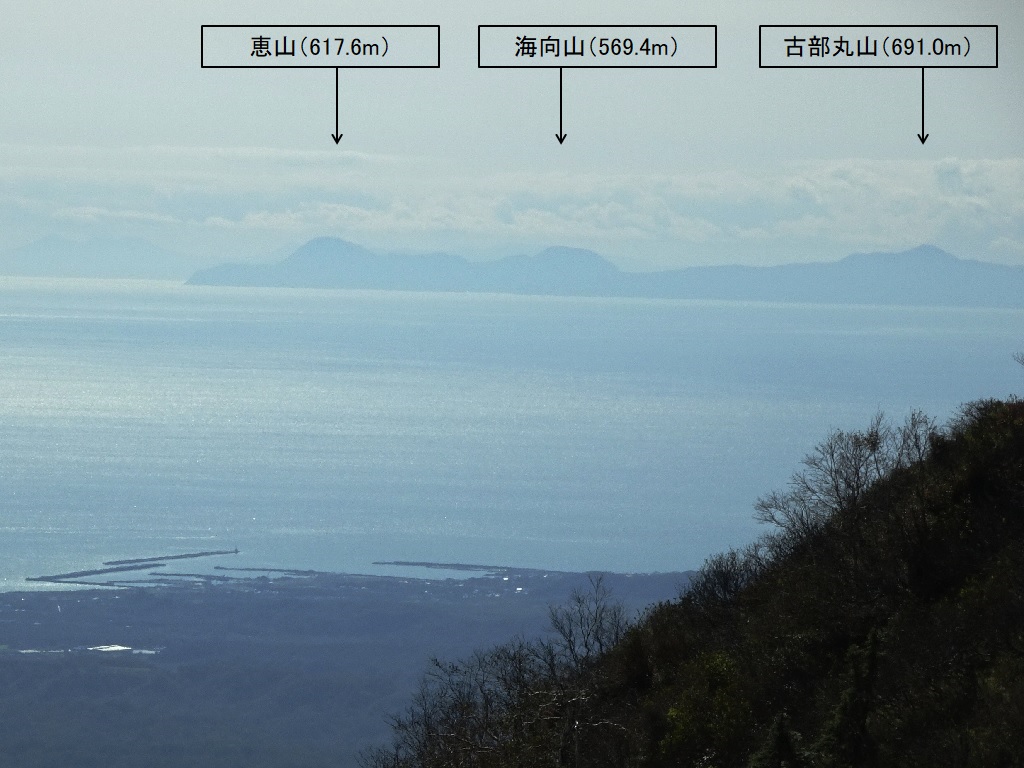

頂上から西に30mほど入った場所から北西方向に、明治29年(1896年)7月4日に北海道初の一等三角点に選定された古部丸山(691.0m、点名:古部岳)の端正な姿が見えた。右は積雪期コースの前衛・596峰。

同じ場所から西北西方向には、函館市の最高峰・袴腰岳と、見る方向によって姿・形が変わる三森山も。

途中で見られた植生は、トウゲブキ(峠蕗)の実とキノコ類。

花は、[左上]ミヤマアキノキリンソウ(深山秋の麒麟草)、[右上]オオノアザミ(大野薊)、[左下]エゾヤマツツジ(蝦夷山躑躅)の二度咲き、[右下]ウメバチソウ(梅鉢草)。

ヤマハハコ(山母子)の群落があった。ウスユキソウ(薄雪草)類の近縁種で、花期はそろそろ終わり。

海向山の頂上から少し下がった通称「展望レストラン」で、三々五々に恵山方面を眺めながらランチタイムとする。

青空を背景に、少し早い紅葉。

気圧の谷の接近で、空に筋状の巻雲が広がってきた。秋らしい風情が感じられる。

恵山を正面に見ながら、12時15分に下山を始めた。

岩が多いやや急な登山道を30分ほど下り、ほぼ平坦な箇所に着いて一息入れる。

13時55分、出発点の駐車場に戻って、下山を終了。全員の無事を確認し、挨拶の後に現地で解散した。

この日の函館(美原3丁目)の最高気温は21.7℃と、平年より4℃以上高かった。山頂付近で風がやや冷たかったが、穏やかな日和に恵まれ、秋の風情を少し味わうことができた。10月4日にNHK総合テレビ(地上波)の「にっぽん百低山」で放送された恵山の内容も話題になった。

9時5分、旧・椴法華村から八幡川に沿う道路を上がったC160付近の駐車場を出発。恵山に向かう八幡川コースに入る。

C260付近で、やや深く切れ込んだ小沢を渡る。対岸から、渡り終えたメンバーを写す。

登山道に被る倒木を処理するメンバー。

八幡川コース途中のC290付近で右に下がり、八幡川源流部の細い沢を越える。

対岸に上がり、右側が切れ落ちた急斜面を慎重にトラバース。

ほぼ平坦な疎林の中を辿る。瓶や缶が捨てられていたので、復路に回収した。

恵山の火口原駐車場からのコースと合流し、C320付近の分岐に至る。右回りコースに入り、先ず456峰を目指す。

柔らかい秋の木漏れ日を受けながら、ゆっくりと登っていく。

スギゴケが美しい。

456峰の頂上に到着すると、左後方(東南東方向)に恵山、前方(南西方向)に津軽海峡に面する亀田半島の下海岸が望めた。

西南西の隣りに428峰、西方には三枚岳と蛾眉野毛無山が見えた。白い建物は、函館市恵山クリーンセンター。

456峰から標高差60mほどを下がって、C396コルを進む。ミズナラなどの広葉樹の葉は、まだ緑色。

木漏れ日を浴びて輝く、ハウチワカエデ(?)の紅葉が目を引いた。

コルから海向山の頂上に向けて、標高差170mほどを登り返す。所どころで、大きな岩を巻いたり乗り越えたり。

30分たらず登ると傾斜が緩くなり、コースは右に向きを変えて、灌木帯を進む。

サラサドウダン(更紗灯台、更紗満天星)の紅葉。

11時30分、頂上に到着。山名標識を囲んで、恒例の全体集合写真を撮る。集合写真はたいてい3枚撮り、メンバーの表情が良い1枚を選んで掲載しているが、今回は1枚目をグー、2枚目をチョキ、3枚目をパーのポーズで納まった。結果、3枚目で。

頂上から西に30mほど入った場所から北西方向に、明治29年(1896年)7月4日に北海道初の一等三角点に選定された古部丸山(691.0m、点名:古部岳)の端正な姿が見えた。右は積雪期コースの前衛・596峰。

同じ場所から西北西方向には、函館市の最高峰・袴腰岳と、見る方向によって姿・形が変わる三森山も。

途中で見られた植生は、トウゲブキ(峠蕗)の実とキノコ類。

花は、[左上]ミヤマアキノキリンソウ(深山秋の麒麟草)、[右上]オオノアザミ(大野薊)、[左下]エゾヤマツツジ(蝦夷山躑躅)の二度咲き、[右下]ウメバチソウ(梅鉢草)。

ヤマハハコ(山母子)の群落があった。ウスユキソウ(薄雪草)類の近縁種で、花期はそろそろ終わり。

海向山の頂上から少し下がった通称「展望レストラン」で、三々五々に恵山方面を眺めながらランチタイムとする。

青空を背景に、少し早い紅葉。

気圧の谷の接近で、空に筋状の巻雲が広がってきた。秋らしい風情が感じられる。

恵山を正面に見ながら、12時15分に下山を始めた。

岩が多いやや急な登山道を30分ほど下り、ほぼ平坦な箇所に着いて一息入れる。

13時55分、出発点の駐車場に戻って、下山を終了。全員の無事を確認し、挨拶の後に現地で解散した。

この日の函館(美原3丁目)の最高気温は21.7℃と、平年より4℃以上高かった。山頂付近で風がやや冷たかったが、穏やかな日和に恵まれ、秋の風情を少し味わうことができた。10月4日にNHK総合テレビ(地上波)の「にっぽん百低山」で放送された恵山の内容も話題になった。

2023年10月10日

10月8日(日) 風不死岳

2016年以来、悪天候やコロナ禍による会山行の中止・自粛があり、7年ぶりに支笏湖畔の風不死岳(1102.3m)を訪れた。函館から日帰りで山行可能な最遠地のひとつ。参加は9名。

北尾根コースを登った。支笏湖畔の国道276号線に沿う駐車場はすでに満杯であった。不安ながら上部駐車場を目指すと、幸いにも車3台を停めることができた。

8時45分に出発し、ゲートで閉鎖された旧い林道を辿る。

道は雨水や雪融け水の流れで浸食され、深い溝ができて歩きづらい。加えて、所々で倒木を回避する。

かつて跨いで越えていた太い倒木は、凹状に切り取られていて容易に通過できた。

旧い林道から登山道に入り、出発から50分弱で五合目を通過。

この時期は、山野草がほとんど見当たらない。観察できたのは、キノコ類とフッキソウ(富貴草、翌春に咲く蕾)くらい。

登山道にダケカンバの倒木が被さっている箇所をくぐる。サルトリイバラの藪のように、枝が絡まって抜け出すのに苦労する。

八合目を過ぎ、左の谷から上がってくる大沢コース(廃道?)との合流点あたりから傾斜がきつくなる。

泥状の急斜面に、補助ロープが4~5本設置されていた。ありがたく使わせていただくが、どのロープに取り付くのが先々安全か、各自の判断が分かれる。

高度を上げていくと、背後に支笏湖周辺の景観が広がる。中央は恵庭岳(1320m)。その麓の湖畔に丸駒温泉。

このあとも、補助ロープが設置された岩場をいくつか通過する。

振り返ると、支笏湖を隔てた北方向の中央に「山」容姿のイチャンコッペ山(878.2m)と、その右遠方に札幌市中心街が望めた。

支笏湖の東半分を俯瞰する。中央の山は紋別岳(865.6m)。

頂上まで間もなくという箇所で、最後のロープ場を越える。

笹で覆われた頂上手前、左前方に樽前山(1041m)を望みながら進む。

11時12分、頂上に到着。札幌市から訪れたというグループの方にカメラのシャッターをお願いした。山名標識の後方に恵庭岳の頂上岩峰が見えていたのだが、撮影位置からは残念ながら写らなかった。

「どちらから」の問いに「函館から」と応えると、「(当クラブ会友の)Nmさんの会か」と尋ねられたので、しばし情報を交換。

頂上でランチを摂ってから、四方の景観を楽しんだ。先ずは北西方向に鎮座する恵庭岳と周辺の山々を皮切りに、左回りで紹介。

西方には、頂部に雲を被った羊蹄山(1898m、往路の車窓からは頂部の冠雪が見えた)と尻別岳(1107.3m)。

南西方向にはホロホロ山と徳舜瞥山の三角形山容、オロフレ山などが指呼できた。

同じく南西方向の先には、先週(10月1日)に会山行で訪れた鷲別岳(室蘭岳)と、すぐ左隣りにカムイヌプリを構成する峰々、遠く内浦湾を隔てて駒ヶ岳と横津岳。

その左遠方には、恵山など亀田半島の山々も望めた。手前は白老港。

南南西方向の目の前は、樽前山登山口から辿るコース上の1093ピーク。

南南東方向の隣りに聳える活火山・樽前山(1041m)。中央火口丘からは、火山性の蒸気を噴き上げていた。

南東方向に苫小牧市街地。

東北東方向、はるかに夕張岳も望めた。手前は千歳市街地。

北方向、札幌市中心街の高層ビル群を撮る。札幌ドームの白い建物や紅白縞模様の煙突がある駒岡清掃工場、遠く江別市環境クリーンセンターや北石狩衛生センターの建物。さらに遠くは増毛山地か。

11時50分に頂上を発ち、支笏湖に落ちるように下山する。

いくつもあるロープ場は登りの時よりも慎重に、足元を確かめながら降下する。

補助ロープが4~5本設置された急斜面の上部に、風雪に耐えて幹が屈曲したダケカンバが健在であった。

今夏の猛暑の影響からか、登山道縁辺は紅葉が始まったばかりという状況であった。

13時30分、林道上部の駐車場に到着して下山を終えた。

駐車場で挨拶を済ませ、車ごとに帰宅の途に就いた。

7年ぶりの会山行で訪れた風不死岳は、紅葉には早かったが秋晴れの空のもと、半径100km・360度の大展望を堪能することができた。

2016年9月に訪れた風不死岳山行の様子は、こちらをご覧ください。

北尾根コースを登った。支笏湖畔の国道276号線に沿う駐車場はすでに満杯であった。不安ながら上部駐車場を目指すと、幸いにも車3台を停めることができた。

8時45分に出発し、ゲートで閉鎖された旧い林道を辿る。

道は雨水や雪融け水の流れで浸食され、深い溝ができて歩きづらい。加えて、所々で倒木を回避する。

かつて跨いで越えていた太い倒木は、凹状に切り取られていて容易に通過できた。

旧い林道から登山道に入り、出発から50分弱で五合目を通過。

この時期は、山野草がほとんど見当たらない。観察できたのは、キノコ類とフッキソウ(富貴草、翌春に咲く蕾)くらい。

登山道にダケカンバの倒木が被さっている箇所をくぐる。サルトリイバラの藪のように、枝が絡まって抜け出すのに苦労する。

八合目を過ぎ、左の谷から上がってくる大沢コース(廃道?)との合流点あたりから傾斜がきつくなる。

泥状の急斜面に、補助ロープが4~5本設置されていた。ありがたく使わせていただくが、どのロープに取り付くのが先々安全か、各自の判断が分かれる。

高度を上げていくと、背後に支笏湖周辺の景観が広がる。中央は恵庭岳(1320m)。その麓の湖畔に丸駒温泉。

このあとも、補助ロープが設置された岩場をいくつか通過する。

振り返ると、支笏湖を隔てた北方向の中央に「山」容姿のイチャンコッペ山(878.2m)と、その右遠方に札幌市中心街が望めた。

支笏湖の東半分を俯瞰する。中央の山は紋別岳(865.6m)。

頂上まで間もなくという箇所で、最後のロープ場を越える。

笹で覆われた頂上手前、左前方に樽前山(1041m)を望みながら進む。

11時12分、頂上に到着。札幌市から訪れたというグループの方にカメラのシャッターをお願いした。山名標識の後方に恵庭岳の頂上岩峰が見えていたのだが、撮影位置からは残念ながら写らなかった。

「どちらから」の問いに「函館から」と応えると、「(当クラブ会友の)Nmさんの会か」と尋ねられたので、しばし情報を交換。

頂上でランチを摂ってから、四方の景観を楽しんだ。先ずは北西方向に鎮座する恵庭岳と周辺の山々を皮切りに、左回りで紹介。

西方には、頂部に雲を被った羊蹄山(1898m、往路の車窓からは頂部の冠雪が見えた)と尻別岳(1107.3m)。

南西方向にはホロホロ山と徳舜瞥山の三角形山容、オロフレ山などが指呼できた。

同じく南西方向の先には、先週(10月1日)に会山行で訪れた鷲別岳(室蘭岳)と、すぐ左隣りにカムイヌプリを構成する峰々、遠く内浦湾を隔てて駒ヶ岳と横津岳。

その左遠方には、恵山など亀田半島の山々も望めた。手前は白老港。

南南西方向の目の前は、樽前山登山口から辿るコース上の1093ピーク。

南南東方向の隣りに聳える活火山・樽前山(1041m)。中央火口丘からは、火山性の蒸気を噴き上げていた。

南東方向に苫小牧市街地。

東北東方向、はるかに夕張岳も望めた。手前は千歳市街地。

北方向、札幌市中心街の高層ビル群を撮る。札幌ドームの白い建物や紅白縞模様の煙突がある駒岡清掃工場、遠く江別市環境クリーンセンターや北石狩衛生センターの建物。さらに遠くは増毛山地か。

11時50分に頂上を発ち、支笏湖に落ちるように下山する。

いくつもあるロープ場は登りの時よりも慎重に、足元を確かめながら降下する。

補助ロープが4~5本設置された急斜面の上部に、風雪に耐えて幹が屈曲したダケカンバが健在であった。

今夏の猛暑の影響からか、登山道縁辺は紅葉が始まったばかりという状況であった。

13時30分、林道上部の駐車場に到着して下山を終えた。

駐車場で挨拶を済ませ、車ごとに帰宅の途に就いた。

7年ぶりの会山行で訪れた風不死岳は、紅葉には早かったが秋晴れの空のもと、半径100km・360度の大展望を堪能することができた。

2016年9月に訪れた風不死岳山行の様子は、こちらをご覧ください。

2023年10月03日

10月1日(日) 鷲別岳(室蘭岳)

コロナ禍で遠出を控えていたため、会山行で鷲別岳(911.1m、別名:室蘭岳)を訪れるのは5年4か月ぶり。前回は夏道(南尾根)コースを上がってからカムイヌプリへ縦走したが、今回は西尾根コースを下って周回した。参加は14名。

室蘭岳山麓総合公園の駐車場を10時40分に出発。白鳥ヒュッテに向かう。

15分ほどで白鳥ヒュッテに到着し、これからの尾根登りに備えた。

ダケカンバなどの広葉樹に覆われた夏道コースを登り始める。雲は多いながら、ときどき陽が照る。

ほどなく室蘭岳水神社への参道分岐に至る。神社はペトトル川支流の湧水口に建立され、室蘭市民の生活水となる大切な水源に感謝するとともに、安全登山の祈りが込められている。

南尾根にはガンバリ岩など、ところどころに大きな岩石がある。岩塊を包み込んで、大樹が根を張っていた。

樹林が切れた所から振り返ると、室蘭港(別名:白鳥湾)が一望できた。右端の湾口に東日本最長の吊り橋である白鳥大橋(1998年に完成)、左下に登山口付近の山麓総合公園と「だんパラスキー場」休憩所も。ちなみに「だんパラ」は、メンバーの調べによると「家族団らんパラダイス」から命名されたとのこと。

夏道の上部は傾斜が緩く、良く手入れがされていて登りやすい。

西尾根に向かう分岐点の下でひと息入れる。安全な道なので当クラブの慣例に倣い、鷲別岳の頂上を初めて踏むメンバー7名が列の前に出る。

12時55分、一等三角点が設けられた鷲別岳(点名も同じ)の頂上に到着。三角点標石の「〇等三角点」という文字は原則として南面に入れることになっている(苔類の付着などによる侵食から保護するためとか)そうだが、原則通りになっているのは70パーセント程度との報告もあるという。

遠方は霞んでいたが、頂上からの展望をどうぞ。先ず、すぐ東隣りのカムイヌプリ(750.0m、三等三角点、点名:鷲別来馬[わしべつらいば])から。六つから七つの峰を持ち、中央の奥が頂上(最高点)。遠景は登別市街。

北北東方向に、形の良い山容のオロフレ山(二等三角点、点名:登別岳)やホロホロ山(一等三角点、点名:徳心別山)。徳舜瞥山(1309m)はオロフレ山と重なっているので見えていない。

北東方向には、風不死岳(三等三角点、点名:風不止)や樽前山が望めた。加車山[かしゃやま](三等三角点、点名も同じ)はオロフレ峠の東に位置する登山道のない低山だが、南のカルルス温泉から見ると意外に迫力があるという。

北西方向を眺める。一か月前の9月3日に会山行で訪れた稀府岳(702.2m)から奥稀府岳に至る尾根の一角と、紋別岳、有珠山が指呼できた。

ランチタイムを終えて、頂上の立派な山名表示板を入れて全体集合写真を撮る。

13時40分、頂上を発って西尾根コースに向かう。主稜線はダケカンバ林や笹原になっている。

主稜線上にある標高点855ピークの手前、登山道から少し北に入った岩塔から良い展望が得られた。頂上からの展望で紹介した、北東方向のオロフレ山(左)から樽前山(右)に至る山並み。

鷲別岳の頂上。左は、鷲別来馬川の源頭部にあたる岩場の急斜面になっている。

標高点855ピークにとりかかるメンバーの列。カーブを過ぎたところにいるのだが…。

ピークから内浦湾越しに、駒ヶ岳(右、1131m)と横津岳(左、1167m)が見えた。手前の海岸付近には、旧・JX日鉱日石エネルギーの高い煙突と、白鳥大橋も。

笹に覆われた尾根を下り始める。左の海岸にある小山は、室蘭・登別市境に位置する鷲別岬(107.4m)。

振り返ると、大気の状態が不安定なことを示す雄大積雲(積乱雲の卵)の頭が見えた。右は標高点855ピークの直下にあるマイクロ波反射板。

進行方向の右下には、伊達市に建つ発電用の風車群。

今回のコースでは、山野草の花や実が少なかった。目についたのは、[左上]ノコンギク(野紺菊)、[右上]ヤナギタンポポ(柳蒲公英)、[左下]センボンヤリ(千本槍)の実、[右下]オオノアザミ(大野薊)くらい。

尾根はC500を過ぎると、左のペトトル川に向かう斜面に入る。川の近くはダケカンバなどの広葉樹林帯になっている。

樹林帯にあったフッキソウ(富貴草)。秋には翌春に咲く蕾が伸びてくる。

ペトトル川のきれいな流れ。

ふたたび白鳥ヒュッテの前に出て、登った夏道コースと合流した。

左の木の間からスキー場のゲレンデが覗く道を、駐車場に向かう。

到着の少し前、スキー場ゲレンデから一頭のエゾシカがこちらを見ていた。

16時10分、室蘭岳山麓総合公園の駐車場に到着して下山を終了。駐車場で挨拶を済ませて解散し、帰宅の途に就いた。車ごとの判断により、途中の日帰り温泉で汗を流した。

俄雨や雷の可能性はあったが、幸い遭わずに済んだ。山野草は殆ど観察できなかったが、足元には白鳥大橋が架かる室蘭の港と市街地、近くはカムイヌプリから、北東方向にはオロフレ山から樽前山まで、北西方向に紋別岳や有珠山、内浦湾越しに駒ヶ岳や横津岳などの展望が得られた。

2018年6月に鷲別岳からカムイヌプリへ縦走した時の様子は、旧ブログのこちらをご覧ください。

室蘭岳山麓総合公園の駐車場を10時40分に出発。白鳥ヒュッテに向かう。

15分ほどで白鳥ヒュッテに到着し、これからの尾根登りに備えた。

ダケカンバなどの広葉樹に覆われた夏道コースを登り始める。雲は多いながら、ときどき陽が照る。

ほどなく室蘭岳水神社への参道分岐に至る。神社はペトトル川支流の湧水口に建立され、室蘭市民の生活水となる大切な水源に感謝するとともに、安全登山の祈りが込められている。

南尾根にはガンバリ岩など、ところどころに大きな岩石がある。岩塊を包み込んで、大樹が根を張っていた。

樹林が切れた所から振り返ると、室蘭港(別名:白鳥湾)が一望できた。右端の湾口に東日本最長の吊り橋である白鳥大橋(1998年に完成)、左下に登山口付近の山麓総合公園と「だんパラスキー場」休憩所も。ちなみに「だんパラ」は、メンバーの調べによると「家族団らんパラダイス」から命名されたとのこと。

夏道の上部は傾斜が緩く、良く手入れがされていて登りやすい。

西尾根に向かう分岐点の下でひと息入れる。安全な道なので当クラブの慣例に倣い、鷲別岳の頂上を初めて踏むメンバー7名が列の前に出る。

12時55分、一等三角点が設けられた鷲別岳(点名も同じ)の頂上に到着。三角点標石の「〇等三角点」という文字は原則として南面に入れることになっている(苔類の付着などによる侵食から保護するためとか)そうだが、原則通りになっているのは70パーセント程度との報告もあるという。

遠方は霞んでいたが、頂上からの展望をどうぞ。先ず、すぐ東隣りのカムイヌプリ(750.0m、三等三角点、点名:鷲別来馬[わしべつらいば])から。六つから七つの峰を持ち、中央の奥が頂上(最高点)。遠景は登別市街。

北北東方向に、形の良い山容のオロフレ山(二等三角点、点名:登別岳)やホロホロ山(一等三角点、点名:徳心別山)。徳舜瞥山(1309m)はオロフレ山と重なっているので見えていない。

北東方向には、風不死岳(三等三角点、点名:風不止)や樽前山が望めた。加車山[かしゃやま](三等三角点、点名も同じ)はオロフレ峠の東に位置する登山道のない低山だが、南のカルルス温泉から見ると意外に迫力があるという。

北西方向を眺める。一か月前の9月3日に会山行で訪れた稀府岳(702.2m)から奥稀府岳に至る尾根の一角と、紋別岳、有珠山が指呼できた。

ランチタイムを終えて、頂上の立派な山名表示板を入れて全体集合写真を撮る。

13時40分、頂上を発って西尾根コースに向かう。主稜線はダケカンバ林や笹原になっている。

主稜線上にある標高点855ピークの手前、登山道から少し北に入った岩塔から良い展望が得られた。頂上からの展望で紹介した、北東方向のオロフレ山(左)から樽前山(右)に至る山並み。

鷲別岳の頂上。左は、鷲別来馬川の源頭部にあたる岩場の急斜面になっている。

標高点855ピークにとりかかるメンバーの列。カーブを過ぎたところにいるのだが…。

ピークから内浦湾越しに、駒ヶ岳(右、1131m)と横津岳(左、1167m)が見えた。手前の海岸付近には、旧・JX日鉱日石エネルギーの高い煙突と、白鳥大橋も。

笹に覆われた尾根を下り始める。左の海岸にある小山は、室蘭・登別市境に位置する鷲別岬(107.4m)。

振り返ると、大気の状態が不安定なことを示す雄大積雲(積乱雲の卵)の頭が見えた。右は標高点855ピークの直下にあるマイクロ波反射板。

進行方向の右下には、伊達市に建つ発電用の風車群。

今回のコースでは、山野草の花や実が少なかった。目についたのは、[左上]ノコンギク(野紺菊)、[右上]ヤナギタンポポ(柳蒲公英)、[左下]センボンヤリ(千本槍)の実、[右下]オオノアザミ(大野薊)くらい。

尾根はC500を過ぎると、左のペトトル川に向かう斜面に入る。川の近くはダケカンバなどの広葉樹林帯になっている。

樹林帯にあったフッキソウ(富貴草)。秋には翌春に咲く蕾が伸びてくる。

ペトトル川のきれいな流れ。

ふたたび白鳥ヒュッテの前に出て、登った夏道コースと合流した。

左の木の間からスキー場のゲレンデが覗く道を、駐車場に向かう。

到着の少し前、スキー場ゲレンデから一頭のエゾシカがこちらを見ていた。

16時10分、室蘭岳山麓総合公園の駐車場に到着して下山を終了。駐車場で挨拶を済ませて解散し、帰宅の途に就いた。車ごとの判断により、途中の日帰り温泉で汗を流した。

俄雨や雷の可能性はあったが、幸い遭わずに済んだ。山野草は殆ど観察できなかったが、足元には白鳥大橋が架かる室蘭の港と市街地、近くはカムイヌプリから、北東方向にはオロフレ山から樽前山まで、北西方向に紋別岳や有珠山、内浦湾越しに駒ヶ岳や横津岳などの展望が得られた。

2018年6月に鷲別岳からカムイヌプリへ縦走した時の様子は、旧ブログのこちらをご覧ください。