2024年04月11日

4月7日(日) 鹿部丸山(精進川東尾根コース)

青空が広がり、函館市の日最高気温が17.2℃と平年より7℃も高くなったこの日、会山行別組は3年ぶりに鹿部丸山(909.2m)を訪れた。横津岳頂上から北に流れ下る精進川(折戸川支流)東側の尾根を利用し、883峰付近からは北東に延びる支尾根を辿った。参加は会友・フリーのM夫妻を含めて12名。

以前の会山行では精進川林道C348付近の変則十字路(除雪終点)を発着点としたが、今回はC405付近のY字路まで除雪されていたので、ここまで車を乗り入れることができ、標高差で約60mの登降が稼げた。

車4台を縦列に停め、注意事項を伝えて6時32分に出発。スノーシューやワカンを手に提げて放牧地に出ると、左(北西)には朝日を受けた北海道駒ヶ岳(1131m)の秀麗な姿。右の山腹に見えるコブは、古い寄生火山の東円山(481.3m)。放牧地は、雪解けがかなり進んでいた。

雪面が締まっているので、放牧地の上部まで壷足で上がる。

放牧地の上部でスノーシューやワカンを装着して、樹林帯に入った。この地点で積雪は25cmくらい(前日に確認済み)あり、笹薮が頭を持ち上げ始めていたが、まだ大丈夫。尾根のC510付近(傾斜がやや急になる地点)まで来ると、積雪は十分にあった。

ミズナラの木の根回り穴(根開け)を見ると、積雪深は50cmほど。

C620付近を横切る林道で休憩。この林道は、旧精進川鉱山跡から上がってきて、鹿部丸山の西にある鞍部に繋がっている。

この先は樹林の密度が薄くなり、展望が開けてくる。C700付近で、北海道駒ヶ岳や大沼方面を眺めながら休憩。

北に95km離れた羊蹄山など、道央の山々も見通せた。内浦湾は一面の海霧。

ダケカンバの古木に付いた緑色の苔に、白いキノコが生えて(映えて)いた。

846峰の手前、C770付近からの急斜面は、右から回って高度を上げる。

846峰に近づくと、尾根は細くすっきりとしてくる。

8時33分、846峰に到着(ここまで登り2時間)。雨鱒川の谷を挟んで、目指す鹿部丸山(中央)とひとつ手前の880峰(右)を望む。鹿部丸山まで、まだ2時間ほどを要する。

846峰を下って、883峰(前方の樹林に覆われた山)との間にある鞍部の広い雪原に出る。左遠方は、函館市の最高峰である袴腰岳(1108.4m)。

883峰付近で、846峰と内浦湾を振り返りながら休憩。

883峰の次のピーク(892m)で主尾根を外れ、鹿部丸山に続く支尾根に向かう。屈曲地点から、横津岳の頂部周辺に建ち並ぶ通信施設群が見えた。

880峰に向かって、標高差50mほどの急な斜面を下る(帰りはこの登り返しがなかなか…)。

鹿部丸山の一つ手前にある880峰の頂上から少し先に進むと、ダケカンバの老いた巨木が堂々と聳え立っている。太い幹は大きなウロになっているが、広げた枝々は白く若々しい。敬意を込め、勝手に「ダケ爺」と呼んでいる。

少し先から、鹿部丸山の南端にある岩塔が見えた。

最終コルを越え、鹿部丸山への登りにかかる。

左の後方には、越えてきた846峰と、その右後方に砂蘭部岳(984.1m)、奥に遊楽部岳(1277m)・太櫓岳(1053.6m)が重なって見えた。

鹿部丸山の頂部南端にある岩塔に到着。岩の間に袴腰岳を入れて一枚。

鹿部丸山の頂部は広い雪原になっており、噴気(温度は低いようだ)の影響で多数の「落とし穴」が隠れている。

穴を踏み抜かないように、スノーモービルのトレースを辿って、右前方に見える最高地点(黒っぽい北岩塔の後ろ)に向かう。前を行くメンバーからほんの少し足を横に置いて、踏み抜いた人もご愛敬。

10時23分、北岩塔のすぐ先にある頂上に到着(登り:3時間50分)。山名標識を入れて集合写真に納まる。初めて頂上を踏んだメンバーは6名。

頂上からの展望をどうぞ。まず、東隣りの熊泊山と泣面山。南東に27km離れた一等三角点を持つ古部丸山と、黒っぽい恵山。

広い雪原の向こうには、横津岳から烏帽子岳、袴腰岳へと続く穏やかな連峰稜線。雪面に点在する黒っぽい部分は「落とし穴」。

袴腰岳から左(東方)に緩く下がる稜線の向こうに、ピョコンと頭を出す三森山(842.1m)。

やや強い南風を避けて、北向き斜面で北海道駒ヶ岳(砂原岳)を眺めながら、ゆったりとランチタイムとする(45分間)。

斜面のすぐ下に立つ樹木の根元で、小さなネズミ(ヒメネズミ?)が僅かな笹薮から雪の上に出たり戻ったり、木の幹に少し登ったり降りたりしていた。メンバーが食するランチに惹かれたのか、いちどはザックのところにも駆け寄ってきた。動きが素早いので、残念ながら写真には写せなかった。

![北海道駒ヶ岳[砂原岳] 北海道駒ヶ岳[砂原岳]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20240407-Z2%E9%B9%BF%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E9%A7%92%E3%83%B6%E5%B2%B3%5B%E7%A0%82%E5%8E%9F%E5%B2%B3%5Dk.jpg)

お供え餅のような北岩塔の前で集合写真を撮り、11時10分、下山にかかる。

帰路、880峰を越えて急な登りを終えたところで、芽吹いたバッコヤナギ(?)が見られた。青空を背景にして、春を感じさせてくれた。

846峰の頂上に戻ると、このピークを目指した組が作ってくれた雪ダルマが出迎えてくれた(当ブログ「4月7日 846峰」参照)。鹿部丸山組の疲れを癒そうと、参加者6名で作ったとのことで、感謝。

スヌーピーかなと思ったが、衣装(飾り)が少し変わっていたり場所がずれたりしていたので、雪ダルマが着替えたり動いたりしたのだろうか(^_^)。ちなみに、「4月7日 846峰」での雪ダルマ撮影時刻と、この写真の撮影時刻の差は、1時間35分。

尾根の樹林帯を抜けて上部の放牧地に出ると、西方に二股岳から三九郎岳に続く山並みが見えた。前日に樹林帯入口の積雪状況を確認に来た時に撮った写真(下の2枚目)と比べると、雪解けが一気に進んだように思えた(太陽光の当たり方の違いもあるが…)。

![二股岳・三九郎岳[4月6日] 二股岳・三九郎岳[4月6日]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20240406-OP%E2%91%A0%E7%B2%BE%E9%80%B2%E5%B7%9D%E6%9D%B1%E5%B0%BE%E6%A0%B9%E6%94%BE%E7%89%A7%E5%9C%B0k%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3%E3%83%BB%E4%B8%89%E4%B9%9D%E9%83%8E%E5%B2%B3%5B4%E6%9C%886%E6%97%A5%5Dk.jpg)

駒ヶ岳を正面に見て、広い放牧地を余韻に浸りながらゆっくり下る。

14時10分、精進川林道C405付近のY字路に到着し、無事に下山を終えた(下り:3時間ちょうど)。安着とねぎらいの挨拶、最高気温が高い状態が続くので山行時にはブロック雪崩に注意することを確認し、現地で解散した。

車が少し奥まで入れて所要時間を短縮できたが、7時間ほどの実動は疲れた。それでも、暖かい気温と青空、展望に恵まれ、今シーズン最後になるであろう雪山山行を存分に楽しめた。「846峰組」が14時少し前に下山を終えていたそうで、僅かな時間差で合流できずに残念であったが、雪ダルマのサプライズもあって幸せな一日であった。

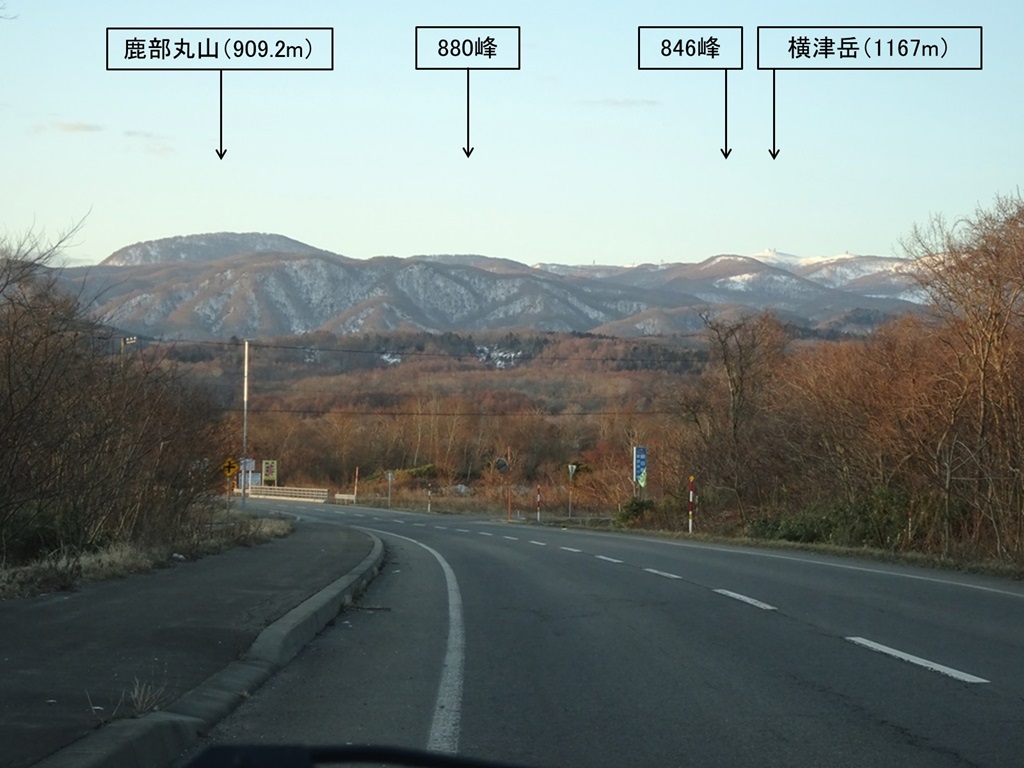

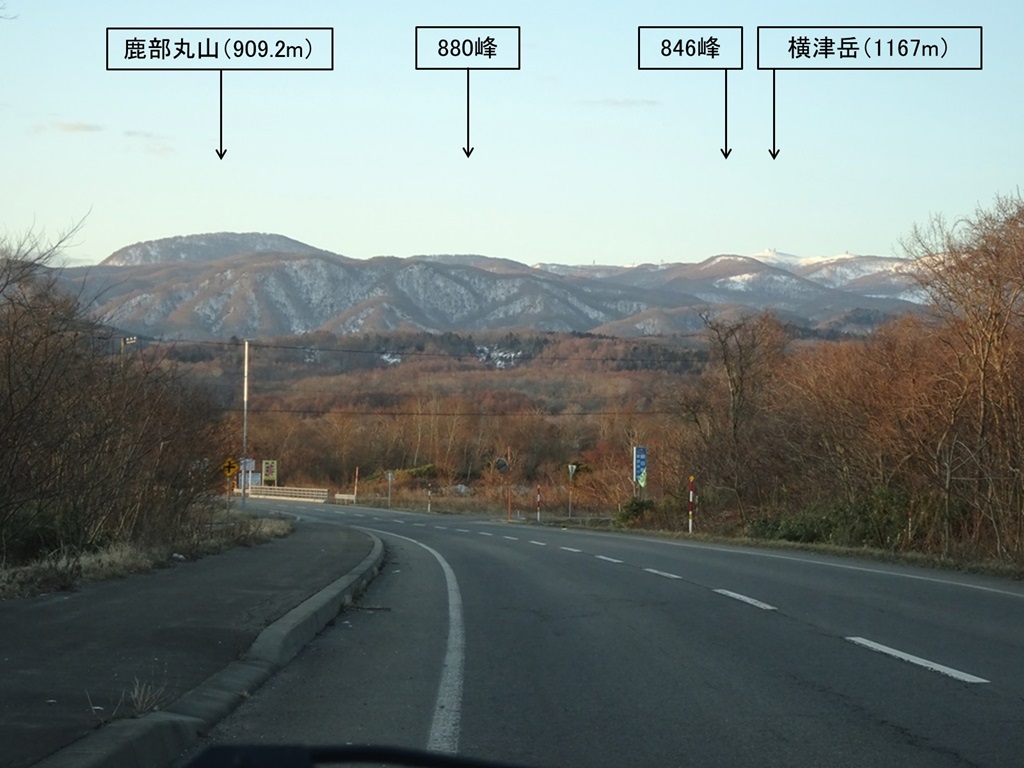

★おまけ①:鹿部丸山と846峰の山容

鹿部町内から鹿部丸山と846峰を望む(2020年3月25日撮影)。

★おまけ②:過去に試登した鹿部丸山の別コース

2017年3月18日、今回辿ったコースと反対側(頂上の北東側)の常呂川ダム付近から未踏のコースを試登した際の様子は、こちらの旧ブログをご覧ください。

このコースは、熊泊山積雪期取り付き点から奥の林道が車通行にスリップ・路肩逸脱などの危険を伴うため、それ以降、当クラブでは利用していません。

以前の会山行では精進川林道C348付近の変則十字路(除雪終点)を発着点としたが、今回はC405付近のY字路まで除雪されていたので、ここまで車を乗り入れることができ、標高差で約60mの登降が稼げた。

車4台を縦列に停め、注意事項を伝えて6時32分に出発。スノーシューやワカンを手に提げて放牧地に出ると、左(北西)には朝日を受けた北海道駒ヶ岳(1131m)の秀麗な姿。右の山腹に見えるコブは、古い寄生火山の東円山(481.3m)。放牧地は、雪解けがかなり進んでいた。

雪面が締まっているので、放牧地の上部まで壷足で上がる。

放牧地の上部でスノーシューやワカンを装着して、樹林帯に入った。この地点で積雪は25cmくらい(前日に確認済み)あり、笹薮が頭を持ち上げ始めていたが、まだ大丈夫。尾根のC510付近(傾斜がやや急になる地点)まで来ると、積雪は十分にあった。

ミズナラの木の根回り穴(根開け)を見ると、積雪深は50cmほど。

C620付近を横切る林道で休憩。この林道は、旧精進川鉱山跡から上がってきて、鹿部丸山の西にある鞍部に繋がっている。

この先は樹林の密度が薄くなり、展望が開けてくる。C700付近で、北海道駒ヶ岳や大沼方面を眺めながら休憩。

北に95km離れた羊蹄山など、道央の山々も見通せた。内浦湾は一面の海霧。

ダケカンバの古木に付いた緑色の苔に、白いキノコが生えて(映えて)いた。

846峰の手前、C770付近からの急斜面は、右から回って高度を上げる。

846峰に近づくと、尾根は細くすっきりとしてくる。

8時33分、846峰に到着(ここまで登り2時間)。雨鱒川の谷を挟んで、目指す鹿部丸山(中央)とひとつ手前の880峰(右)を望む。鹿部丸山まで、まだ2時間ほどを要する。

846峰を下って、883峰(前方の樹林に覆われた山)との間にある鞍部の広い雪原に出る。左遠方は、函館市の最高峰である袴腰岳(1108.4m)。

883峰付近で、846峰と内浦湾を振り返りながら休憩。

883峰の次のピーク(892m)で主尾根を外れ、鹿部丸山に続く支尾根に向かう。屈曲地点から、横津岳の頂部周辺に建ち並ぶ通信施設群が見えた。

880峰に向かって、標高差50mほどの急な斜面を下る(帰りはこの登り返しがなかなか…)。

鹿部丸山の一つ手前にある880峰の頂上から少し先に進むと、ダケカンバの老いた巨木が堂々と聳え立っている。太い幹は大きなウロになっているが、広げた枝々は白く若々しい。敬意を込め、勝手に「ダケ爺」と呼んでいる。

少し先から、鹿部丸山の南端にある岩塔が見えた。

最終コルを越え、鹿部丸山への登りにかかる。

左の後方には、越えてきた846峰と、その右後方に砂蘭部岳(984.1m)、奥に遊楽部岳(1277m)・太櫓岳(1053.6m)が重なって見えた。

鹿部丸山の頂部南端にある岩塔に到着。岩の間に袴腰岳を入れて一枚。

鹿部丸山の頂部は広い雪原になっており、噴気(温度は低いようだ)の影響で多数の「落とし穴」が隠れている。

穴を踏み抜かないように、スノーモービルのトレースを辿って、右前方に見える最高地点(黒っぽい北岩塔の後ろ)に向かう。前を行くメンバーからほんの少し足を横に置いて、踏み抜いた人もご愛敬。

10時23分、北岩塔のすぐ先にある頂上に到着(登り:3時間50分)。山名標識を入れて集合写真に納まる。初めて頂上を踏んだメンバーは6名。

頂上からの展望をどうぞ。まず、東隣りの熊泊山と泣面山。南東に27km離れた一等三角点を持つ古部丸山と、黒っぽい恵山。

広い雪原の向こうには、横津岳から烏帽子岳、袴腰岳へと続く穏やかな連峰稜線。雪面に点在する黒っぽい部分は「落とし穴」。

袴腰岳から左(東方)に緩く下がる稜線の向こうに、ピョコンと頭を出す三森山(842.1m)。

やや強い南風を避けて、北向き斜面で北海道駒ヶ岳(砂原岳)を眺めながら、ゆったりとランチタイムとする(45分間)。

斜面のすぐ下に立つ樹木の根元で、小さなネズミ(ヒメネズミ?)が僅かな笹薮から雪の上に出たり戻ったり、木の幹に少し登ったり降りたりしていた。メンバーが食するランチに惹かれたのか、いちどはザックのところにも駆け寄ってきた。動きが素早いので、残念ながら写真には写せなかった。

![北海道駒ヶ岳[砂原岳] 北海道駒ヶ岳[砂原岳]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20240407-Z2%E9%B9%BF%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E9%A7%92%E3%83%B6%E5%B2%B3%5B%E7%A0%82%E5%8E%9F%E5%B2%B3%5Dk.jpg)

お供え餅のような北岩塔の前で集合写真を撮り、11時10分、下山にかかる。

帰路、880峰を越えて急な登りを終えたところで、芽吹いたバッコヤナギ(?)が見られた。青空を背景にして、春を感じさせてくれた。

846峰の頂上に戻ると、このピークを目指した組が作ってくれた雪ダルマが出迎えてくれた(当ブログ「4月7日 846峰」参照)。鹿部丸山組の疲れを癒そうと、参加者6名で作ったとのことで、感謝。

スヌーピーかなと思ったが、衣装(飾り)が少し変わっていたり場所がずれたりしていたので、雪ダルマが着替えたり動いたりしたのだろうか(^_^)。ちなみに、「4月7日 846峰」での雪ダルマ撮影時刻と、この写真の撮影時刻の差は、1時間35分。

尾根の樹林帯を抜けて上部の放牧地に出ると、西方に二股岳から三九郎岳に続く山並みが見えた。前日に樹林帯入口の積雪状況を確認に来た時に撮った写真(下の2枚目)と比べると、雪解けが一気に進んだように思えた(太陽光の当たり方の違いもあるが…)。

![二股岳・三九郎岳[4月6日] 二股岳・三九郎岳[4月6日]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20240406-OP%E2%91%A0%E7%B2%BE%E9%80%B2%E5%B7%9D%E6%9D%B1%E5%B0%BE%E6%A0%B9%E6%94%BE%E7%89%A7%E5%9C%B0k%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3%E3%83%BB%E4%B8%89%E4%B9%9D%E9%83%8E%E5%B2%B3%5B4%E6%9C%886%E6%97%A5%5Dk.jpg)

駒ヶ岳を正面に見て、広い放牧地を余韻に浸りながらゆっくり下る。

14時10分、精進川林道C405付近のY字路に到着し、無事に下山を終えた(下り:3時間ちょうど)。安着とねぎらいの挨拶、最高気温が高い状態が続くので山行時にはブロック雪崩に注意することを確認し、現地で解散した。

車が少し奥まで入れて所要時間を短縮できたが、7時間ほどの実動は疲れた。それでも、暖かい気温と青空、展望に恵まれ、今シーズン最後になるであろう雪山山行を存分に楽しめた。「846峰組」が14時少し前に下山を終えていたそうで、僅かな時間差で合流できずに残念であったが、雪ダルマのサプライズもあって幸せな一日であった。

★おまけ①:鹿部丸山と846峰の山容

鹿部町内から鹿部丸山と846峰を望む(2020年3月25日撮影)。

★おまけ②:過去に試登した鹿部丸山の別コース

2017年3月18日、今回辿ったコースと反対側(頂上の北東側)の常呂川ダム付近から未踏のコースを試登した際の様子は、こちらの旧ブログをご覧ください。

このコースは、熊泊山積雪期取り付き点から奥の林道が車通行にスリップ・路肩逸脱などの危険を伴うため、それ以降、当クラブでは利用していません。