2021年03月30日

3月28日(日) 鹿部丸山

昨年に続いて、横津岳頂上から北方に流れ下る精進川(折戸川支流)東側尾根を利用して、鹿部丸山(909.2m)を訪れた。数日来の暖かさによる雪解けで笹薮が出ているかも知れないことと、低気圧の接近で雨の降り出しが予報より早まることを心配していたが、結果的には杞憂であった。参加は最近になく少ない5名。

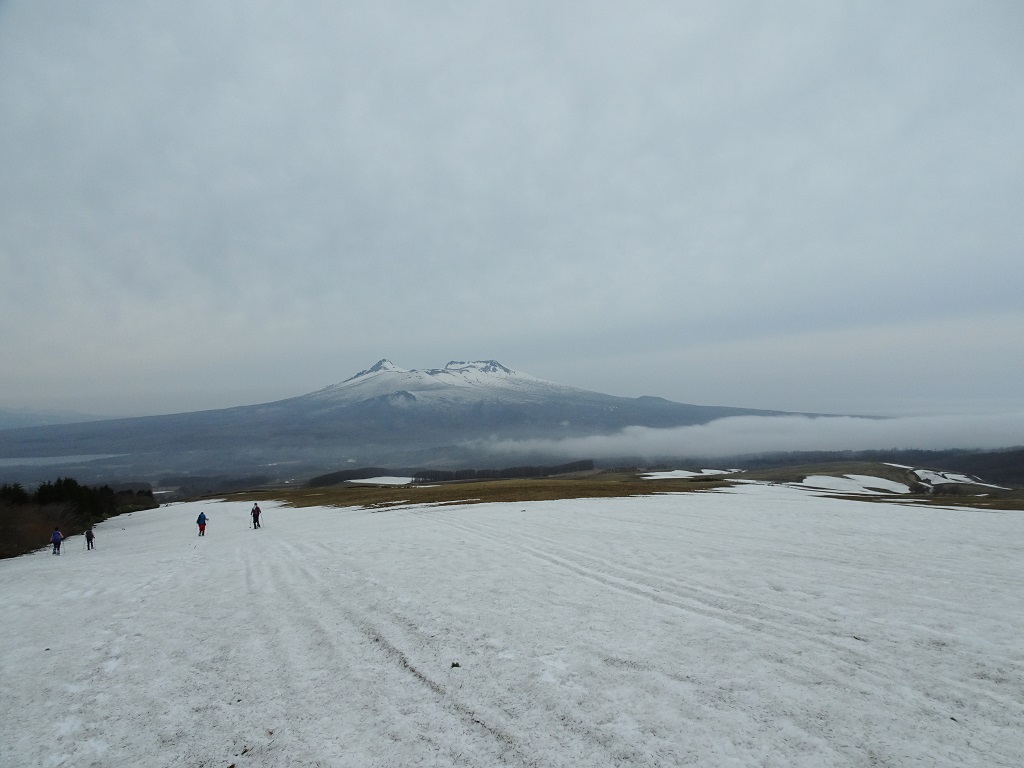

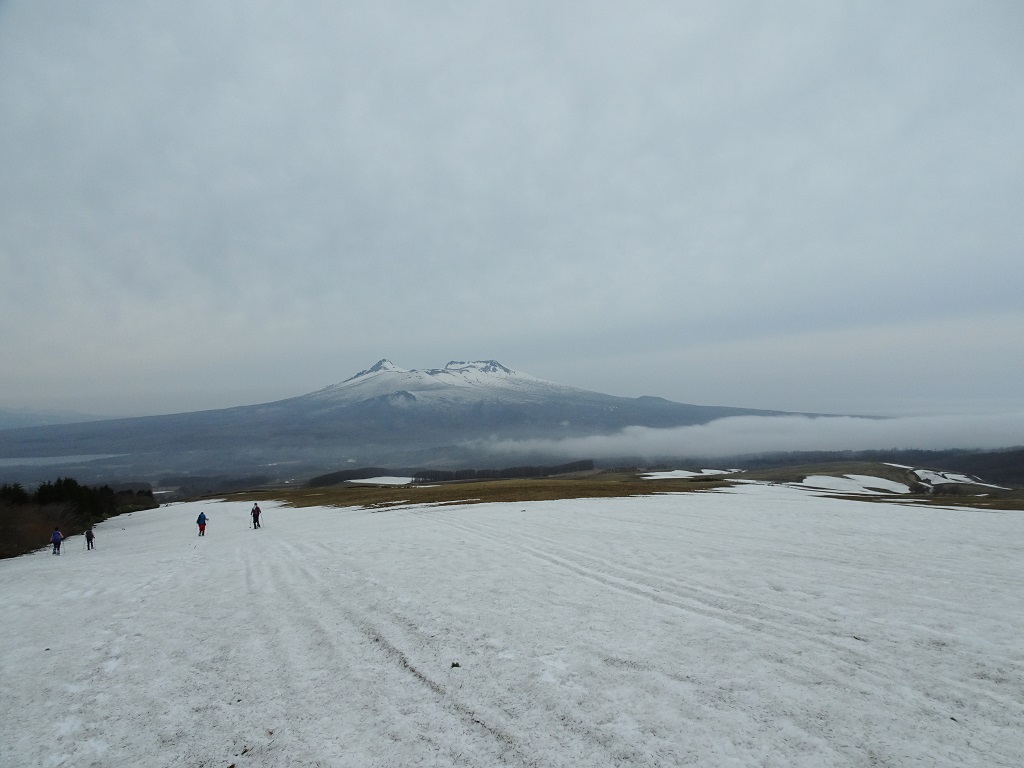

精進川林道のC350付近にある変則十字路近くの路肩に車2台を止め、6時55分に出発。太平洋からの海霧に覆われた牧草地を上がっていく。

牧草地の上部から振り返ると、霧の上に駒ヶ岳(1,131m)の頂部が現れた。

C470付近で樹林帯に入る。C620付近の古い林道を過ぎた尾根から、雲海(海霧)に浮かぶ駒ヶ岳の幻想的な姿を楽しむ。空には高積雲が広がっているが、青空も覗いている。

846m峰手前の尾根を登る。ここまでの間、コース上の雪は心配したほど少なくはなかった。

出発から2時間10分ほどで、最初のピーク・846m峰に到着。雨鱒川を挟んで、鹿部丸山を望む。あそこまで、右手に見える880m峰などを越えていく。

846m峰を下りて883m峰(右前方)に向かう途中、広い鞍部から袴腰岳(1,108.4m)を望む。

883m峰を越えて、次の894m峰の肩から、レーダー・無線施設群を載せた横津岳(1,167m)を仰ぐ。

空に広がる高積雲の密度と厚みが増してきた。その雲の中を飛行機が通ったあと、細長い白線を描く通常の飛行機雲と逆に、雲が筋状に薄くなっているように見えた。いわゆる「消滅飛行機雲」かもしれない。

ここから進行方向を左に120度変えて、鹿部丸山に続く支尾根に入る。880m峰までのコルに向かう急な下りの手前で、マユミのドライフラワーとオオカメノキの冬芽を見つけた。

880m峰手前のコルを進む。880m峰の右奥に、鹿部丸山の南端岩塔が見える。

880m峰の広い頂上一角の雪原で、枝を堂々と広げたダケカンバの巨木「ダケ爺」が、今年も出迎えてくれた。

左手(北西方向)に駒ヶ岳が美しい。

鹿部丸山直下の最終コルに向かって緩く下る。南端岩塔が近づいてきた。

最終コルから標高差70mほどを登り返すと、南端岩塔に達する。岩塔の向こう(南東方向)に、古部丸山など亀田半島の山々が見渡せた。

鹿部丸山の頂部は広い雪原となっている。弱い噴気の影響で多数の「落とし穴」が隠れているため、なるべく端の樹林近くにコースをとって進む。北端岩塔の右奥、小高い雪面が頂上。積雪は昨年の訪問時より、1メートルほど少ない。

11時15分、頂上(三等三角点「丸山」)に到着(登り:4時間20分)。昨年3月25日に設置した、当クラブ・Ymさん手製の山名標識が出迎えてくれた。全体集合写真を撮ってから、ランチタイムとする。

頂上からの展望をどうぞ。まず、東に熊泊山(817.9m、手前)と泣面山(834.9m)。

![熊泊山と泣面山[奥] 熊泊山と泣面山[奥]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210328-S%E9%B9%BF%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E7%86%8A%E6%B3%8A%E5%B1%B1%E3%81%A8%E6%B3%A3%E9%9D%A2%E5%B1%B1%5B%E5%A5%A5%5Dk.jpg)

南東には一等三角点を持つ三角形の古部丸山(691.0m)と、ドーム状の恵山(617.6m)。

南西は、広い雪原の向こうに横津岳(1,167m)。雪面に点在する黒っぽい部分は「落とし穴」。

その左手に続く、烏帽子岳(1,078m、中央の白い山)と袴腰岳(1,108.4m、左)。

![袴腰岳と烏帽子岳[中央の雪山] 袴腰岳と烏帽子岳[中央の雪山]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210328-V%E9%B9%BF%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E8%A2%B4%E8%85%B0%E5%B2%B3%E3%81%A8%E7%83%8F%E5%B8%BD%E5%AD%90%E5%B2%B3%5B%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%81%AE%E9%9B%AA%E5%B1%B1%5Dk.jpg)

お供え餅のような北端岩塔で、もう一度全体集合写真を撮って11時55分、頂上を後にする。

鹿部丸山の下りから、精進川東側尾根越し(左は846m峰)に、うっすらと遊楽部岳(1,277m)が望めた。

880m峰を下りたコルの先、下山時で最も急な「登り」が待ち構えている。

復路、最後の全体写真を撮る。ここからは下るだけ。マスクの下の表情は如何に。

朝よりも海霧の進入が後退し、大沼も見える。牧草地の下端は地表面が広がってきた。

14時50分、精進川林道C350付近に到着して下山終了(下り:2時間55分)。コロナ禍の収束が見通せない状況であるが、自然の中に身を置くことができた。

現地で挨拶を済ませ、帰宅の途に就いた。

精進川林道のC350付近にある変則十字路近くの路肩に車2台を止め、6時55分に出発。太平洋からの海霧に覆われた牧草地を上がっていく。

牧草地の上部から振り返ると、霧の上に駒ヶ岳(1,131m)の頂部が現れた。

C470付近で樹林帯に入る。C620付近の古い林道を過ぎた尾根から、雲海(海霧)に浮かぶ駒ヶ岳の幻想的な姿を楽しむ。空には高積雲が広がっているが、青空も覗いている。

846m峰手前の尾根を登る。ここまでの間、コース上の雪は心配したほど少なくはなかった。

出発から2時間10分ほどで、最初のピーク・846m峰に到着。雨鱒川を挟んで、鹿部丸山を望む。あそこまで、右手に見える880m峰などを越えていく。

846m峰を下りて883m峰(右前方)に向かう途中、広い鞍部から袴腰岳(1,108.4m)を望む。

883m峰を越えて、次の894m峰の肩から、レーダー・無線施設群を載せた横津岳(1,167m)を仰ぐ。

空に広がる高積雲の密度と厚みが増してきた。その雲の中を飛行機が通ったあと、細長い白線を描く通常の飛行機雲と逆に、雲が筋状に薄くなっているように見えた。いわゆる「消滅飛行機雲」かもしれない。

ここから進行方向を左に120度変えて、鹿部丸山に続く支尾根に入る。880m峰までのコルに向かう急な下りの手前で、マユミのドライフラワーとオオカメノキの冬芽を見つけた。

880m峰手前のコルを進む。880m峰の右奥に、鹿部丸山の南端岩塔が見える。

880m峰の広い頂上一角の雪原で、枝を堂々と広げたダケカンバの巨木「ダケ爺」が、今年も出迎えてくれた。

左手(北西方向)に駒ヶ岳が美しい。

鹿部丸山直下の最終コルに向かって緩く下る。南端岩塔が近づいてきた。

最終コルから標高差70mほどを登り返すと、南端岩塔に達する。岩塔の向こう(南東方向)に、古部丸山など亀田半島の山々が見渡せた。

鹿部丸山の頂部は広い雪原となっている。弱い噴気の影響で多数の「落とし穴」が隠れているため、なるべく端の樹林近くにコースをとって進む。北端岩塔の右奥、小高い雪面が頂上。積雪は昨年の訪問時より、1メートルほど少ない。

11時15分、頂上(三等三角点「丸山」)に到着(登り:4時間20分)。昨年3月25日に設置した、当クラブ・Ymさん手製の山名標識が出迎えてくれた。全体集合写真を撮ってから、ランチタイムとする。

頂上からの展望をどうぞ。まず、東に熊泊山(817.9m、手前)と泣面山(834.9m)。

![熊泊山と泣面山[奥] 熊泊山と泣面山[奥]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210328-S%E9%B9%BF%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E7%86%8A%E6%B3%8A%E5%B1%B1%E3%81%A8%E6%B3%A3%E9%9D%A2%E5%B1%B1%5B%E5%A5%A5%5Dk.jpg)

南東には一等三角点を持つ三角形の古部丸山(691.0m)と、ドーム状の恵山(617.6m)。

南西は、広い雪原の向こうに横津岳(1,167m)。雪面に点在する黒っぽい部分は「落とし穴」。

その左手に続く、烏帽子岳(1,078m、中央の白い山)と袴腰岳(1,108.4m、左)。

![袴腰岳と烏帽子岳[中央の雪山] 袴腰岳と烏帽子岳[中央の雪山]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210328-V%E9%B9%BF%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E8%A2%B4%E8%85%B0%E5%B2%B3%E3%81%A8%E7%83%8F%E5%B8%BD%E5%AD%90%E5%B2%B3%5B%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%81%AE%E9%9B%AA%E5%B1%B1%5Dk.jpg)

お供え餅のような北端岩塔で、もう一度全体集合写真を撮って11時55分、頂上を後にする。

鹿部丸山の下りから、精進川東側尾根越し(左は846m峰)に、うっすらと遊楽部岳(1,277m)が望めた。

880m峰を下りたコルの先、下山時で最も急な「登り」が待ち構えている。

復路、最後の全体写真を撮る。ここからは下るだけ。マスクの下の表情は如何に。

朝よりも海霧の進入が後退し、大沼も見える。牧草地の下端は地表面が広がってきた。

14時50分、精進川林道C350付近に到着して下山終了(下り:2時間55分)。コロナ禍の収束が見通せない状況であるが、自然の中に身を置くことができた。

現地で挨拶を済ませ、帰宅の途に就いた。