2024年07月01日

6月30日(日) 北斗毛無山

当会では恒例の北斗毛無山(750.4m)登山道整備事業として、今年も5月12日に橋整備と登山道倒木処理、6月23日に登山道刈り払い処理を行った。整備状況の確認を兼ねて、夏に入った毛無山をゆっくりと登り、登山道の一部区間で鎌による刈り払いも行った。参加は6名。

国道227号線路側帯の駐車場を8時30分に出発。夕方から雨が降り出す予報だが、まだ薄曇りで陽が射す中、大野川に架かる吊り橋を渡って山中に向かう。

5月12日に整備した橋のひとつを渡る。沢の水量は少なく、特段の不具合は見られない。

![5月に整備した橋[下から3番目] 5月に整備した橋[下から3番目]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20240630-B%E5%8C%97%E6%96%97%E6%AF%9B%E7%84%A1%E5%B1%B1k5%E6%9C%88%E3%81%AB%E6%95%B4%E5%82%99%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A9%8B%5B%E4%B8%8B%E3%81%8B%E3%82%893%E7%95%AA%E7%9B%AE%5Dk.jpg)

この時期、沢沿いの登山道は、オニシモツケ(鬼下野)が花盛りであった。シモツケ(下野)は、今の栃木県の古い国名に由来する。

旧道への分岐から、「檜沢の滝」に向かう登山道に入る。分岐から滝のすぐ上までの区間(距離約600m)は6月23日の刈り払い時には手つかずだったので、藪化が気になっていた箇所だ。案の定、フキやイタドリ、ヨブスマソウなどが被さり、ノブキも伸び出していた。少しは歩きやすくなるよう、手鎌で刈りながら進む。

途中で登山者2人が登ってきて、「檜沢の滝」を見て引き返していった。

「檜沢の滝」に到着。最近はまとまった雨が降っていないので、滝の水量はごく少なかった。滝の周りの青葉が鮮やか。

この滝は1994年(平成6年)に見つかったそうで、この前後の登山道もその後に整備されたという。

滝の左脇にロープが設置された急登を上がると、登山道に被るようにキブシ(木五倍子)の実が「縄のれん」状に垂れ下がっていた。果実はタンニンを多く含み、江戸時代の婦人が「お歯黒」に使った黒の染料であるヌルデのブシ(五倍子)の代用になったことから、キブシと名付けられたと本にあった。

オオウバユリ(大姥百合)が蕾をつけていた。

静かな「大石の沼」に到着。この沼までは、古くから旧道経由の散策路があった。沼には水の流出口がなく、いつも豊かな水を湛えている。「1879年(明治12年)に水田の潅漑用水として利用しようと工事を始めたが、龍神の祟りが怖くて中止された」という伝説が残っている。

この時期の山野草は、実を付け始めるものが多い。[左上]マイヅルソウ(舞鶴草)、[右上]エンレイソウ(延齢草)、「左下」ツクバネソウ(衝羽根草)、「右下」サンカヨウ(山荷葉)。

シラネアオイ(白根葵)が結んだ実は、ユーモラスな姿をしている。二本の雌しべは基部で合着しているため、受粉すると二つの実が背中合わせに付く。中には実が三つの変わり種も…。さらに、この株は双子の花を咲かせた。

ミヤママタタビ(深山木天蓼)の葉。マタタビ(木天蓼)は花の時期に葉の表面全体が白くなるが、こちらは葉先だけが白くなった後、ピンク色に変わる。この蔓には、小さな実が付き始めていた。

九合目相当(標高点711付近)のブナ林内で、広く刈り払われた道を快適に歩く。

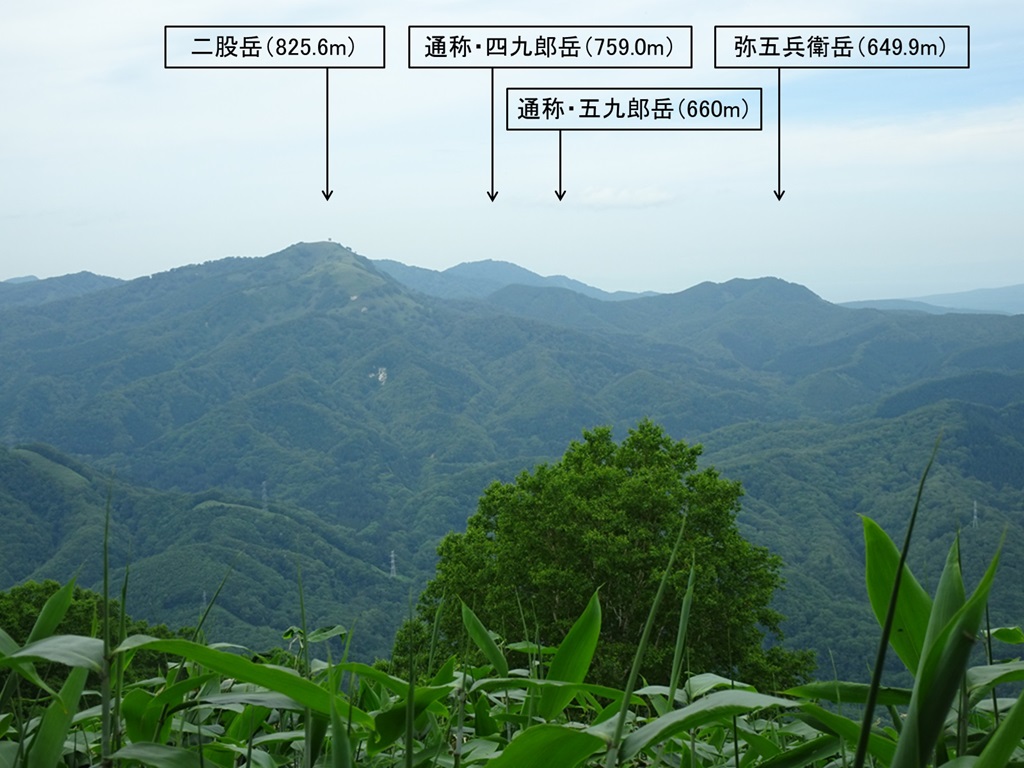

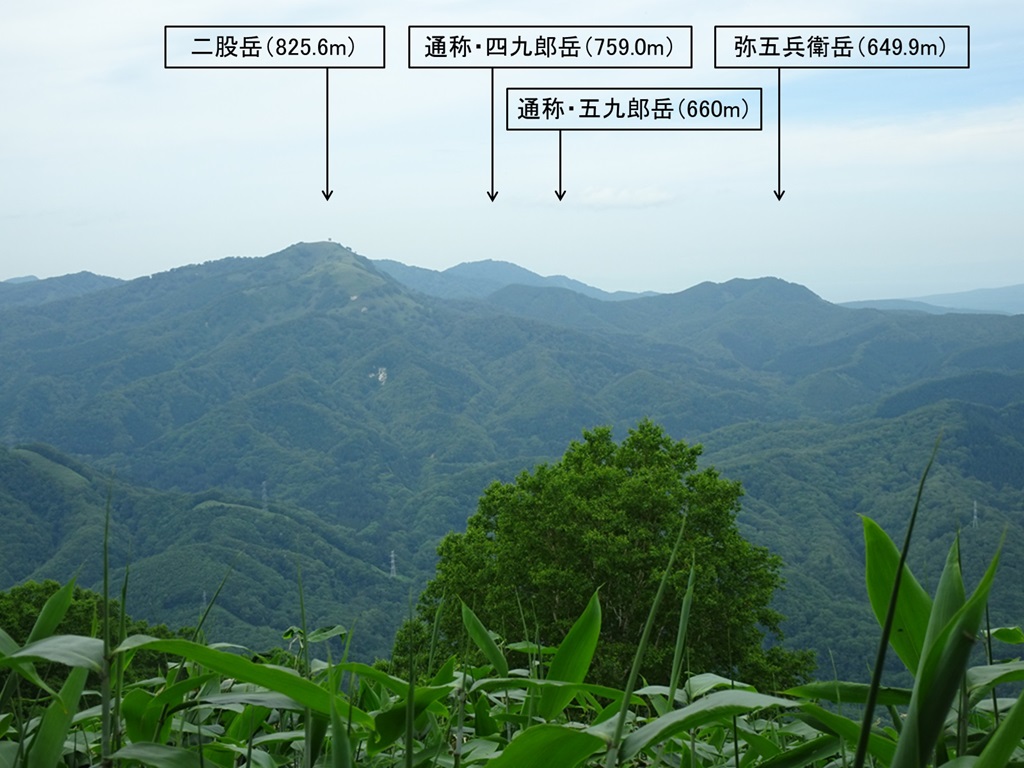

ブナ林の間から、北斗市から厚沢部町・江差町方面に向かう国道227号線が通り、大野川が流れる谷を挟んで、北に対峙する山並みを望む。

その右(北東)に聳える北海道駒ヶ岳(1131m)。

C741の緩やかなピーク上も、幅広く刈り払われている。

左に見える頂上の手前のコル(C727)付近で立ち止まり、東方向の展望を楽しむ。

コル付近から、七飯町中心部と函館市街地を望む。黄色い矢印の先にある白い建物群は、JR北海道の函館新幹線総合車両所。

12時20分、頂上に到着。ランチライムとする。頂上から北東方向に、北海道駒ヶ岳(左)と鉄塔群が建つ木地挽山(683m)。

北海道駒ヶ岳の頂部をズームアップ。岩峰を連ねる剣ヶ峯(1131m)の奥に、砂原岳(1112.2m)の一部が見えている。

東方向には、たおやかな山容の横津岳(1167m)。

横津岳の頂部をズームアップ。頂上と周辺には多数の通信施設が設置されている。右の最高地点にあるドームは東京航空局航空路監視レーダー、すぐ左は北海道開発局横津無線中継所、一番左端は東京航空局RCAG対空受信所。左から2番目、頭にドームを備えた塔は昨年に建設されたが、何の施設なのだろうか。

頂上から北西方向には、17.5km離れた怪峰・狗神岳(899.5m)の姿も。

頂上を去る前、恒例の全体集合写真を撮る。背後に北海道駒ヶ岳が見えていたのだが、写真でははっきり見えなかった。

12時55分、頂上を後にする。頂上付近の台地に、太い枝をクルッとひと巻きしたブナ(?)の老木があった。何度も通っているのに、いままで気が付かなかった。

下りで見かけた植生は、[左上]ブナの実、[右上]ギョウジャニンニク(行者大蒜)の葱坊主、「左下」、空色が爽やかなエゾアジサイ(蝦夷紫陽花)の装飾花、「右下」ツルアジサイ(蔓紫陽花)の装飾花。

最後に、ラン科・クモキリソウ(雲切草)の群落。

15時ちょうど、登山口近くの駐車場に到着し、現地で解散した。

少しだけ残っていた刈り払い未実施の区間で作業を行いながら、ゆっくりと山を楽しんだ。山野草の大部分は花の時期を終え、実を付け始めていた。花の時期とは、趣の異なる山野草の姿を楽しむことができた。秋の探訪が楽しみ。

「檜沢の滝」経由のコースを含め、頂上までの登山道がすっきりしました。羆やダニに用心して、「旧道」コースとの周回など、毛無山を楽しんで下さい。

国道227号線路側帯の駐車場を8時30分に出発。夕方から雨が降り出す予報だが、まだ薄曇りで陽が射す中、大野川に架かる吊り橋を渡って山中に向かう。

5月12日に整備した橋のひとつを渡る。沢の水量は少なく、特段の不具合は見られない。

![5月に整備した橋[下から3番目] 5月に整備した橋[下から3番目]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20240630-B%E5%8C%97%E6%96%97%E6%AF%9B%E7%84%A1%E5%B1%B1k5%E6%9C%88%E3%81%AB%E6%95%B4%E5%82%99%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A9%8B%5B%E4%B8%8B%E3%81%8B%E3%82%893%E7%95%AA%E7%9B%AE%5Dk.jpg)

この時期、沢沿いの登山道は、オニシモツケ(鬼下野)が花盛りであった。シモツケ(下野)は、今の栃木県の古い国名に由来する。

旧道への分岐から、「檜沢の滝」に向かう登山道に入る。分岐から滝のすぐ上までの区間(距離約600m)は6月23日の刈り払い時には手つかずだったので、藪化が気になっていた箇所だ。案の定、フキやイタドリ、ヨブスマソウなどが被さり、ノブキも伸び出していた。少しは歩きやすくなるよう、手鎌で刈りながら進む。

途中で登山者2人が登ってきて、「檜沢の滝」を見て引き返していった。

「檜沢の滝」に到着。最近はまとまった雨が降っていないので、滝の水量はごく少なかった。滝の周りの青葉が鮮やか。

この滝は1994年(平成6年)に見つかったそうで、この前後の登山道もその後に整備されたという。

滝の左脇にロープが設置された急登を上がると、登山道に被るようにキブシ(木五倍子)の実が「縄のれん」状に垂れ下がっていた。果実はタンニンを多く含み、江戸時代の婦人が「お歯黒」に使った黒の染料であるヌルデのブシ(五倍子)の代用になったことから、キブシと名付けられたと本にあった。

オオウバユリ(大姥百合)が蕾をつけていた。

静かな「大石の沼」に到着。この沼までは、古くから旧道経由の散策路があった。沼には水の流出口がなく、いつも豊かな水を湛えている。「1879年(明治12年)に水田の潅漑用水として利用しようと工事を始めたが、龍神の祟りが怖くて中止された」という伝説が残っている。

この時期の山野草は、実を付け始めるものが多い。[左上]マイヅルソウ(舞鶴草)、[右上]エンレイソウ(延齢草)、「左下」ツクバネソウ(衝羽根草)、「右下」サンカヨウ(山荷葉)。

シラネアオイ(白根葵)が結んだ実は、ユーモラスな姿をしている。二本の雌しべは基部で合着しているため、受粉すると二つの実が背中合わせに付く。中には実が三つの変わり種も…。さらに、この株は双子の花を咲かせた。

ミヤママタタビ(深山木天蓼)の葉。マタタビ(木天蓼)は花の時期に葉の表面全体が白くなるが、こちらは葉先だけが白くなった後、ピンク色に変わる。この蔓には、小さな実が付き始めていた。

九合目相当(標高点711付近)のブナ林内で、広く刈り払われた道を快適に歩く。

ブナ林の間から、北斗市から厚沢部町・江差町方面に向かう国道227号線が通り、大野川が流れる谷を挟んで、北に対峙する山並みを望む。

その右(北東)に聳える北海道駒ヶ岳(1131m)。

C741の緩やかなピーク上も、幅広く刈り払われている。

左に見える頂上の手前のコル(C727)付近で立ち止まり、東方向の展望を楽しむ。

コル付近から、七飯町中心部と函館市街地を望む。黄色い矢印の先にある白い建物群は、JR北海道の函館新幹線総合車両所。

12時20分、頂上に到着。ランチライムとする。頂上から北東方向に、北海道駒ヶ岳(左)と鉄塔群が建つ木地挽山(683m)。

北海道駒ヶ岳の頂部をズームアップ。岩峰を連ねる剣ヶ峯(1131m)の奥に、砂原岳(1112.2m)の一部が見えている。

東方向には、たおやかな山容の横津岳(1167m)。

横津岳の頂部をズームアップ。頂上と周辺には多数の通信施設が設置されている。右の最高地点にあるドームは東京航空局航空路監視レーダー、すぐ左は北海道開発局横津無線中継所、一番左端は東京航空局RCAG対空受信所。左から2番目、頭にドームを備えた塔は昨年に建設されたが、何の施設なのだろうか。

頂上から北西方向には、17.5km離れた怪峰・狗神岳(899.5m)の姿も。

頂上を去る前、恒例の全体集合写真を撮る。背後に北海道駒ヶ岳が見えていたのだが、写真でははっきり見えなかった。

12時55分、頂上を後にする。頂上付近の台地に、太い枝をクルッとひと巻きしたブナ(?)の老木があった。何度も通っているのに、いままで気が付かなかった。

下りで見かけた植生は、[左上]ブナの実、[右上]ギョウジャニンニク(行者大蒜)の葱坊主、「左下」、空色が爽やかなエゾアジサイ(蝦夷紫陽花)の装飾花、「右下」ツルアジサイ(蔓紫陽花)の装飾花。

最後に、ラン科・クモキリソウ(雲切草)の群落。

15時ちょうど、登山口近くの駐車場に到着し、現地で解散した。

少しだけ残っていた刈り払い未実施の区間で作業を行いながら、ゆっくりと山を楽しんだ。山野草の大部分は花の時期を終え、実を付け始めていた。花の時期とは、趣の異なる山野草の姿を楽しむことができた。秋の探訪が楽しみ。

「檜沢の滝」経由のコースを含め、頂上までの登山道がすっきりしました。羆やダニに用心して、「旧道」コースとの周回など、毛無山を楽しんで下さい。

上の画像に書かれている文字を入力して下さい

|

|

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。