2024年02月26日

2月25日(日) 吉野山周回

2月25日のもう一つの山行はこの時期恒例の吉野山周回コース。隣の321峰も登る予定だが,積雪の状況によってはパスする可能性もありだった。天気は曇りでほとんど日も差さず,登り始めは寒いくらいだったが,風がなかったので助かった。参加者はフリー参加の1名を含めて17名。内7名は頂上からピストンで戻る予定。

8時37分に出発。雪は締まっていて歩き易い。

標高386m辺りは雪のないところもあったが,登山者が踏み固めたせいか残った雪が登山道のようになっているところを探して登る。

急登が続く。

10時ころ頂上間近にある吉野山の主「大ブナ」前で最初の全体写真。

10時6分早くも頂上着。それぞれ存分に写真を撮った後で2回目の全体写真。

10分ほど頂上を楽しんだ後,通称「展望レストラン」へ向かう。昼食にはまだ早いので,行動食を摂りながら15分くらい休憩。ここからは函館山が綺麗に見える。写真には取れなかったが,6・7羽くらいの白鳥が西に向かって編隊飛行をしているのが見えた。

ここでピストン組と別れ,321峰へ向かう。標高211まで下りて321峰を見たところ,ほとんど積雪がないようなので今回は登らないことにしてここで昼食とする。食べ終わって歩き始めようとしていたらシマエナガの5・6羽の群れが木々を伝って飛んで行った。これも写真にとる間がなかった。最後に帰る途中で目についたものをいくつか。

イワガラミの実。

オオウバユリの種の抜け殻。

ガガイモの抜け殻。

ピストン組が下山途中で見つけた落ちた鳥の巣。

12時半に下山終了。駒ヶ岳は頂上が雲に隠れていた。

ピストン組がまだ下山していなかったが,挨拶を済ませ,帰り支度をしているとちょうど下りて来た。予期せぬ再会を楽しみながら帰り支度を済ませて車ごとに解散した。今日の吉野山では札幌からの登山者二人にも出会えた。321峰には登れなかったが,また積雪のある時にトライしたい。

8時37分に出発。雪は締まっていて歩き易い。

標高386m辺りは雪のないところもあったが,登山者が踏み固めたせいか残った雪が登山道のようになっているところを探して登る。

急登が続く。

10時ころ頂上間近にある吉野山の主「大ブナ」前で最初の全体写真。

10時6分早くも頂上着。それぞれ存分に写真を撮った後で2回目の全体写真。

10分ほど頂上を楽しんだ後,通称「展望レストラン」へ向かう。昼食にはまだ早いので,行動食を摂りながら15分くらい休憩。ここからは函館山が綺麗に見える。写真には取れなかったが,6・7羽くらいの白鳥が西に向かって編隊飛行をしているのが見えた。

ここでピストン組と別れ,321峰へ向かう。標高211まで下りて321峰を見たところ,ほとんど積雪がないようなので今回は登らないことにしてここで昼食とする。食べ終わって歩き始めようとしていたらシマエナガの5・6羽の群れが木々を伝って飛んで行った。これも写真にとる間がなかった。最後に帰る途中で目についたものをいくつか。

イワガラミの実。

オオウバユリの種の抜け殻。

ガガイモの抜け殻。

ピストン組が下山途中で見つけた落ちた鳥の巣。

12時半に下山終了。駒ヶ岳は頂上が雲に隠れていた。

ピストン組がまだ下山していなかったが,挨拶を済ませ,帰り支度をしているとちょうど下りて来た。予期せぬ再会を楽しみながら帰り支度を済ませて車ごとに解散した。今日の吉野山では札幌からの登山者二人にも出会えた。321峰には登れなかったが,また積雪のある時にトライしたい。

2024年02月26日

2月25日(日) 827峰(厚沢部町、点名:下俄郎)

厚沢部町の峠下・相生地区境に位置する827峰(827.2m、点名:下俄郎)は、厚沢部町内では乙部岳(1016.9m)山塊に次ぐ標高を持ち、展望に優れている。峠下地区の国道227号線から尾根を辿って登頂した。参加は10名。

827峰は、厚沢部川の支流である鶉川と小鶉川に挟まれた大きな山塊の主峰で、北斗市(旧・大野町)から国道227号線を厚沢部町に向かうとき、中山トンネルを抜けた真正面に見える。天作沢山と呼ばれることもある。

山体が大きいので全体像が掴みにくいが、今年2月11日に焼木尻岳(561.0m)を訪れた際に北峰から真北を撮った際の姿をどうぞ。

国道227号線の新しい中山トンネルを過ぎて2.4kmあたり、道路左側にあるパーキングエリアに車3台を停めた。道路向かいの崖を上がった台地で出発準備を整えて注意事項を伝達し、7時55分に出発。

雪面はラッセルの必要がないほど締まっていて、ありがたい。最初の短い急登を終え、ブナやミズナラの広葉樹に針葉樹も混じった緩い斜面を上がっていく。

高曇りの空から薄日が射して風も弱いので、20分間ほど登って衣服を調整する。

標高点335付近は旧い林道(廃道?)を横切ったくらいで、地形に特徴が現れないままに通過。少し尾根らしくなってきたC500付近を快適に登る。

右手(東方向)の樹林の間から、712峰(中央奥、点名:小滝)や厚沢部三角山(右の木枝越し、586.8m)が望めた。

C550付近から尾根がすこしづつ狭くなってくる。

C580付近を登る。右前方に、この先の標高点704ピークに繋がる支尾根が近づいてきた。

C610からは、狭いが緩い傾斜の尾根を進む。右(東側)に雪庇が張り出している。

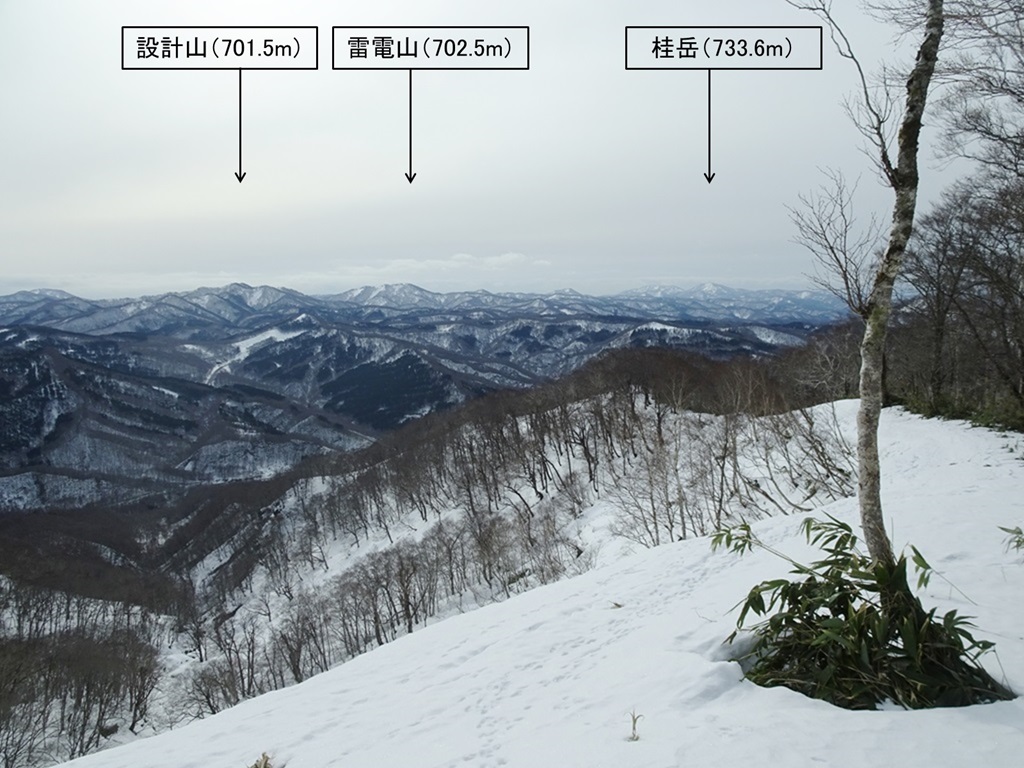

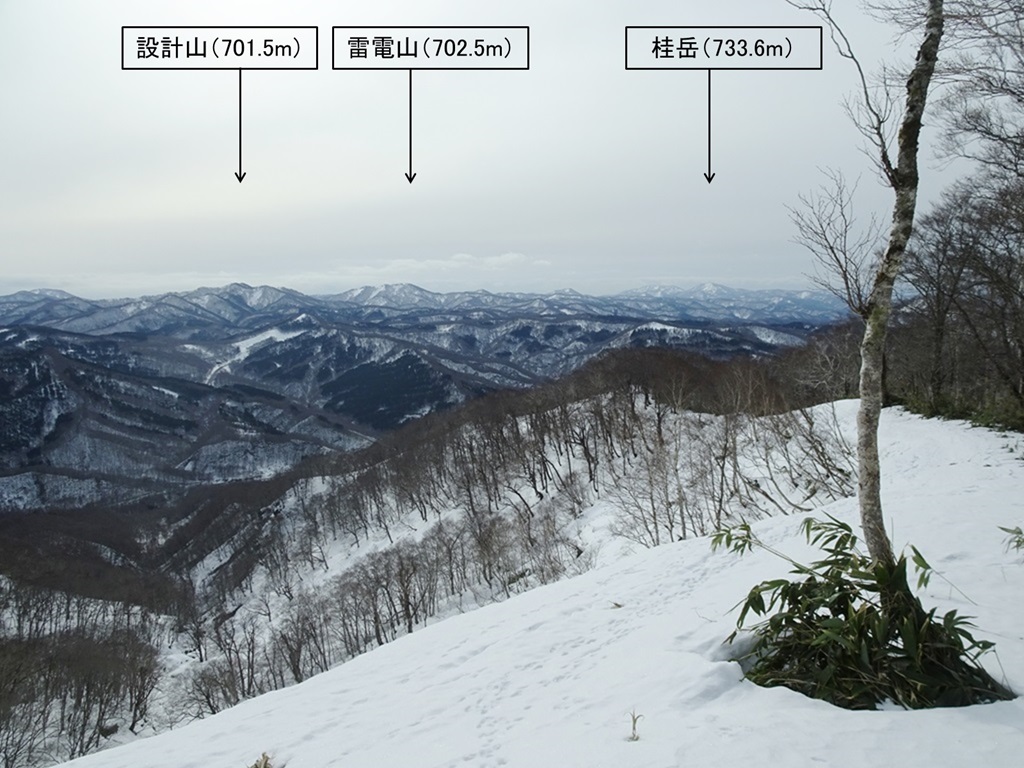

C650付近は、南~東方向の展望が開けている。先ず、南東~南南東の方向から。

左に続く東南東方向。

さらに左の東方向。

標高点704ピークの直下を登る。ダケカンバの疎林と千島笹に覆われた穏やかな斜面で、積雪の深さは50cm程度か。

標高点704ピークから左に折れ、北西に繋がる主稜線を標高点807ピークに向かう。

主稜線では、南西方向の展望も開けてきた。厚沢部町の広い盆地を隔てて一等三角点がある八幡岳などの山並みや、厚沢部川河口付近と日本海も。

南には、2週間前に登った焼木尻岳(561.0m)。最初に掲載した写真と、ちょうど相対する。

小広い主稜線を辿り、標高点807ピークが近づいてきた。

標高点807ピークはすっきりした形良い姿で、右(東側)に雪庇ができている。

このピークは、本峰かと見まごう程の風格がある。

北方向の展望も開けてきた。「道南の秘峰」とも呼ばれる狗神岳(ぐしんだけ)の姿が目を引く。

本峰に向かって、幅は狭いがなだらかな主稜線を辿る。

上の写真で、左奥の山並みをトリミング・拡大してみた。道南の千メートル峰が…。

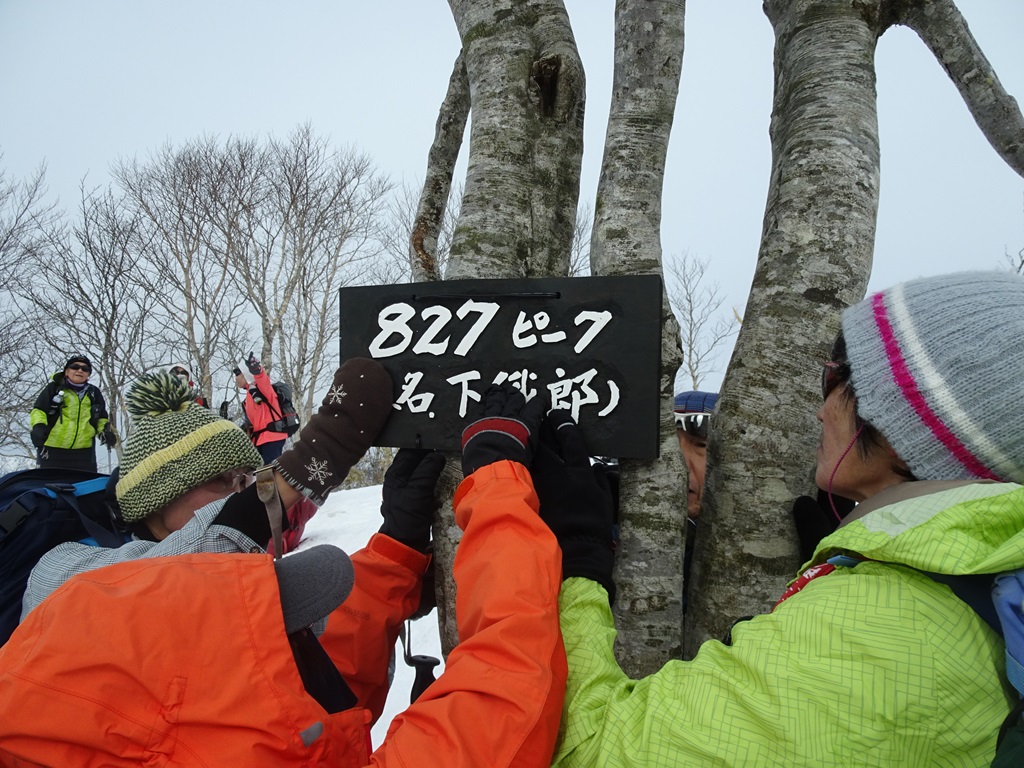

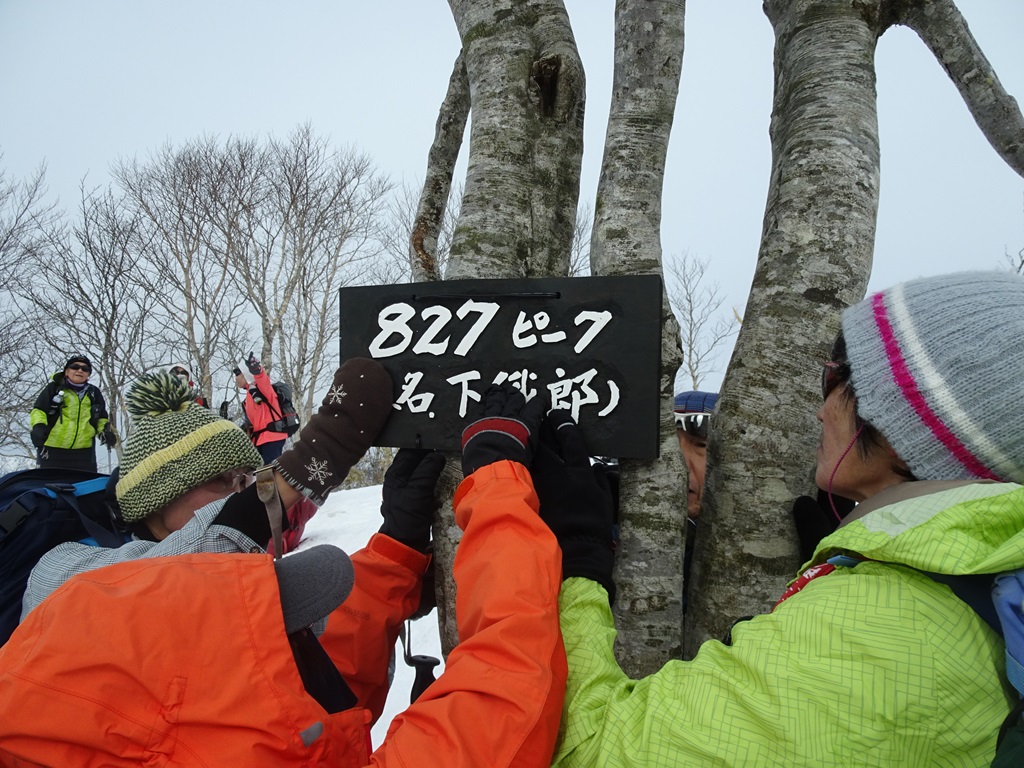

10時30分、締まった雪面のお蔭で、予定より40分も早く頂上に到着した。赤い点線の円で囲ったのは…。

頂上に立つ高いブナの木の根元から5メートルほども上に、旧い山名標識が付けられていた。どのようにして付けたものやら。雪深いころにか、木によじ登ってか、付けた後で木が伸びたのか(笑)。

標識には「鶉山 827」と記されている。厚沢部町で温泉施設がある現在の鶉地区からは離れているが、東の鶉川と西の小鶉川に挟まれた山塊の主峰という意味で名付けられたのであろうか。

同じブナの木の下部に、当クラブ会員のYmさん作製による新しい山名標識を取り付けた。

標識を囲んで、恒例の全体集合写真。

西北西に12.9km離れた乙部岳を、樹林の間から撮った。右奥は、冷水岳(1175m)方面。乙部岳をズームアップすると、頂上にある国交省レーダ雨雪量観測所のドームも見えた。

北に見えた狗神岳(左後方)もズームアップ。岩の鎧をまとって、いかつい山容。

10時50分、20分間の滞在で頂上を発って下山を開始。標高点704ピークからも正面に焼木尻岳を見ながら少し下がり、やや広くて傾斜の緩い尾根でゆっくりとランチタイムをとる(30分間)。

最後まで雪面が緩むことなく、快調に下山する。

13時ちょうど、出発点の国道上の台地に到着して下山を終えた。すぐ下を通る国道のパーキングエリアに下りて装備を解き、安着祝いと挨拶を交わして、現地で車ごとに解散した。

高曇りの空だったが時折陽が射し、東の風は割合に弱くて、遠くまでの展望に恵まれた。今回参加のKmさんは、「827峰に登ったのは4回目だが、今日がいちばん展望に恵まれた」とのことであった。

訪れる機会は少ない山であるが、締まった雪面と天候、良好な視程に恵まれて、良い山行になった。

827峰は、厚沢部川の支流である鶉川と小鶉川に挟まれた大きな山塊の主峰で、北斗市(旧・大野町)から国道227号線を厚沢部町に向かうとき、中山トンネルを抜けた真正面に見える。天作沢山と呼ばれることもある。

山体が大きいので全体像が掴みにくいが、今年2月11日に焼木尻岳(561.0m)を訪れた際に北峰から真北を撮った際の姿をどうぞ。

国道227号線の新しい中山トンネルを過ぎて2.4kmあたり、道路左側にあるパーキングエリアに車3台を停めた。道路向かいの崖を上がった台地で出発準備を整えて注意事項を伝達し、7時55分に出発。

雪面はラッセルの必要がないほど締まっていて、ありがたい。最初の短い急登を終え、ブナやミズナラの広葉樹に針葉樹も混じった緩い斜面を上がっていく。

高曇りの空から薄日が射して風も弱いので、20分間ほど登って衣服を調整する。

標高点335付近は旧い林道(廃道?)を横切ったくらいで、地形に特徴が現れないままに通過。少し尾根らしくなってきたC500付近を快適に登る。

右手(東方向)の樹林の間から、712峰(中央奥、点名:小滝)や厚沢部三角山(右の木枝越し、586.8m)が望めた。

C550付近から尾根がすこしづつ狭くなってくる。

C580付近を登る。右前方に、この先の標高点704ピークに繋がる支尾根が近づいてきた。

C610からは、狭いが緩い傾斜の尾根を進む。右(東側)に雪庇が張り出している。

C650付近は、南~東方向の展望が開けている。先ず、南東~南南東の方向から。

左に続く東南東方向。

さらに左の東方向。

標高点704ピークの直下を登る。ダケカンバの疎林と千島笹に覆われた穏やかな斜面で、積雪の深さは50cm程度か。

標高点704ピークから左に折れ、北西に繋がる主稜線を標高点807ピークに向かう。

主稜線では、南西方向の展望も開けてきた。厚沢部町の広い盆地を隔てて一等三角点がある八幡岳などの山並みや、厚沢部川河口付近と日本海も。

南には、2週間前に登った焼木尻岳(561.0m)。最初に掲載した写真と、ちょうど相対する。

小広い主稜線を辿り、標高点807ピークが近づいてきた。

標高点807ピークはすっきりした形良い姿で、右(東側)に雪庇ができている。

このピークは、本峰かと見まごう程の風格がある。

北方向の展望も開けてきた。「道南の秘峰」とも呼ばれる狗神岳(ぐしんだけ)の姿が目を引く。

本峰に向かって、幅は狭いがなだらかな主稜線を辿る。

上の写真で、左奥の山並みをトリミング・拡大してみた。道南の千メートル峰が…。

10時30分、締まった雪面のお蔭で、予定より40分も早く頂上に到着した。赤い点線の円で囲ったのは…。

頂上に立つ高いブナの木の根元から5メートルほども上に、旧い山名標識が付けられていた。どのようにして付けたものやら。雪深いころにか、木によじ登ってか、付けた後で木が伸びたのか(笑)。

標識には「鶉山 827」と記されている。厚沢部町で温泉施設がある現在の鶉地区からは離れているが、東の鶉川と西の小鶉川に挟まれた山塊の主峰という意味で名付けられたのであろうか。

同じブナの木の下部に、当クラブ会員のYmさん作製による新しい山名標識を取り付けた。

標識を囲んで、恒例の全体集合写真。

西北西に12.9km離れた乙部岳を、樹林の間から撮った。右奥は、冷水岳(1175m)方面。乙部岳をズームアップすると、頂上にある国交省レーダ雨雪量観測所のドームも見えた。

北に見えた狗神岳(左後方)もズームアップ。岩の鎧をまとって、いかつい山容。

10時50分、20分間の滞在で頂上を発って下山を開始。標高点704ピークからも正面に焼木尻岳を見ながら少し下がり、やや広くて傾斜の緩い尾根でゆっくりとランチタイムをとる(30分間)。

最後まで雪面が緩むことなく、快調に下山する。

13時ちょうど、出発点の国道上の台地に到着して下山を終えた。すぐ下を通る国道のパーキングエリアに下りて装備を解き、安着祝いと挨拶を交わして、現地で車ごとに解散した。

高曇りの空だったが時折陽が射し、東の風は割合に弱くて、遠くまでの展望に恵まれた。今回参加のKmさんは、「827峰に登ったのは4回目だが、今日がいちばん展望に恵まれた」とのことであった。

訪れる機会は少ない山であるが、締まった雪面と天候、良好な視程に恵まれて、良い山行になった。