2021年02月09日

2月7日(日) 二股岳(積雪期コース)

二月最初の会山行は、北斗市の最高峰である二股岳(825.6m)。北斗市と森町の境界に聳え、展望に優れた山で四季を通じて人気がある。積雪期は、頂上南の754mポコから南西に延びる尾根が利用される。参加は16名。

国道227号線の北斗毛無山登山口に近い路側帯駐車場に車を停める。反対車線側の二股林道入り口は背丈ほどの雪壁で、早速スコップで階段作り。上がってスノーシューやワカンを装着する。

曇り空の下、林道入り口を7時30分に出発。雪面はクラストし、何日か前のトレースもあって、ラッセルは楽であった。トップは女性陣も加わって交替しながら進む。

8時6分、入り口から1.2kmほどにあるゲートに到着し、橋の上で暫く休憩。

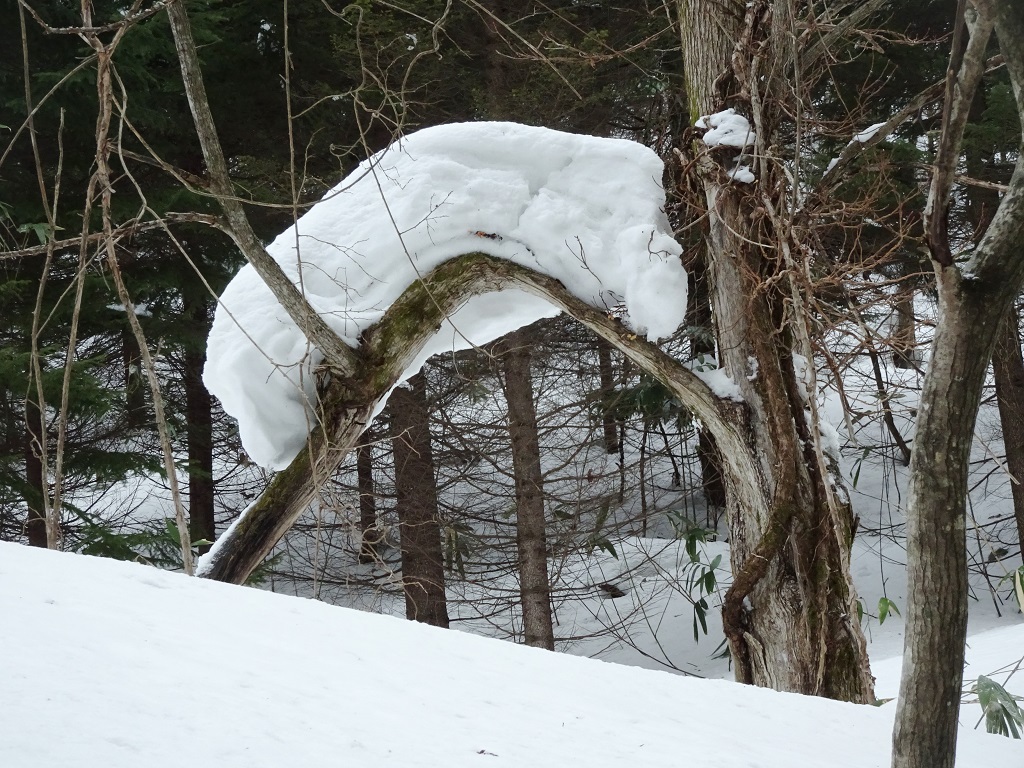

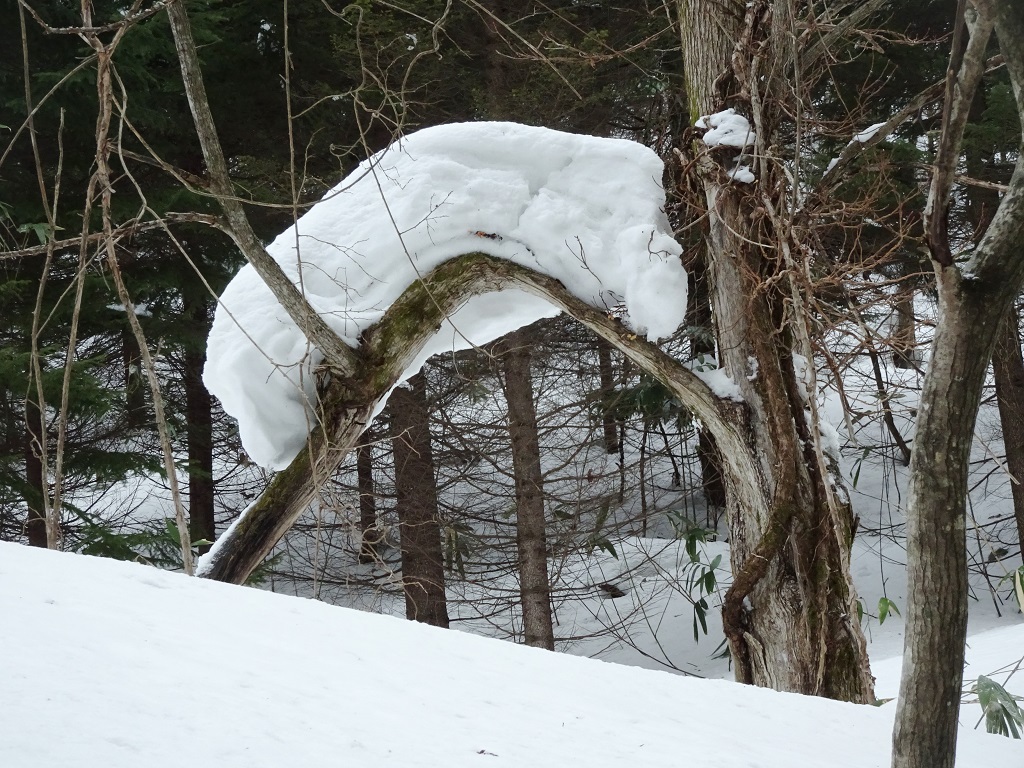

樹木の幹や枝に積もった雪が落ちてくれないと、降雪のたびに「雪だるま」式に増えて、重石状態になってしまう。

林道のC325付近で、幅の狭い沢を渡る(かつてあった橋が崩落)。横幅の狭い堰堤状になっていて上流側・下流側ともに落ちると危険なので、降り口と登り口の雪壁にスコップで階段を刻む。Ssさんいわく、「雪にスコップ、酒にはコップ」。

低気圧の通過で気温の高い日もある昨今だけに、林道右側の斜面を転がってきた「ユキマクリ」が多数見られた。

崩落地とS字ヘアピンカーブを過ぎ、C370付近から積雪期コースである古い作業道に入る(9時26分)。

作業道をたどると、右側(山側)はトドマツの林になる。

C450付近からトドマツ林に入る。モノトーンの世界で、濃い緑色の苔が美しい。

傾斜の緩いトドマツ林の中をほぼまっすぐに登っていく。

C600付近からコースで最も急な斜面を登りきると、C650付近で尾根の肩に出て視界が広がる。

尾根の肩から南西方向に雷電山(702.5m)や設計山(もっけやま、701.5m)などが望めた。

南にはお馴染みの北斗毛無山(750.4m)。

754mポコに向かって、尾根から続く斜面を詰めていく。

C700付近から振り向くと、雲の切れ間から射した陽光に照らされて、焼木尻岳(561.0m)の双耳峰が輝いて見えた。重なってうっすらと見える三角形は幌内岳(453.6m)か。

754mポコに到着。目の前に、マイクロ波反射板がある二股岳の本峰が聳える。

最後の標高差80mほどの尾根斜面を詰めていくと、雲間から差し込む陽光が招くように頂上を照らす。

11時5分、頂上に到着。北方向(三九郎岳方面)から北東方向(駒ヶ岳方面)、東方向(横津岳方面)は生憎と展望が得られなかったが、北西~南西~南東方向は良く眺めることができた。先ず北西方向には785m峰など、北斗市と森町の境界と、森町側の山々。

![頂上から北西方向[白い尖りは786m峰] 頂上から北西方向[白い尖りは786m峰]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210207-R%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8C%97%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%90%91%5B%E7%99%BD%E3%81%84%E5%B0%96%E3%82%8A%E3%81%AF786m%E5%B3%B0%5Dk.jpg)

西方向は、馴染みの中二股山(818.2m)、厚沢部町の827.2m峰(点名:下俄郎)と三角山(586.8m)。中二股山のさらに向こうには、乙部岳(1016.9m)の一角も望めた。

![頂上から西方向[白い三角は中二股山] 頂上から西方向[白い三角は中二股山]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210207-S%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%90%91%5B%E7%99%BD%E3%81%84%E4%B8%89%E8%A7%92%E3%81%AF%E4%B8%AD%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B1%B1%5Dk.jpg)

南西方向は、東側に急斜面を持つ厚沢部町の焼木尻岳(561.0m)、北斗市の設計山(もっけやま、701.5m)や雷電山(702.5m)など。

![頂上から南西方向[中央は焼木尻岳] 頂上から南西方向[中央は焼木尻岳]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210207-T%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%97%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%90%91%5B%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%81%AF%E7%84%BC%E6%9C%A8%E5%B0%BB%E5%B2%B3%5Dk.jpg)

双耳峰の焼木尻岳をズームで。三角点がある頂上は左側(南側)。北峰のすぐ右奥にある白い三角形は同じ厚沢部町の幌内岳(453.6m)、更に右奥の大きな山は厚沢部町と上ノ国町の境に位置する八幡岳(664.6m)。

南には国道227号線をはさんで聳える北斗毛無山(750.4m)。

西風が冷たいので、風を背にして慌ただしく全体集合写真を撮る。

11時20分、頂上を後にする。南東方向に木地挽高原、中央右よりに函館山。

正面には、先ほど越えてきた754mポコが見下ろせた。

樹林帯に入って風の弱いC550付近で、20分少々のランチタイムとする。

ここからほぼ休みなく黙々と下り、13時50分、林道入り口に到着して下山終了。駐車場で装備を解き、簡単に挨拶を交わして解散した。

国道227号線の北斗毛無山登山口に近い路側帯駐車場に車を停める。反対車線側の二股林道入り口は背丈ほどの雪壁で、早速スコップで階段作り。上がってスノーシューやワカンを装着する。

曇り空の下、林道入り口を7時30分に出発。雪面はクラストし、何日か前のトレースもあって、ラッセルは楽であった。トップは女性陣も加わって交替しながら進む。

8時6分、入り口から1.2kmほどにあるゲートに到着し、橋の上で暫く休憩。

樹木の幹や枝に積もった雪が落ちてくれないと、降雪のたびに「雪だるま」式に増えて、重石状態になってしまう。

林道のC325付近で、幅の狭い沢を渡る(かつてあった橋が崩落)。横幅の狭い堰堤状になっていて上流側・下流側ともに落ちると危険なので、降り口と登り口の雪壁にスコップで階段を刻む。Ssさんいわく、「雪にスコップ、酒にはコップ」。

低気圧の通過で気温の高い日もある昨今だけに、林道右側の斜面を転がってきた「ユキマクリ」が多数見られた。

崩落地とS字ヘアピンカーブを過ぎ、C370付近から積雪期コースである古い作業道に入る(9時26分)。

作業道をたどると、右側(山側)はトドマツの林になる。

C450付近からトドマツ林に入る。モノトーンの世界で、濃い緑色の苔が美しい。

傾斜の緩いトドマツ林の中をほぼまっすぐに登っていく。

C600付近からコースで最も急な斜面を登りきると、C650付近で尾根の肩に出て視界が広がる。

尾根の肩から南西方向に雷電山(702.5m)や設計山(もっけやま、701.5m)などが望めた。

南にはお馴染みの北斗毛無山(750.4m)。

754mポコに向かって、尾根から続く斜面を詰めていく。

C700付近から振り向くと、雲の切れ間から射した陽光に照らされて、焼木尻岳(561.0m)の双耳峰が輝いて見えた。重なってうっすらと見える三角形は幌内岳(453.6m)か。

754mポコに到着。目の前に、マイクロ波反射板がある二股岳の本峰が聳える。

最後の標高差80mほどの尾根斜面を詰めていくと、雲間から差し込む陽光が招くように頂上を照らす。

11時5分、頂上に到着。北方向(三九郎岳方面)から北東方向(駒ヶ岳方面)、東方向(横津岳方面)は生憎と展望が得られなかったが、北西~南西~南東方向は良く眺めることができた。先ず北西方向には785m峰など、北斗市と森町の境界と、森町側の山々。

![頂上から北西方向[白い尖りは786m峰] 頂上から北西方向[白い尖りは786m峰]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210207-R%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8C%97%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%90%91%5B%E7%99%BD%E3%81%84%E5%B0%96%E3%82%8A%E3%81%AF786m%E5%B3%B0%5Dk.jpg)

西方向は、馴染みの中二股山(818.2m)、厚沢部町の827.2m峰(点名:下俄郎)と三角山(586.8m)。中二股山のさらに向こうには、乙部岳(1016.9m)の一角も望めた。

![頂上から西方向[白い三角は中二股山] 頂上から西方向[白い三角は中二股山]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210207-S%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%90%91%5B%E7%99%BD%E3%81%84%E4%B8%89%E8%A7%92%E3%81%AF%E4%B8%AD%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B1%B1%5Dk.jpg)

南西方向は、東側に急斜面を持つ厚沢部町の焼木尻岳(561.0m)、北斗市の設計山(もっけやま、701.5m)や雷電山(702.5m)など。

![頂上から南西方向[中央は焼木尻岳] 頂上から南西方向[中央は焼木尻岳]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub2/20210207-T%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%97%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%90%91%5B%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%81%AF%E7%84%BC%E6%9C%A8%E5%B0%BB%E5%B2%B3%5Dk.jpg)

双耳峰の焼木尻岳をズームで。三角点がある頂上は左側(南側)。北峰のすぐ右奥にある白い三角形は同じ厚沢部町の幌内岳(453.6m)、更に右奥の大きな山は厚沢部町と上ノ国町の境に位置する八幡岳(664.6m)。

南には国道227号線をはさんで聳える北斗毛無山(750.4m)。

西風が冷たいので、風を背にして慌ただしく全体集合写真を撮る。

11時20分、頂上を後にする。南東方向に木地挽高原、中央右よりに函館山。

正面には、先ほど越えてきた754mポコが見下ろせた。

樹林帯に入って風の弱いC550付近で、20分少々のランチタイムとする。

ここからほぼ休みなく黙々と下り、13時50分、林道入り口に到着して下山終了。駐車場で装備を解き、簡単に挨拶を交わして解散した。