2023年07月04日

7月2日(日) 目国内岳~パンケ沼~岩内岳縦走

ニセコ連峰西部の目国内岳(1220m)から、パンケ沼(パンケメクンナイ湿原、952m)を経て岩内岳(1085m)までを縦走した。このコースは昨年7月10日にも計画したが、雨天予想のため中止した経緯がある。参加は4名。

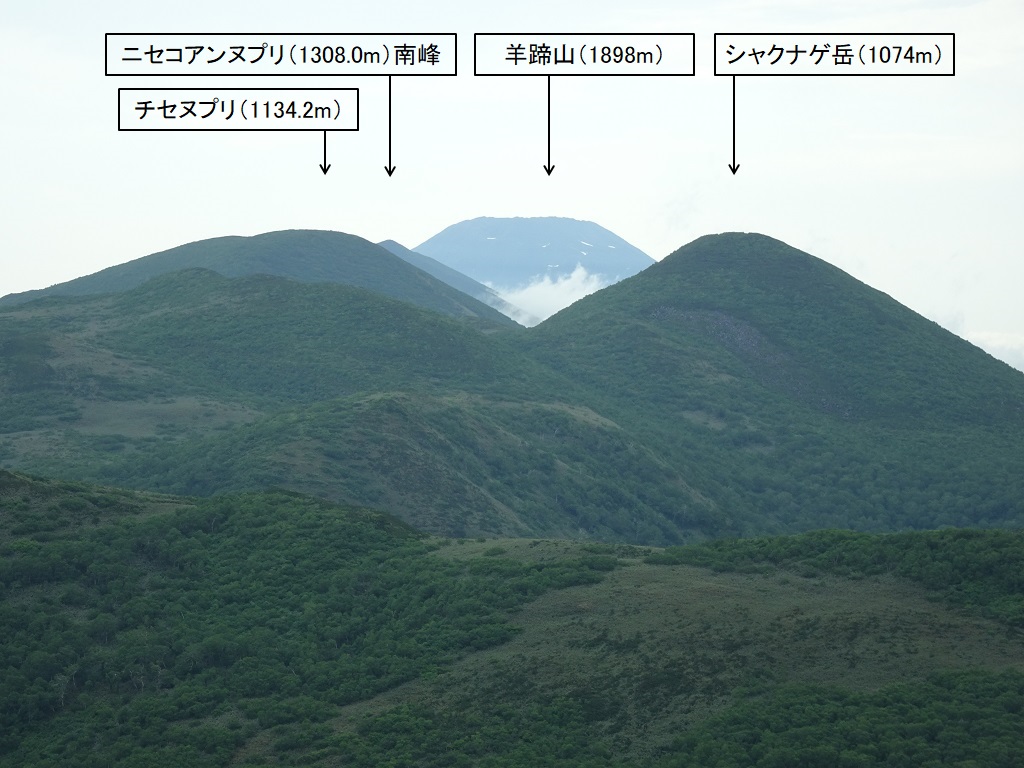

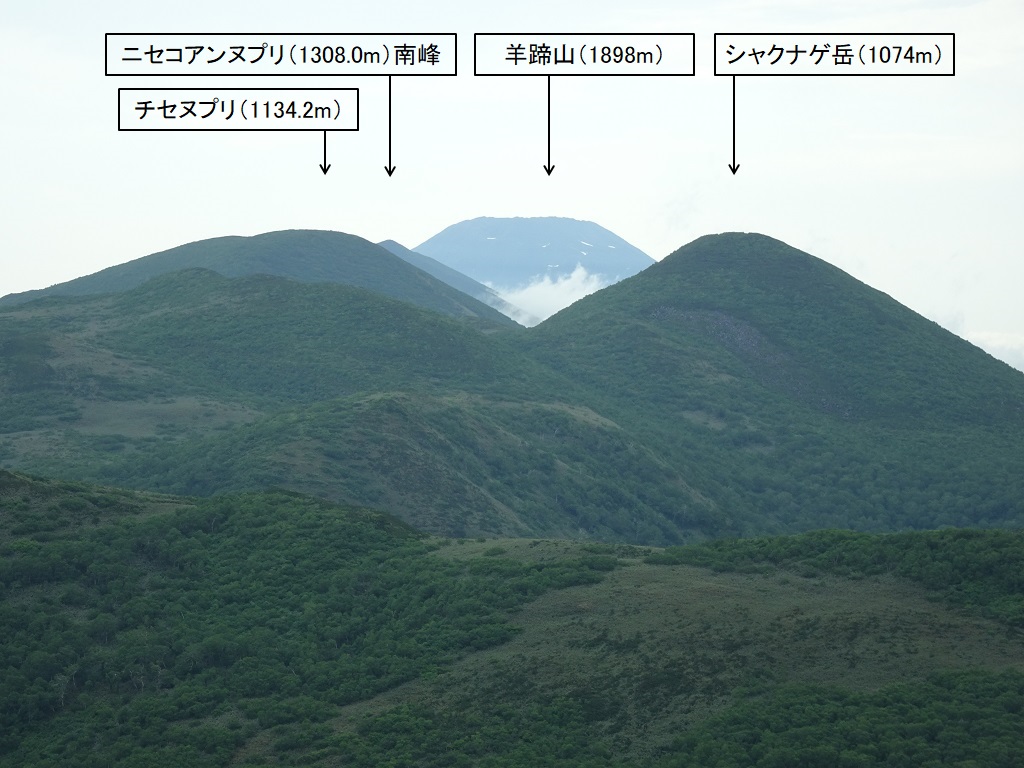

新見峠(標高点747)付近の駐車場に車を停め、8時5分に登山口を出発。樹林と笹で展望のない山道を30分弱登ったところで振り返ると、右にシャクナゲ岳(1074m)、左にチセヌプリ(1134.2m)、その間にちょこんとニセコアンヌプリ(1308.0m)南峰の頭が見えた。

登山口からマイヅルソウ(舞鶴草)ばかりが目に付いたが、暫くすると他の山野草も目に入ってきた。[左上]エゾカンゾウ(蝦夷萱草)、[右上]ハナニガナ(花苦菜)、[左下]ゴゼンタチバナ(御前橘)、[右下]ゼンマイ(薇)の花=胞子。

前目国内岳頂上の手前から左後方(南南東方向)に、特徴的な山容の昆布岳(1044.9m)が見えた。

背後(東南東方向)には、シャクナゲ岳とチセヌプリの間から、ニセコアンヌプリ南峰と羊蹄山の頂部も。

8時55分、前目国内岳(980.5m)の頂上に到着。前方(西方向)に初めて、岩峰を載せた目国内岳が姿を現した。

右前方(北西方向)には最後に目指す岩内岳。

10分ほど休憩し、目国内岳に向けて標高差80mほど下がり320mを登る。コルから少し上がったところで、前目国内岳を振り返る。右奥の手前は新見峠から反対側に登る尾根上の白樺山(950m)で、そのすぐ左後方に見える三角形は大沼の北に聳える無名の1000峰。

「岩ノ門」と名付けられた大きな岩の間を通り抜ける。

目国内岳の登りで見られた花々。[左上]マルバシモツケ(丸葉下野)、[右上]タケシマラン(竹縞蘭)、[左下]ハイオトギリ(這弟切)、[右下]エゾシオガマ(蝦夷塩釜)。

目国内岳頂部の岩峰が近づいてきた。

振り返ると、左の前目国内岳はずいぶんと足下になり、ニセコ連峰の山々から羊蹄山までが見通せた。

日本百低山のニセコアンヌプリと日本百名山の羊蹄山(別名:後方羊蹄山[しりべしやま])をズームでツーショット。

途中で見かけた山野草は、先ずチシマフウロ(千島風露)の群落。

この4輪だけ見かけたウコンウツギ(鬱金空木)。

ほかには、[左上]ツマトリソウ(褄取草)、[右上]アカモノ(赤物)、[左下]イワツツジ(岩躑躅)、[右下]コケモモ(苔桃)。

目国内岳の頂上直下を登る。登山道には大きな岩塊が重なっているので慎重に。

10時42分、目国内岳の頂上(最高点のすぐ下)に到着し、集合写真を撮る。

すぐに目国内岳を後にして、パンケ沼(パンケメクンナイ湿原)に向けて標高差270mほど下がる。湿原がある谷を挟んで、雷電山や遠くに997.2峰(三等三角点、点名:敷島内)などが眺められた。

稜線続きの右手には、湿原から登り返す岩内岳も。

ツツドリとウグイスの鳴き声が聞こえる、静かなパンケ沼(パンケメクンナイ湿原、C952)に到着。

ぬかる足元に注意してゆっくり歩きながら、山野草を観察する。[左上]カラマツソウ(落葉松草)、[右上]イワイチョウ(岩銀杏)、[左下]ハクサンチドリ(白山千鳥)、[右下]ヒオウギアヤメ(檜扇文目、檜扇菖蒲)は朝開いて夕方にはしぼんでしまう。

群落を成す山野草もたくさんあった。こちらはワタスゲ(綿菅)。

湿原の泥炭層にできる池塘(ちとう)もあちこちに…。富山県立山の弥陀ヶ原にある池塘は、「餓鬼ノ田圃(がきのたんぼ)」と呼ばれる。早稲を植えた水田に似ていることから、昔の人々は地獄に落ちた餓鬼が飢えを凌ぐために耕作している田圃だと考えたそうな。

エゾカンゾウ(蝦夷萱草)の群落。

チングルマ(稚児車)はバラ科の落葉小低木。花が咲き終わってできる種子のついた長い綿毛も、「毛槍」のようで美しい。

シナノキンバイ(信濃金梅)の群落。

湿原と岩内岳への登りで見かけた花など。[左上]シナノキンバイ(信濃金梅)、[右上]モウセンゴケ(毛氈苔)、[左下]ショウジョウバカマ(猩々袴)、[右下]ベニバナイチゴ(紅花苺)。

湿原を見下ろせる場所で遅めのランチタイム(20分間)をとり、岩内岳に向けて標高差150m余りを登る。

岩内岳~雷電山縦走路との合流点に至る間に、3か所で雪田を渡った。渡り終えた先に続く登山道が分かりにくい場合があるので注意。

縦走路との合流点(三叉路)付近から眺めた雷電山(奥の円い頂き)。

越えてきた目国内岳と、右下に広がるパンケメクンナイ湿原。

岩内岳の頂上直下を登るHtさん。

14時10分、岩内岳の頂上に到着し、目国内岳を背景に集合写真を撮る。ニセコ連峰と羊蹄山は、残念ながら雲に隠れて望めなかった。

10分ほど休憩して頂上を後にする。少し下がると雲の下に出て、岩内町中心部方面が見えた。向こうは積丹半島の山並み。

16時36分、旧岩内スキー場駐車場下の道道840号線に到着して、下山を終了した。タクシーを呼んで新見峠付近の駐車場に戻り、ゆっくり速度で帰宅の途に就いた。

計画から二年越しで実施できた縦走山行は、途中で一時的に弱い雨に降られたものの、ほぼ快適な気温で見通しも割と効き、蚊もブヨも少なかった。見渡す景観に変化があり、目国内岳への登りやパンケメクンナイ湿原では想像していた以上に多くの山野草に出会えて、たいへん満足した山行であった。

【おまけ】

最後の岩内岳頂上から東方向の展望が利かなかったので、5年前の秋に自主山行で岩内岳を訪れた際、頂上から撮ったニセコ連峰・羊蹄山方面の景観を紹介します(2018年10月2日、Ay撮影)。

新見峠(標高点747)付近の駐車場に車を停め、8時5分に登山口を出発。樹林と笹で展望のない山道を30分弱登ったところで振り返ると、右にシャクナゲ岳(1074m)、左にチセヌプリ(1134.2m)、その間にちょこんとニセコアンヌプリ(1308.0m)南峰の頭が見えた。

登山口からマイヅルソウ(舞鶴草)ばかりが目に付いたが、暫くすると他の山野草も目に入ってきた。[左上]エゾカンゾウ(蝦夷萱草)、[右上]ハナニガナ(花苦菜)、[左下]ゴゼンタチバナ(御前橘)、[右下]ゼンマイ(薇)の花=胞子。

前目国内岳頂上の手前から左後方(南南東方向)に、特徴的な山容の昆布岳(1044.9m)が見えた。

背後(東南東方向)には、シャクナゲ岳とチセヌプリの間から、ニセコアンヌプリ南峰と羊蹄山の頂部も。

8時55分、前目国内岳(980.5m)の頂上に到着。前方(西方向)に初めて、岩峰を載せた目国内岳が姿を現した。

右前方(北西方向)には最後に目指す岩内岳。

10分ほど休憩し、目国内岳に向けて標高差80mほど下がり320mを登る。コルから少し上がったところで、前目国内岳を振り返る。右奥の手前は新見峠から反対側に登る尾根上の白樺山(950m)で、そのすぐ左後方に見える三角形は大沼の北に聳える無名の1000峰。

「岩ノ門」と名付けられた大きな岩の間を通り抜ける。

目国内岳の登りで見られた花々。[左上]マルバシモツケ(丸葉下野)、[右上]タケシマラン(竹縞蘭)、[左下]ハイオトギリ(這弟切)、[右下]エゾシオガマ(蝦夷塩釜)。

目国内岳頂部の岩峰が近づいてきた。

振り返ると、左の前目国内岳はずいぶんと足下になり、ニセコ連峰の山々から羊蹄山までが見通せた。

日本百低山のニセコアンヌプリと日本百名山の羊蹄山(別名:後方羊蹄山[しりべしやま])をズームでツーショット。

途中で見かけた山野草は、先ずチシマフウロ(千島風露)の群落。

この4輪だけ見かけたウコンウツギ(鬱金空木)。

ほかには、[左上]ツマトリソウ(褄取草)、[右上]アカモノ(赤物)、[左下]イワツツジ(岩躑躅)、[右下]コケモモ(苔桃)。

目国内岳の頂上直下を登る。登山道には大きな岩塊が重なっているので慎重に。

10時42分、目国内岳の頂上(最高点のすぐ下)に到着し、集合写真を撮る。

すぐに目国内岳を後にして、パンケ沼(パンケメクンナイ湿原)に向けて標高差270mほど下がる。湿原がある谷を挟んで、雷電山や遠くに997.2峰(三等三角点、点名:敷島内)などが眺められた。

稜線続きの右手には、湿原から登り返す岩内岳も。

ツツドリとウグイスの鳴き声が聞こえる、静かなパンケ沼(パンケメクンナイ湿原、C952)に到着。

ぬかる足元に注意してゆっくり歩きながら、山野草を観察する。[左上]カラマツソウ(落葉松草)、[右上]イワイチョウ(岩銀杏)、[左下]ハクサンチドリ(白山千鳥)、[右下]ヒオウギアヤメ(檜扇文目、檜扇菖蒲)は朝開いて夕方にはしぼんでしまう。

群落を成す山野草もたくさんあった。こちらはワタスゲ(綿菅)。

湿原の泥炭層にできる池塘(ちとう)もあちこちに…。富山県立山の弥陀ヶ原にある池塘は、「餓鬼ノ田圃(がきのたんぼ)」と呼ばれる。早稲を植えた水田に似ていることから、昔の人々は地獄に落ちた餓鬼が飢えを凌ぐために耕作している田圃だと考えたそうな。

エゾカンゾウ(蝦夷萱草)の群落。

チングルマ(稚児車)はバラ科の落葉小低木。花が咲き終わってできる種子のついた長い綿毛も、「毛槍」のようで美しい。

シナノキンバイ(信濃金梅)の群落。

湿原と岩内岳への登りで見かけた花など。[左上]シナノキンバイ(信濃金梅)、[右上]モウセンゴケ(毛氈苔)、[左下]ショウジョウバカマ(猩々袴)、[右下]ベニバナイチゴ(紅花苺)。

湿原を見下ろせる場所で遅めのランチタイム(20分間)をとり、岩内岳に向けて標高差150m余りを登る。

岩内岳~雷電山縦走路との合流点に至る間に、3か所で雪田を渡った。渡り終えた先に続く登山道が分かりにくい場合があるので注意。

縦走路との合流点(三叉路)付近から眺めた雷電山(奥の円い頂き)。

越えてきた目国内岳と、右下に広がるパンケメクンナイ湿原。

岩内岳の頂上直下を登るHtさん。

14時10分、岩内岳の頂上に到着し、目国内岳を背景に集合写真を撮る。ニセコ連峰と羊蹄山は、残念ながら雲に隠れて望めなかった。

10分ほど休憩して頂上を後にする。少し下がると雲の下に出て、岩内町中心部方面が見えた。向こうは積丹半島の山並み。

16時36分、旧岩内スキー場駐車場下の道道840号線に到着して、下山を終了した。タクシーを呼んで新見峠付近の駐車場に戻り、ゆっくり速度で帰宅の途に就いた。

計画から二年越しで実施できた縦走山行は、途中で一時的に弱い雨に降られたものの、ほぼ快適な気温で見通しも割と効き、蚊もブヨも少なかった。見渡す景観に変化があり、目国内岳への登りやパンケメクンナイ湿原では想像していた以上に多くの山野草に出会えて、たいへん満足した山行であった。

【おまけ】

最後の岩内岳頂上から東方向の展望が利かなかったので、5年前の秋に自主山行で岩内岳を訪れた際、頂上から撮ったニセコ連峰・羊蹄山方面の景観を紹介します(2018年10月2日、Ay撮影)。